病毒

就像北歐青翠的森林一樣,自古以來,中國的濕地也一直是神祕與記憶的避難所。這些農田與城鎮環繞的濕地,就是所謂「江湖」。江湖既是強徒、盜匪隱身之所,但同時也是遊俠、義士為公理、正義奮戰的神祕世界。每在民生困苦達於鼎沸之際,江湖人往往能透過鬥爭發揮中華文化價值,為社會帶來韌性。

在武漢周遭地區,這類鬥爭因一種生態失衡而更凸顯。在古代,人們發現,春天漲潮造成的濕土能使稻米長得更好。先民於是想辦法,以一種較能預測的方式複製這種生態系統:他們小心翼翼地在長江與長江支流的滾滾洪流邊定居下來,建水壩與堤壩擋水,創建許多作為稻田的迷你濕地。政府當局也鼓勵這種安定的生活方式,因為它能帶來富裕的人口,無論就控制、徵兵與課稅而言都方便得多,當然,除非人民逃入江湖與政府作對,則又另當別論。

但二百五十年來,隨著中國人口不斷增長,這種脆弱的平衡保不住了。大批人口湧進更接近河流的地區,在作為天然海綿之用的濕地上蓋房子,於是引發更大的洪水、難民潮與霍亂瘟疫,也就是中國水文學家克里斯.寇尼(Chris Courtney)所謂「現代災難規則」。經濟繁榮了,但根據江湖規則而生活的下層階級人數也愈來愈多。

現代工程制約了這些洪水,但人類不斷找出新招壓倒自然。全世界最大的一場公共衛生危機(寇尼這項政治─生態災難規則的當代版)源出於武漢就是最佳例證。

一種流傳於動物的冠狀病毒於二○一九年躍入人體,造成這場公衛危機。所以如此的確實原因不詳,或許是因為人類食用了從骯髒、規範不良市場取得的野生動物;也或許是因為研究人員在進行冠狀病毒研究時出了狀況,病毒從實驗室漏出。但關鍵是中國的政治系統助長了這場危機。這個系統過去鼓勵人們緊傍著不時鬧水患的河流生活,現在又對公衛最佳做法置若罔聞。幾近二十年前,類似狀況曾造成一種冠狀病毒從動物擴散到人體。那場「嚴重急性呼吸道症候群」,即S A R S,讓世人更加重視一系列可以解決的問題,例如限制野生動物買賣,改善市場衛生,改善公衛結構等等。

但到了最後,中國學到的教訓很有限。政府確實也建了幾個新官僚機構以監管公衛,還造了幾間擁有高科技設備的實驗室。但在骨子裡,政府仍然僅僅聚焦於一套狹隘的目標,基本上就是經濟成長和政治管控。就這樣,中國欠缺改善市場衛生狀況(或中國醫院髒兮兮的狀況)的能力。中國也沒有勇氣阻止人們食用珍禽異獸,在中國的中產與上流階級人群,食用珍禽異獸依舊蔚為風氣。當新冠疫情爆發時,政府不僅不作為而已,它還逮捕警告大疫將至的吹哨人,發布誤導聲明,讓情勢更加惡化。當政府終於採取因應行動時,四個星期已經過去,病毒也有了立足點。

在政府處置新冠疫情失當的同時,一波俠客也重出江湖。這波俠客有反歷史學者,有記者,還有製片人,他們無視政府的鐵腕控制,記錄下當局如何製造又一場政治─生態危機的過程。他們迫使政府認錯,並且昭告世人,儘管政府揚言掃蕩江湖,他們仍然存活在今日中國的陋街小巷,伺機而動。

***

二○二○年一月十六日,艾曉明在往訪廣州會見老友之後回到武漢。第二天,她聽說武漢在鬧流感,不過沒當回事。這是冬天,病毒感染是常有的事。她最擔心的是她高齡九五,已經臥床的老父。原本負責照料她父親的看護走了,所以她造訪了幾家醫院,替父親物色一位新看護。一切事情照舊,沒什麼異狀。十九日那天,她聽說武漢出現一種新型肺炎,但仍然沒有很在意。第二天,突然間,大家都在談論這種正在擴散的怪病。但政府媒體對此隻字不提。武漢開始陷入恐慌。

三天後,在一月二十三日,政府突然實施嚴厲的封城措施。生活在武漢與周邊十五個城市的約五千七百萬人民,必須關在自己家裡,不能出門,直到四月八日為止。世界衛生組織稱這項措施「公共衛生史上前所未有」。民眾就這樣在無預警狀況下被關在家裡,許多人既缺少食物,也沒有足夠必備民生用品。武漢迅速淪為一座鬼城。許多人惶恐不安,封城令什麼時候才能解除?當局打算怎麼做?

就像數以百萬計的其他武漢居民一樣,艾曉明首先顧慮的也是她的家人。她趕到藥房,採購棉花棒、消毒劑與瀉藥等等照顧父親的基本用品。由於人們認為病毒很容易透過接觸傳染(後來發現實情並非如此),消毒劑已經缺貨。就像在全球其他地區的情形一樣,口罩迅速賣光,藥房開始哄抬價格。兩天以後的一月二十五日就是農曆新年,但龐大的返鄉過年人潮被擋了下來。武漢商業區漢口火車站自通車一個多世紀以來,第一次關閘停運。

艾曉明立即加入地方義工組織。在二十九日那天,她加入的一個團隊向醫院和社區中心分發了六千五百套個人防護裝備,還募集了六十萬元人民幣捐款。艾曉明穿了白色防護服,戴上雙層面罩,隨同工作人員檢視情勢。

眼前的景象令她震驚。她的團隊將裝備交給除了棉布口罩別無防護裝備的社區中心工作人員。防護服很受歡迎,但不夠用,根據她聽到的資訊,工作人員得重複使用這些只能用一次就應該丟棄的防護服。

艾曉明不知道應該怎麼處理這些資訊。換成在過去,她一定會帶著她的數位攝影機,一五一十地記錄這場災難。但現在想這麼做,她至少需要一位助理,而且得冒著讓助理感染的危險。此外,她還得考慮她的父親。如果出門做進一步調查,她可能把病毒帶回家。於是,艾曉明做了成千上萬其他中國人做的事:她在網路上發表她的想法。讓她大感意外的是,她這篇文章竟未遭到審查。艾曉明於是繼續動筆寫第二篇、第三篇,加入批判政府的洪流。

***

艾曉明的第一篇文章談的是一位名不見經傳、名叫李文亮的眼科醫師。談到民眾對政府的憤怒,李文亮怎麼看也不像會成為焦點人物,不過或許這就是重點所在。他一直是個極為普通且與政治無涉的人。但在二○一九年十二月底,他在武漢中央醫院的友人將幾名似乎是一種新型S A R S病患的資料交給他。這些病患已經隔離,但病毒似乎已然擴散。

李文亮採取了許多中國人會採取的做法:他沒有在公共社群媒體上發文示警;他沒有在武漢市中心區舉布條,也沒有寫公開信給當局。只有異議分子才會這麼做。李文亮採取的做法是,用他的微信聯絡一個朋友圈,警告他們新病毒要來了。為證明他所言不假,他還在警告中附上病患資料與一名病患的胸部斷層掃描圖。

李文亮寫道,七名染上這種神祕疾病的病患已經「在急診室隔離」,「家屬與親戚應採取預防措施」。

但即使是這樣的警告,也惹來了就連私人微信群組對話也不放過的中國公安當局。就在十二月二十九日當天,公安把他找去問話。三天後,他們強迫他簽一項聲明,承認他的行為「違法」。他被迫在聲明上寫下「明白了」幾個字,還用大拇指蘸紅印在聲明上畫押。

政府隨於十二月三十一日發表一篇誤導民眾的聲明,說野生動物市場爆發一種肺炎,但這種肺炎「可預防,可治療」。這篇聲明之後被官方刪除(但可以在網路檔案上找到)。

早在那段時間已有許多人對新疫情的爆發示警,李文亮的警告只是其中之一。同一時間另有七人遭警方拘留,罪名都是散播謠言。全國各地的電視新聞廣播在一月三日重複這項說法:造謠生事、誤導民眾的人將遭嚴懲。

事件確切過程究竟如何,將成為今後許多年辯論的焦點,但很顯然,武漢地方領導人將病毒存在的事實蒙蔽了約一個月。他們或許擔心承認疫情爆發會毀了他們的前程。一項重要的政府會議即將於一月間舉行,而且春節假期將至,當局因此封鎖這個新聞,希望這波疫情沒那麼嚴重,而且能很快過去。

但一旦每個人都知道事實真相,審查的效力很有限。武漢的情況就是這樣,成千上萬的人染疫,數以百計的人病逝。武漢確實很大,但有關染疫與醫院爆滿的消息已經傳得盡人皆知。封城令下達後,政府不得不承認出了亂子。就這樣,前後數週、甚至數月之間,政府的審查顯得參差不齊、漫無章法。「江湖記者」發表影片、進行調查的機會來了。

李文亮醫生所以成為關鍵人物,是因為江湖記者發現,身為醫生、而且握有具體證據的他,也被當局定了造謠生事之罪。不僅如此,李文亮還在二月一日的微博公眾號上發文說他染了新冠。他自一月起就因發燒、肺部感染和其他症狀而住院。到發文第三天,他已經開始輸氧。儘管病情如此嚴重,他在一月二十七日匿名接受中國媒體訪問,描述他如何因為發聲示警而遭當局指斥。現在他決定透露自己身分,並且與外國媒體接觸。他發現大疫將興,設法向民眾示警,但遭當局制止。他是一位垂死的吹哨人。

負責治療李文亮的醫院察覺,他的病逝會造成一場公關大災難,於是開始發表有關他病情進展的報告。但他的病情持續惡化。他開始接受中外媒體訪問。他在社群媒體上貼了自拍照,照片中的他眉角和髮際汗漬斑斑,氧氣罩掛在臉上,兩眼凝望鏡頭。突然間,中國政府面對自二○○八年四川大地震以來最嚴重的一場公關大災難。

***

當李文亮醫生於二月七日病逝時,社群媒體炸鍋。艾曉明等著名公知人物紛紛在網路上發文哀悼。艾曉明寫了一幅字,先只是重複四次寫了同一個字:「訓,訓,訓,訓」。「訓」有「教訓」、「訓練」或「訓斥」之意。艾曉明這幅字或許指的是李文亮被迫簽字認罪的「訓戒書」,但也可能意指李文亮為中國帶來一個教訓,要中國人謹記說真話的道德準則。

之後,她又用紅墨寫上這時已經出名的「明白了」三個字,就是李文亮在「訓戒書」上寫的那三個字。在將這幅字貼在網路上時,艾曉明解釋說,這三個字指的不僅僅是李文亮醫生被迫含冤認罪而已。身為一個有政治意識的人,所謂「明白」意指了解中國政治情勢真相,而且願意坦白說出這些真相。

其他許多人也在李文亮的微博帳號上發貼文。微博是一種類似Twitter的社群媒體平台,無論是誰都可以在任何他人的帳號上發貼文,評論他人發的貼文。特別是在二月一日李文亮貼文宣布他病了那天,好幾百萬人在他的微博帳號上留言。「武漢政府欠李文亮醫生一個公道」與「我們要言論自由」這類標籤開始爆紅。他的微博帳號成為讓大家可以放心在裡面宣洩焦慮、情緒的避風港。春天來了,他們告訴他櫻花開了。許多人唸唸有詞,對他表示懷念。

政治漫畫家為他畫了一張全國瘋傳的漫畫照,漫畫中的李文亮戴著外科手術口罩,但口罩上淨是鐵刺。有人為他的勇敢向他致謝,還有人為他遭到的當局的對待向他致歉。許多人重複引用他在接受中國媒體訪問時說的一句名言:「一個健康的社會不應該只有一種聲音。」

***

對艾曉明來說,這場公衛危機於一月底因她父親發燒而燒到她家。在正常狀況下,她會招救護車把父親直接送往醫院。但現在醫院裡危機四伏,病毒正在病患和醫護人員間迅速擴散。她做了一個理性但痛苦的決定,讓父親待在家裡。她知道這個決定意味父親會病逝,但至少他會在親友環繞下病逝在自己家裡,而不是獨自一人在一間閃著燈光的房裡斷氣。

她為父親冷敷,每兩個小時為他翻一次身,用鼻管為他餵食,幫他洗澡。三天後的二月二日,他斷了氣。第二天,他的遺體送往火化,家人辦了一場小小的佛家告別儀式。事後回想,家人感到幸運;二月五日,武漢宣布禁止舉行喪葬儀式。根據官方數字,這時已有一千七百七十人死於新冠疫情。像她父親一樣的死者都是無辜冤死的「附帶損失」。

除了照顧父親以外,艾曉明還要處理許多家務工作。身為女權主義學者的她,知道有人會認為這樣不公平,不過她另有見解。如果能把家照顧好,她就能讓她心愛的弟弟全力運用他公司的資源協助民眾。她的兒子也在為她弟弟工作,而且一連幾個月來,她弟弟領導的集團已經重新部署人力,協助補充醫院資源,為社區中心進行再補給,為有需要的人提供食物。儘管每天讓自己忙得不可開交,但她認為這樣的分工很公平。她曾希望自己能外出購物,像其他人一樣排著長隊。她眼見這一切種種小小的問題已經在龐大的武漢發酵,導致公共精神的崩潰。現在父親走了,她有時間發表她的想法了。

我認為目前恐慌帶來的問題和危機,比疫病更凶險,因為恐慌造成的人和人之間的隔離,也迅速而廣泛地調動了人的私欲。我們看到各地的自私、自保、以鄰為壑……恐慌激發出野蠻的行為,導致人道危機,它是危害更大的病毒。

由於一開始過於嚴厲地控制訊息流動,使得病毒的傳播無可避免。而事後採取的很多措施又沒有經過充分的公眾討論,突然就走到另一個凍結點:一下凍結交通,凍結人員流動,來了個急煞車。這種情況造成的社會心理後果就是恐慌。極度的恐慌帶來一些極端的社會應對行為。例如隔絕,包括人和人的隔絕,省和省的隔絕,村和村的隔絕。這種行為是互相模仿的,很多標語都把這種隔絕的必要性強調到荒誕不經的地步。

像許多經歷過二○二○年年初那些事件的人一樣,艾曉明也立即發現政府瀆職在事件中扮演了巨大角色。她沒有深究政府反應如果快一些,能不能阻止疫情擴散的問題,這個問題得留待後世討論。但她與其他億萬中國人都很清楚,政府將病毒存在的實情隱瞞了約一個月。直到疫情擴散,情勢失控後,政府才開始實施封城,但封城手段又過於凶狠,造成的恐怖幾不下於病毒。

艾曉明寫道:「一開始對訊息的嚴控使疫情擴散難以避免。許多事後採取的措施都是強加的,未經充分公開辯論。」

其他人也有同感,批判政府之聲與有關這場危機的報導在公領域掀起滔天巨浪。有些人效法半世紀前的地下歷史學家,開始探討這場危機。本書前文提到的遇羅克就是他們效法的對象之一。因為血統不好(遇羅克的雙親曾在國民黨主政期間在政府擔任小官),遇家人在毛澤東統治期間的中國淪為賤民,遇羅克也因此成績雖好但進不了大學。文化大革命展開以後,遇羅克寫了一篇〈出身論〉,大獲好評,在街頭巷尾賣了好幾萬份。他在一九七○年遭到處決。

武漢封城正逢遇羅克處決五十週年。艾曉明等人在微信貼文,討論遇羅克的事蹟。遇羅克的弟弟遇羅文二○一六年發表的一篇紀念哥哥下獄五十週年的文章也在微信上爆紅。在三年清零鎖國之初,政府肆意濫權顯然是引起熱議的議題。

還有人複製地下歷史學家用了多年的辦法,翻到中國防火牆外,在YouTube與Twitter上發文。像許多人一樣,他們想方設法取得必要V P N(虛擬私人網路,即翻牆軟體),說明中國人一直不缺翻牆能力。這種中國國境內、境外異議分子互通聲息的做法,將成為日後抗議的標記。

影音製作人陳秋實的抗議堪稱最大膽,也最短命。陳秋實早在二○一九年就自掏腰包前往香港,報導當地的抗議。他在自己的微博帳號上發文,談他見證到的這次和平抗議,駁斥官方媒體有關抗議如何暴力的敘述。陳秋實在一月二十三日抵達武漢,開始錄影。這時,他的微博與微信帳號已經被封,所以他在YouTube與Twitter上發文。

一月三十日,他前往武漢一家擠滿病患的醫院。陳秋實就在這裡播了一段來自封城區的最著名的感言。他說:「我是害怕。我前面是病毒,我後面是中國的法律與行政力量。但只要我還活著,我會繼續做我的報導,我只說我看見的,我聽見的,我要把我所見所聞講出來……我連死都不怕,我還怕你共產黨嗎?」

儘管大多數中國人沒能見到這些報導,他僅僅工作了兩星期就遭到監禁的事實仍然激起民眾排山倒海般的義憤。他遭到監禁也說明,中國知識分子比一般認為的更能輕易接觸YouTube與Twitter。這意味相關影像可以在中國社群媒體轉貼。當然,它們可能被封,但它們也可以轉換為難以審查的格式貼出。

三十六歲的前律師、公民記者張展的影響力甚至比陳秋實還大。張展在發表兩個月影音作品後遭到監禁。她原是律師,因處理人權案而遭註銷律師執照。像陳秋實一樣,張展也因支持香港民主運動抗議示威而於二○一九年被捕。

她於二月一日離開家鄉上海,往訪武漢。她的第一站是會晤艾曉明。艾曉明聽說過張展,知道張展曾是維權律師。像過去一樣,艾曉明接待了張展,留張展住在她在艾家小區外那間小公寓裡。艾曉明為張展做了一番武漢城簡介,之後張展搬進一家旅店。張展借了輛自行車,在武漢各處晃蕩,帶了一部廉價攝影機進入這波疫情的關鍵地點。

空曠的市街、炙熱的火葬場、人潮洶湧的醫院,以及武漢病毒研究所(有人認為這裡就是這波病毒的起源地)都在張展拍的影片中入鏡。影片中有段拍的是一處社區衛生所,談到儘管政府宣稱新冠檢測免費,但這間衛生所仍向一名男子收取新冠檢測費用。她指控政府隱瞞真實死亡數字,審查新聞。她還指控當局禁止一切公開集會,讓許多失去親人的武漢人無法悼念親友。

「這是晚上十二點四十殯儀館裡焚燒爐的聲音,」她在已經成為她商標、鏡頭抖動不已的紀錄片中說道,「他們確實是在徹夜工作。」

這些報導完全稱不上「調查新聞」大師之作。所有調查新聞的記者都明白表示,他們只會描述眼見之實。有趣的是,大多數記者在報導尺度上都會退縮一些,以迎合政府觀點,彷彿是希望這麼做以後,他們的報導就能出現在中國社群媒體上一樣。以張展為例,在談到市民們指責政府,說政府應該開放市內空曠的旅館收容病患時,張展就替政府辯解說,旅館的空調系統會傳播病毒,不宜收容病患。記者們的力量在於揭發日常生活現實,這與政府所說、一切都在掌控中的說法大相逕庭。

這是來自最前線的新聞報導。官方媒體只會發表官員接受訪問、醫院裡秩序井然的報導和影像,調查新聞的記者要揭發事實真相。他們的報導很快就遭到審查,但他們讓人憶起不很久以前,當江雪這類人士還為國家媒體工作的那段日子。他們也說明了一件事:在這場全國性危機中,除了政府傳聲筒以外,還有其他聲音。

作者為知名作家、記者、普立茲獎得主。張彥出生於加拿大蒙特婁,在美國佛羅里達大學取得新聞學和亞洲研究學位。1994至1996年期間,張彥被巴爾的摩《太陽報》派駐於北京,擔任通訊員。1997至2001年期間他服務於《華爾街日報》,負責中國經濟改革、中國加入世貿組織以及各種社會議題。2009年張彥為《紐約時報》服務時再度回到中國,並在「北京中國研究中心」等機構教書,同時擔任諸如《亞洲研究月刊》等學術期刊與智庫的顧問。張彥長期關心中國社會的宗教與民主化問題,2001年他以法輪功學員遭到迫害的報導而獲得普立茲獎殊榮,此外也與流亡海外的中國民運人士保持密切關係。張彥在八旗文化的出版品有:《野草:底層中國的緩慢革命》(Wild Grass: Three Portraits of Change in Modern China)、《中國的靈魂:後毛澤東時代的宗教復興》(The Souls of China: The Return of Religion After Mao)等書。

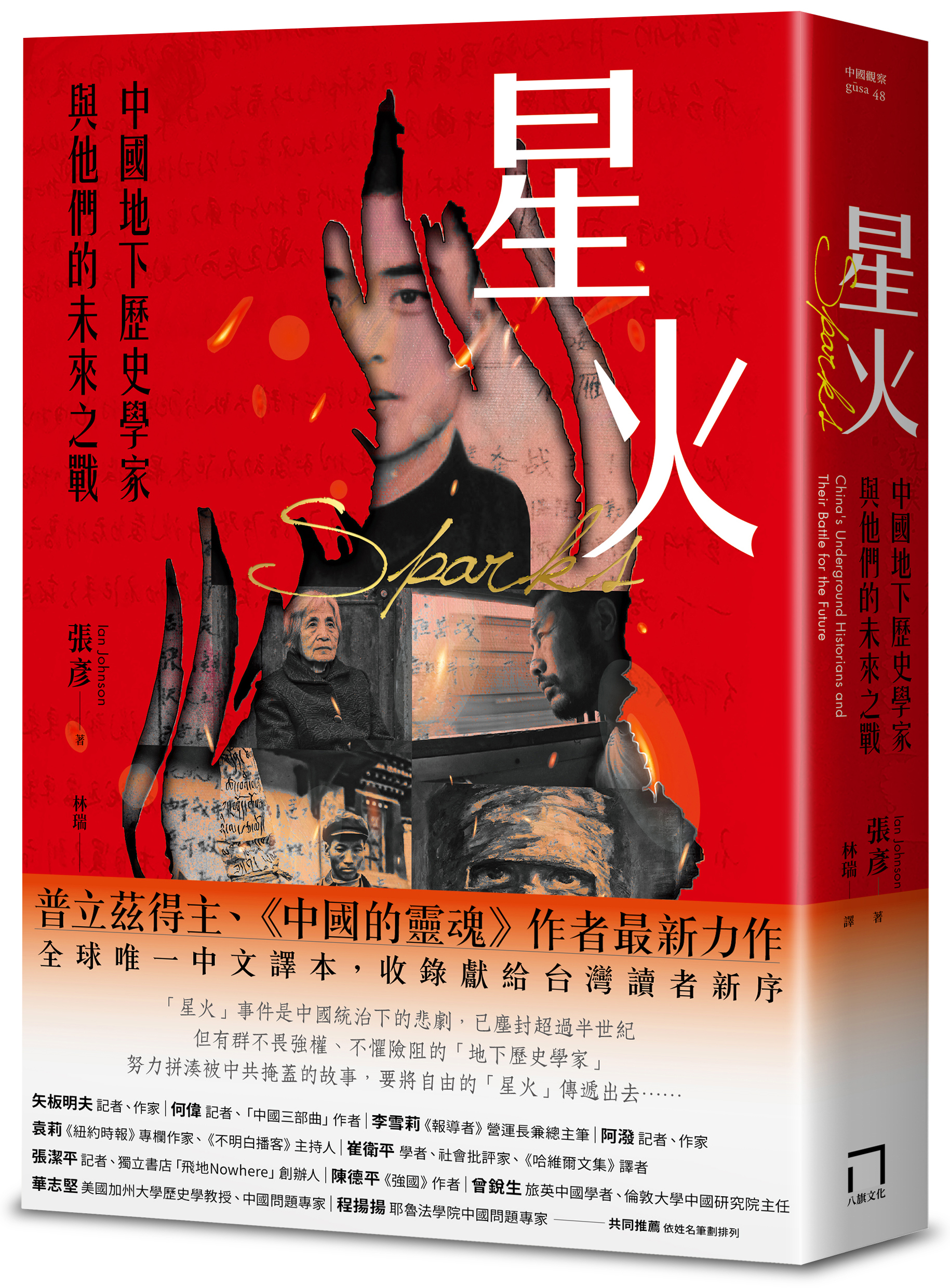

書名:《星火》

作者:張彥(Ian Johnson)

出版社:八旗

出版時間:2024年6月

没有评论:

发表评论