已經過去幾十年了,我還會偶爾想起意見交鋒的王蒙,和年邁而眼神堅毅的艾青,尤其是在新聞上看到樣子跟他酷似而神色同樣堅毅的他兒子艾未未。

愛荷華城,位於美國中部,是只有6萬多人口的大學城,在密西西比河支流的愛荷華河岸邊,風景優美。1967年詩人保羅·安格爾與小說家聶華苓在愛荷華大學創設了「國際寫作計劃」,每年招待世界各國的一些作家來這裡過過美國社會的自由寫作生活,與其他國家的作家交流。至今這計劃已招待了來自120個不同國家的達1100多名作家。台灣許多作家都有愛荷華淵源,中國自1979年開始也有作家應邀參加愛荷華計劃。我1979年參加愛荷華「中國週末」討論會,1980年在愛荷華住了一個月當「訪問作家」,1982年再去愛荷華會晤和訪問劉賓雁,也訪問了台灣老作家楊逵。後來我的小女兒在那裡念大學,我多次去美國都在愛荷華短暫停留,探望老朋友聶華苓,和她的舞蹈家女兒王曉藍。

安格爾和聶華苓的家,是建在山坡上的獨立屋,門口掛著中文「安寓」的牌子,屋子寬敞舒適,常有許多作家聚集在各角落聊天。屋後是一個小森林,有野生動物出沒。

1980年一個月逗留。在這裡見到我年輕時就傾慕他詩作的艾青。「為什麼我眼裡常含淚水?/因為我對這土地愛得深沉……」,這詩句是抗戰時我愛國思想的啟蒙。他見到我沒講幾句,就說他在延安時認識我的姑姐李麗蓮。所以,我相信他來前已經看過關於我的資料了。另一位王蒙也是我心儀的作家,年輕時讀過他的小說《組織部新來的年輕人》,文革後他的作品也出色。艾青的太太高瑛跟我說,王蒙與中宣部副部長周揚關係匪淺,他來這裡是有任務的。我們訪問作家都住在「五月花」公寓,我不大會煮飯,那一個月多次在艾青家吃高瑛做的菜。她說,在愛荷華最開心的事,是走進琳瑯滿目的超級市場。

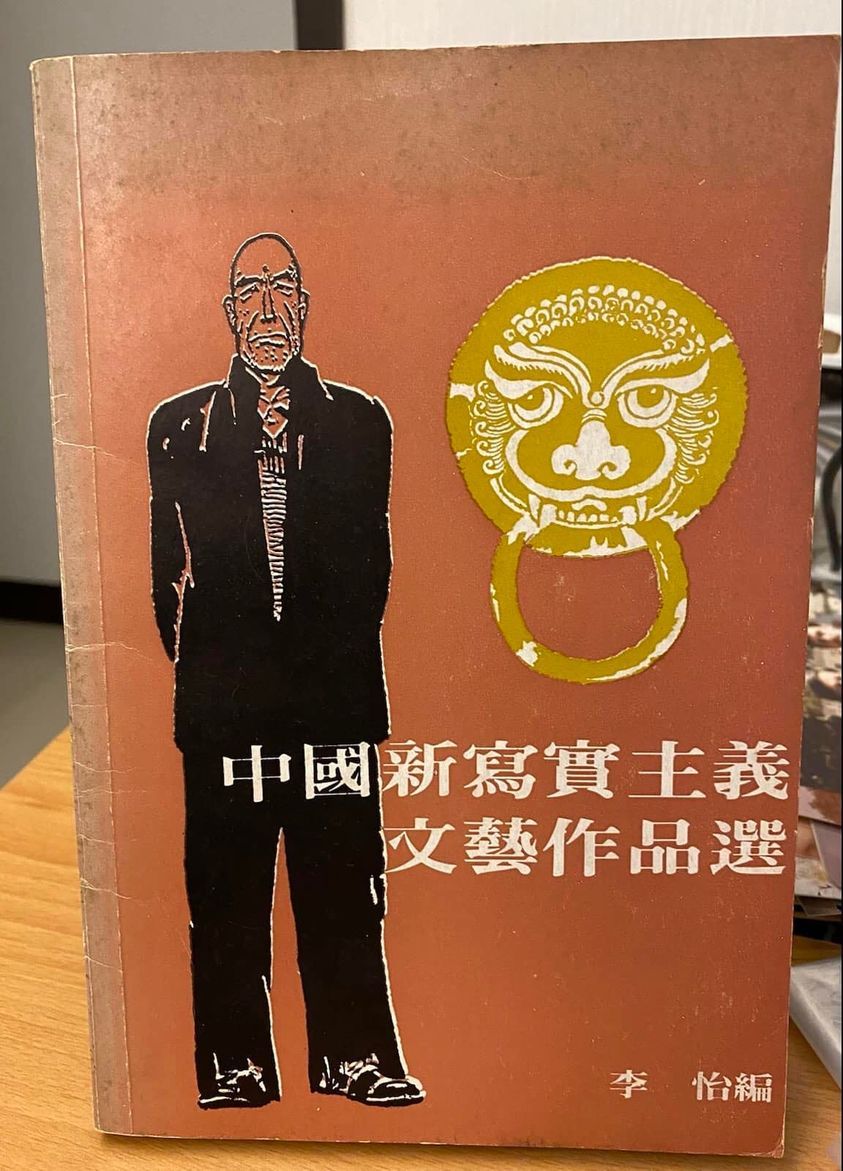

第二次「中國週末」,和第一次一樣,廣邀在美加的華人作家出席。設兩個分組,同一時間在不同地點討論。在安寓舉行的是「詩組」,在王曉藍家的是「小說組」。詩組由鄭愁予主持,小說組由陳若曦主持。我在小說組,「國際寫作計劃」為參加者提供了我編的《中國新寫實主義文藝作品選》,討論就由此而展開。王蒙維護中國的政策,認為那時的中國正是處於作家的寫作環境最好的時期,不同意我編的選集只集中在揭露社會黑暗,認為黨提出的「識大體,顧大局」「安定團結」都是作家們切盼的。我和其他一些作家不同意任何對作家寫作題材的干預,以粉飾太平的方式來維護表面的安定團結,只是藏污納垢的安定團結。總的意見是黨對文藝最好少管。這一場的討論,是頗為激烈的意見交鋒。但彼此語調平和,沒有人動怒。

不過,隨著中國局勢的發展,我發覺1979年固然是中國的文藝之春,到1980年,雖然有黨官對文藝寫作有種種批評和提出規限,但沒有把作家打成什麼「派」,沒有懲罰的行政措施,也沒有搞大批鬥,不得不承認如王蒙所說,這是中國作家最能夠自由寫作的時代。跟著下來的十年,中國的言論操控還算比較寬鬆。那以後,是1989年六四,我想誰都知道是怎麼回事了。

王蒙在討論會上說,文學的路子應該很寬,什麼都可以寫,我們過去太窄了。但是,李怡選的集子比我們寫的還窄。

他批評我選的集子窄,也沒有錯。但不是比這之前的中國更窄。我選本的「窄」,是沒有從廣闊的文藝角度去選,而是從突破言論自由界限的角度去選。中國沒有言論自由,文學寫作的「虛構」性質,是不用真人實事,卻寫出最真的現實。「虛構」使文學有了揭露社會真相的空間。毛澤東說,「利用小說反黨,是一大發明」。於是從批判《武訓傳》《海瑞罷官》一路下來,使小說也沒有了寫實的空間也。

我在這個時期關心文藝,毋寧說是關心言論自由,希望批評的聲音通過文藝在中國打開缺口。我相信只有批評,社會才會進步。一言堂或鴉雀無聲的社會,是人類社會不應該存在的。

我沒有參加「詩組」的座談,作家張錯記下艾青說的話:「我的沉默就是我對國家的沉默,我沉默了21年就是我對國家沉默了21年。20多年,被打下牛棚,個人與外界完全隔絕,聽不到外面的聲音,接觸不到外面如台、港、歐美的作品。……可是聲音就會這樣消失嗎?不會的。……如果不能寫詩,就乾脆去打掃廁所好了,如果要寫,我就要寫自己的話。」

一個優秀詩人沉默21年,有比這個更「窄」的寫作空間嗎?

已經過去幾十年了,我還會偶爾想起意見交鋒的王蒙,和年邁而眼神堅毅的艾青,尤其是在新聞上看到樣子跟他酷似而神色同樣堅毅的他兒子艾未未。

(原文發佈於2021年11月19日)

《失敗者回憶錄》連載目錄(持續更新)

- 題記

- 闖關

- 圈內圈外

- 殺氣騰騰

- 煎熬

- 傷痛

- 動盪時代

- 抉擇

- 那個時代

- 扭曲的歷史

- 先知

- 自由派最後一擊

- 我的家世

- 淪陷區生活

- 汪政權下的樂土

- 淪陷區藝文

- 父親與淪陷區話劇

- 李伯伯的悲劇

- 逃難

- 愚者師經驗,智者師歷史

- 戰後,從上海到北平

- 古國風情

- 燕子來時

- 在左翼思潮下

- 1948樹倒猢猻散

- 豬公狗公烏龜公

- 《蘋果》的成功與失敗

- 怎能向一種精神道別?

- 自由時代的終章

- 清早走進城,看見狗咬人

- 確立左傾價值觀

- 「多災的信仰」

- 最可愛的人即最可笑的人

- 中學的青蔥歲月

- 被理想拋棄的日子

- 談談我的父親

- 父親一生的輾轉掙扎

- 父親的挫傷

- 近親繁殖的政治傳承

- 畢生受用的禮物

- 文化搖籃時期

- 情書——最早的寫作

- 那些年我讀的書

- 復活

- 不可缺的篇章

- 不可缺的篇章 之二

- 不可缺的篇章 之三

- 不可缺的篇章 之四

- 不可缺的篇章 最終篇

- 沒有最悲慘,只有更悲慘

- 歸處何方

- 劉賓雁的啟示

- 徐鑄成的半篇文章

- 五六十年代的香港人

- 通俗文化的記憶

- 左派的「社會化」時期

- 伴侶的時代

- 那些年的太平日子

- 香港歷史的轉捩點

- 福兮禍所伏

- 香港輝煌時代的開始

- 我們是甚麼人?我們往何處去?

- 二重生活的悲哀

- 《七十年代》創刊背景

- 脫穎而出

- 覺醒,誤知,連結

- 非常有用的白痴

- 有用則取,無用則棄(非常有用的白痴之二)

- 中調部與潘靜安

- 非蠢人合做蠢事

- 接近絕對權力的亢奮

- 無聊的極左干預

- 從釣運到統運

- 那年代的台灣朋友

- 統一是否一定好?

- 台灣問題的啟蒙

- 推動台灣民主的特殊角色

- 中共體制內的台籍人士

- 踩不死的野花

- 文革精神

- 文革締造中國的今天

- 極不平凡的一年

- 批判極左思潮

- 民主假期

- 裂口的開始

- 太歲頭上動土

- 愛荷華的「中國週末」

- 1979年與中共關係觸礁

- 那幾年,文藝的沉思

- 愛荷華的平和交鋒

失敗者回憶錄90:愛荷華的平和交鋒

我又提到,台灣近十年來鑑於內外處境,對輿論的壓制有所放鬆,「在石縫中茁長的台灣文藝的草木,就顯得特別精壯,它在文藝方面的成就勝過大陸三十年的文壇」。

1976年四人幫倒台後,左傾文化極端專制的時期結束,言論控制有了鬆動,而最先作出反應的,是文學作品。文學作品表面是「虛構」的,不會直接觸及具體人物,因此反而更能真實地無顧忌反映現實。比照歷史,我當時寫過:歷史除了人名和年份是真的之外,其他都是假的;小說除了人名和年份是假的之外,其他都是真的。這是極而言之的判斷。

文革後,最先出現的是「傷痕文學」,寫的是文革悲劇,個人遭遇的不幸,等等。繼而,文藝界在批判現實的道路上又走前一步。1979年7月號《人民文學》刊登了小說「喬廠長上任記」,寫了文革後一間工廠的人事混亂,加上投機取巧、走後門風氣氾濫,使一個決心想搞好業務的新廠長,反而受到數不盡的咒罵、譏笑和誣告。8月號《詩刊》發表了「將軍,你不能這樣做」,講一個受文革迫害後重新走上領導崗位的將軍,大搞特權,竟下令拆掉幼兒園,為自己建樓房。

這些事,與其後揭發動輒千億的貪腐事件比較,當然見怪不怪了。但當時是轟動的。

因為這是中共建政以來大陸未出現過的文藝現象。過去中共一直嚴格執行毛澤東的為工農兵服務、為政治服務的路線,只能歌頌光明,不能揭露黑暗,使文藝創作思想單一,內容單調,許多在中共建政前卓有成就的作家,1949年後在思想箝制下都寫不出好作品。到了文革,極左文藝路線更發展到沒有人性、沒有愛情的荒謬程度。因此,當1979年我看到大陸文藝界出現了批判現實主義的苗頭,深有感觸,覺得是好兆頭。正是在這時刻,我訪問了美國,參加了9月中旬在愛荷華舉辦的「中國週末」討論會,並作了講話。

愛荷華大學設有「國際寫作計劃」,每年邀請世界各地的作家到愛荷華這個環境優美的大學城,過幾個月自由自在、沒有政治干擾與審查的美國生活。「計劃」由詩人保羅·安格爾創辦,那年他退休,轉由他的妻子、台灣著名作家聶華苓任主席。文革後,在1978年,他們和兩個女兒同訪中國,並通過中國作家協會邀請中國作家赴美。1979年中國派出蕭乾和畢朔望兩個作家參與。蕭乾大名鼎鼎,畢朔望不知何人,據聞是作協黨組成員。中國首次派出作家訪美,想是認為有黨員「照料」的必要。

過去,已經有許多台灣和香港作家參加過「國際寫作計劃」,但那一年是中國大陸作家第一次參加,讓人感覺奇怪的是,「計劃」邀請台灣來參加的王拓和瘂弦卻沒有來。參加「中國週末」討論會的,香港來的是我和戴天,台灣有詩人高準,旅美的作家學者不乏名人,包括於梨華、陳若曦、鄭愁予、歐陽子、劉紹銘、周策縱、葉維廉、李歐梵等。

我第一次去美國,又是第一次參加這樣的國際會議,若不是對當前中國的文藝現象已經醞釀了好一陣的想法,不吐不快的話,我是不會答應出席發言的。

雖已經是四十多年前的講詞,但我至今仍然覺得有些段落很用心,在當時也是適切的。

我講到當時在中國,人民有強烈要求,就是實現民主化和現代化,民主化是使人民有權,現代化是物質文明的進步。但統治階層中還有不少人,基於本身的既得利益,仍然漠視、壓制、打擊這種要求。面對這樣的時代,有良知的文藝家和新聞工作者,都不應該在人民的重負、苦難、無權面前閉上眼睛。「如果作家們在蘸著墨水如同蘸著自己血肉那樣痛心疾首地表現人民的苦樂……,那就一定可以在未來產生劃時代的文學作品。」

我在演講中提到一個未經研究的印象,「在社會安定、經濟繁榮、人民康樂的盛世中,不會有劃時代的文學作品;在強權統治的專制黑暗時代,也不會有茂盛的劃時代作品。世界各國的文學繁榮時期,若不產生在一個繁榮盛世開始走向沒落的時期,就是多產生在黑暗時代將要過去、光明時代將要到來的時候,……多產生在人民的沉重苦難開始減輕、人們可以吁一口氣的時候。而中國的今天,似乎就是在這樣的時候。」我又提到,台灣近十年來鑑於內外處境,對輿論的壓制有所放鬆,「在石縫中茁長的台灣文藝的草木,就顯得特別精壯,它在文藝方面的成就勝過大陸三十年的文壇」。

我這篇講話,當時引起相當多討論,包括大陸的文藝雜誌,都有批評、爭論與轉載。愛荷華的「國際寫作計劃」也因我這篇講話而邀請我在次年去擔任訪問作家。

現在看起來,當時對中國及文藝界的估計,是太樂觀了。時代給予批判現實的作家鼓勵,但體制給予的限制卻是揮之不去的生死威脅。

1979年9月「中國週末」,聶華苓致開場白。左一是蕭乾,右起:李培德,李怡,高準,陳若曦,周策縱。

1979年9月「中國週末」,聶華苓致開場白。左一是蕭乾,右起:李培德,李怡,高準,陳若曦,周策縱。(原文發佈於2021年11月12日)

没有评论:

发表评论