山野:人间再无「许渊冲」

Original 山野 视觉志

这位享年一百岁的老先生逝世前,很多人只是通过《朗读者》才了解到他。其实,作为中国最著名的翻译家之一,他还是「书销中外百余本,诗译英法唯一人」。

今天便聊聊这个「唯一人」,一个「狂而不妄」的许渊冲。

1932年,故地重游的林徽因为了追忆徐志摩,写下一首诗《别丢掉》。1939年,在西南联大读书的许渊冲将此诗完整翻译,并送给心仪的女同学。

The moon is still so bright;Beyond the hills the lamp sheds the same light.The sky besprinkled with star upon star,But I do not know where you are.You hang above like dreams.You ask the dark night to give back your word,Deep, deep in the ravine.那是一个战火与觉醒交织的年代,一切都充满变数。可想而知,这封信寄出后便没了回声。直到五十年后,对方通过新闻联系到许老,虽然一切早已物是人非,但这段时隔半个多世纪的「回响」让许渊冲感慨万千。“有时候失败有失败的美,这个事情我并没有成功,但我回想当年还是很美的。我认为这是人生最大的乐趣,就是创造美,发现美。”如果概括许老接下来的人生,大概就是在翻译领域发现美、创造美的过程。毕业后,两人断了联系。直到杨振宁回国后,两人互赠书作。杨振宁送的是自己的文选,而许送的是写完没多久的《追忆逝水年华》,扉页上写着:西南联大五才子、理文法工五堵墙

左起:朱光亚、许渊冲、杨振宁、王传纶、王希季

许渊冲凡事追求极致,当年杨振宁是理科第一,他就要争文科第一,甚至对「对方总分比自己高一分」这件事也会耿耿于怀,经常拿出来调侃一番。“我96岁才拿奖(北极光杰出文学翻译奖、翻译界最高奖项),杨振宁1957年就拿诺贝尔奖,比我早了50年。我们成绩差那么多啊,我们在大学的时候他比我多一分。”诺奖评委在看到他的作品后特地回信,称其翻译的唐诗宋词是「伟大的中国传统文学的样本」。许老看到后,一方面欣喜若狂,另一方面却「狂而不妄」地回应——

这句话,让我想起他翻译的老子的「道可道,非常道」。

but it may not be the well-known truth.但谁又能保证,它能真正欣赏、理解中国五千年文明的精粹和内涵呢?1941年,美国飞虎队来昆明帮助中国抗日,许渊冲为其担任翻译。招待宴会上,美方想理解孙中山提出的「三民主义」到底是什么意思。可在场官员的翻译实在是让他们摸不着头脑。这时许渊冲站了出来,他引用了林肯的话,让美方感受到中国语言是「简洁中带着深刻」。相比直白、机械的翻译,他可以将中国文化的美感和内涵,用外文表达得淋漓尽致。甚至在某种程度上,打破了中文世界和欧美国家的精神隔阂。

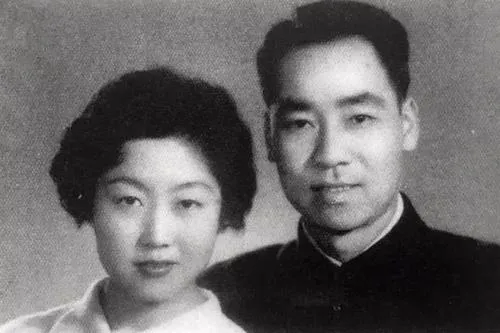

这让我想起他翻译的李白的《静夜思》:床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡。Before my bed a pool of light;I wonder if it's frost aground.Looking up, I find the moon bright;Bowing, in homesickness I’m drowned.许渊冲有过留学经历,无数个月夜下,他都无比思念自己的祖国。所以当我看到「异乡人沉浸在如水的乡愁里」的时候,强烈的画面感涌上心头,让人心有戚戚。我也想起纷争时代,他一边遭遇不解,一边翻译了毛泽东的「不爱红装爱武装」。To face the powder and not to powder the face.一查解释,原来Face the powder 是「面对硝烟」的意思,而Powder the face 则有「涂脂抹粉」的意味。她参加过淮海战役,在西柏坡做过密码破译工作。两人在同学舞会上相遇,随后便开启了相遇、相知、相濡以沫的人生旅程。

工作上,许渊冲主导翻译,照君会帮其整理校对。许老爆红之后,照君更是成了丈夫的「经纪人」,婉拒蜂拥而来的媒体采访,让许老安心翻译莎士比亚的作品。生活中,照君的作息完全按照许渊冲的来。每天会帮他把甜瓜切成一小块儿,然后用牙签叉着吃。还会把许老爱喝的甜牛奶、爱吃的蛋糕准备好,事无巨细地陪伴着他。近60年的时光,照君陪伴许渊冲度过了最煎熬的时期,也见证了他的翻译人生,执着、纯粹、热爱。恰恰是照君无微不至的爱和体察,才让许渊冲感受到真正的幸福,恰如他说——“和喜欢的人在一起,做喜欢做的事,每天都能把每天的事情做好。这就是幸福。”当然,我相信他也把自己对妻子的爱,藏在了无数篇译作里。Love once begun,will never end.老友去家中看望他。结果进门后发现,许老正伏在案台继续翻译者莎士比亚的著作。年迈的他只能一只手敲着键盘,一只手拿着放大镜审读译文。沉浸在翻译的世界中,这是许渊冲缓解丧妻之痛的唯一方法。只有这样,他才会短暂忘却照君的离开,才会继续笔耕不辍,努力把莎士比亚的作品,翻译给更多中国人看。每天的翻译工作完成后,许老会让人载着自己去公园坐一会儿。相比热闹的中心地带和怡人景致,他通常会找个四下无人的角落坐下,沉默地望向天空,或认真读着报纸。

只是看到这个画面,我会猛然想起他翻译的柳宗元的《江雪》:From hill to hill no bird in flight;From path to path no man in sight.A lonely fisherman afloat,Is fishing snow in lonely boat.没有华丽辞藻的堆砌,没有精美词语的罗列。有的只是清冷孤寂的意象,不留痕迹地跃然纸上,轻描淡写地贯穿古今。我也想起他在1984年,把自己曾经翻译的《登幽州台歌》改了标题——

那时很多人不理解他为何作此改法,但若将诗句中的情景与许老独自生活的画面联系在一起,我似乎理解了孤独的意义——茫茫人海,知音不再。Where are the sages of the past

And those of future years?

Sky and earth forever last,

Lonely, I shed sad tears.青年时期,在战火中找到自己的灯塔,并在欧美面前照亮了中国文化。

中年时期,遭遇过误解,经历过波折,可他从未放弃自己热爱的东西。

老年时期,依旧保持激情和昂扬,每天工作持续到凌晨四点,不舍昼夜。人生的每个阶段,似乎都承担了那个年代赋予的挑战和使命,但庆幸的是,他的爱人、师长、同窗、学生......始终陪伴左右。这个和时间赛跑的老人,虽然在生命的最后时刻开始与孤独为伴。但他依旧相信妻子在自己身旁,恰如「情不知所起,一往而深」的后两句。The lovers may die for love,In China The dead in love may revive.因为他,我们知道了哈姆雷特和包法利夫人。也因为他,外国人读懂了李白和杜甫、李清照和汤显祖。所以我相信,置身孤独的许渊冲,因坚持着自己热爱的事业,而超越了孤独。

没有评论:

发表评论