終局之戰?

1995年6月底,《財富雜誌》(Fortune)替當期雜誌起了個聳動的標題:香港之死(The Death of Hong Kong)。那時香港距離主權移交只有兩年,身在紐約的評論家自信地預測未來,聲稱英國把香港交予中國後,就是這個殖民地的末日。他們認為香港這片領域將被中國大陸完全吸收,失去原有的特色、喪失固有的自由。

1997年後,那些為新成立的香港特區說話的人都把這個標題當成笑談,嘲笑《財富雜誌》錯得多麼離譜。不過最近幾年,香港再也沒有人會開這種玩笑。香港人都察覺到,香港在中華人民共和國體系內的前景絕對稱不上明朗。特區政權的本地官員面對民眾及國際社會的質疑,都會以流利的北京腔打發過去,著實令人難以安心。

除《財富雜誌》外,有不少人曾就香港在中國統治下的前景作出預言。他們的論調不像《財富雜誌》那樣悲觀;在1990年代,不是每一位評論家都看淡香港的前景。有不少評論家為中國大陸威權體制歡呼喝采,像中國共產黨那樣看好香港的「光輝前景」。或許我們忍不住也想預測一下,說香港在2020年代所要面對的實況將會落在這兩種極端之間;不過,有一句老話確實沒錯,未來是難以預測。我們最多只能指出,短期內,香港既有的自由體系已如風中殘燭,卻暫時尚未徹底消失。雖然香港經歷愈演愈烈的鎮壓,可是香港在2021年初仍然擁有中國大陸缺乏的若干自由。不過我們必須要問:這種脆弱的港中區隔,還可繼續苦撐多久?

若要評論香港的長遠未來將會如何,我們必須從上世紀專制獨裁政權的歷史汲取教訓。這些極權或威權政體在如日中天之際看似無堅不摧,可是它們最終還是有脆弱的時刻。北京堅稱任何抵抗只會歸於徒勞;可是吹噓自己有神功護體,向來都是獨裁者的標準說詞。獨裁者的集體回憶,卻告知他們這種吹噓不符事實。中華人民共和國的國祚已超越歷史上所有一黨專制的國家,使它看起來像是獨特的孤例。不過中國同樣也可能走上蘇聯老大哥的路,親自經歷到帝國基礎從周邊開始崩壞。真是應該有人建議中共領導人仔細研究蘇聯崩潰的案例,從中吸取教訓。

要理解蘇聯何以崩潰,我們必須從1968年開始看起,這一年蘇聯和一眾華沙公約成員國的戰車浩浩蕩蕩地開進捷克斯洛伐克,把「布拉格之春」民主運動鎮壓下去。此刻蘇聯的帝國霸權,以及該國在華沙公約的領導地位,似乎都堅如磐石、屹立不倒。莫斯科政權的鎮壓行動受到一些海外國家的批評,時任中國總理周恩來是其中一位最激烈的批判者;如今重溫這位中國總理的發言,不免令人覺得諷刺。他於8月23日到羅馬尼亞大使館慶祝外國國慶時,發言批評「蘇修叛徒集團早已墮落為社會帝國主義和社會法西斯主義」,而蘇聯出兵捷克斯洛伐克的舉動則是「大國沙文主義和民族利己主義的必然結果」。周恩來還把蘇聯的作為與希特勒於1938年的侵略相提並論。可是包括中國在內的國際批評,並未替捷克斯洛伐克的局勢帶來太大幫助。「布拉格之春」自此告一段落,異見人士都被押入監牢。親蘇派重新掌權、恢復社會秩序,生活看似回復平常。

當時輿論普遍認為,蘇聯壓下捷克斯洛伐克的民主運動,此舉鞏固了蘇聯的霸權,而不是削弱了蘇聯的霸權。此後蘇聯也積極向全球各地擴展勢力,收緊對華沙公約附庸國的控制。最終國際社會的譴責也平靜下來,只剩下令人不安的餘韻,各國與莫斯科恢復過去的關係。可是僅僅二十年後,事態的發展完全是兩個樣,捷克斯洛伐克的民眾從未忘記當日爭取自由的體驗。他們到1989年紛紛重返街頭,此時蘇聯正值內憂外患,無力再與民眾的意志作對。蘇聯不能再操控捷克斯洛伐克,並非出於外國勢力對抗爭者的支援,而是因為蘇聯腐敗的體制早已無以為繼;而且民眾於「布拉格之春」嘗過自由的甘甜,他們已準備奮力抓緊讓自由重現的歷史契機。戰車並沒有輾平民眾的反抗精神,曾經身陷囹圄的社運人士如今成為國家民主化後的政治領袖。活躍於1968年民主運動的劇作家哈維爾(Václav Havel),被民眾通過民主選舉推舉為總統。捷克斯洛伐克在1989年並非孤軍作戰;這一年華沙公約成員國紛紛起義,而這一連串的周邊騷動,終於使蘇聯帝國垮下。

極權國家的崩潰往往源自邊陲的動亂和反抗,蘇聯並不是特例。觀乎世界歷史,帝國崩潰乃是司空見慣的平常事;不少自以為能夠千秋萬世的獨裁者,經常因為一些遠離帝國核心的麻煩,淪落到必須逃亡保命的田地。二十一世紀的中東亦曾經發生這樣的狀況,蘇丹、敘利亞、阿爾及利亞和突尼西亞獨裁政權的崩潰,起因都是出自邊陲地區的動盪。與本書更加相關的則是中國自身的歷史,那裡面充滿邊陲動亂蔓延的往事。清帝國的崩潰正正就是周邊壓垮中央的經典案例;不論是十九世紀中期的太平天國戰爭、還是最終造成清帝國解體的革命,都是源自以南方為主的邊陲地區抗爭。也許未來的歷史學家會把2019年的起義,描述成香港的「布拉格之春」。

中國領導人對歷史素有研究,也對全國各地動亂的癥狀極為敏感。可是中國共產黨卻陷於糾結之中;他們既恐懼不再能控制國家、又自信滿滿地覺得自己戰無不勝。習近平政權遵從獨裁主義的鐵律,深信唯有採用嚴刑峻法方能避免中華人民共和國步上清帝國或蘇聯的後塵。他們也堅持,這種嚴苛的做法必然能達成預期的成果。考慮到這一點,我們才會明白中國何以會採取鐵腕手段對付香港。

中國對香港起義殘酷的鎮壓,雖然沒有動用戰車,卻使一切都看似曾被輾壓那樣。隨著監控技術日新月異,那些衣冠楚楚、西裝革履的人也能達成昔日非動用武力不可的社會鎮壓;運用當代技術行使既有的法定權力,就可使香港在淪落為警察國家之時維持一切如常的表象。此外香港也有一堆自願出賣家邦的叛徒,隨時樂意服從北京的指令。

● ● ●

有些論者認為香港終究難逃被鎮壓的命運,因為北京對特區自治的承諾一定會有所動搖。不過,也許北京一開始就沒有像它外表看起來那樣真心要保留香港的自治。就如我們早前在第一章論及,鄧小平1987年向基本法起草委員會講話時,強調「一國兩制」是要確保香港能保持與中國大陸有所差異;可是與此同時,他也堅持所謂的「兩制」不代表政治領域上的分離。鄧小平警告,在香港實行普選或會對國家安全構成危險,是以北京必須保有於重要關頭一錘定音的絕對權力。一言以蔽之,鄧小平希望香港的經濟繼續讓企業自由運作,可是北京卻必須緊握統治實權。

中國在香港施行「一國兩制」的實驗,是要向世界證明他們能夠容忍多元,也決意要成為國際社會的忠實成員;也就是說,證明他們會信守國際條約,這就是1984年與英國簽署的《聯合聲明》,《聯合聲明》保證給予香港特區可觀的自治權。可是中國簽署條約之時尚未有近年的實力和影響力。鄧小平主張中華人民如今中國已經是世界第二大經濟體,一方面派商人到世界各地投資、一方面又派顧問左右國際社會的輿論,藉此爭取盟友、確立自身的全球霸權。中國亦募集一群御用學者,不時向海外民眾宣揚中國的政策立場。田飛龍是其中一位學者,他毫不掩飾地說明,什麼叫做風水輪流轉:「我原來弱的時候,我全是接受你的規則。我現在強了,並且我有了自信之後,我為什麼不能表達我的規則,我的價值觀,我的看法?」

正是出於於這種思維,習近平的中國才會斗膽宣稱《聯合聲明》已是失去效力的歷史文獻。對於黨國領導人來說,只要能夠摧毁香港的反抗運動,撕毀國際條約並不算什麼了不起的事。對於他們來說,即使招來國際社會的反彈,也絕對不能讓香港特區嘗到自由的滋味;因為這樣會開出危險的先例,可能令中華人民共和國土崩瓦解。任何容許中國屬土高度自治的主張,無可避免會和中國共產黨全盤操控的執迷產生衝突。當《國家安全法》在2020年7月被強行引入香港時,中國異議藝術家艾未未接受英國《獨立報》訪問,並就此作出正確的分析:「香港當今的局勢,正好說明中國這個威權社會永遠容不下討論或斡旋的空間。中國威權社會只要遇到異議者,或是那些有自己想法的人、或是意識形

態異乎黨八股的人,就會失去溝通的能力。」共和國必須「韜光養晦」,藉此爭取時間平穩發展、累積實力。

於是我們面臨著兩種相反的主張:中國威權政體認為高度自治的政治實驗已經走到盡頭,但香港民眾卻認真對待「一國兩制」的承諾,迫切抱緊這個制度所包含的有限自由。而香港人這一方面的奮鬥,居然使得中國威權政體面臨四十年來未曾遇過的挑戰。

● ● ●

在香港易幟之時,沒有人想到這片微不足道的屬土將對中國共產黨這個龐然大物構成衝擊;可是當時也沒人料到,中國將來還會出現像毛澤東那般強勢的領導人。自習近平於2012年掌權後,他就想要一切定於一尊。此後這位鐵腕統治者的魔爪顯然也逐漸伸向香港;此後,究竟「高度自治」的承諾會否兌現,再也沒有幻想的餘地。

習近平的鐵腕統治究竟對中國大陸帶來怎樣的影響?中央黨校退休教授蔡霞一直相信,黨內改革若能成功推動,就沒有結束一黨專政的必要。她在私人網上群組語出驚人,後來在2020年6月流傳到公開的網路。她隨即被中國共產黨革除黨籍,失去中央黨校的退休金,又被政權沒收存款。蔡霞流亡美國後,不再把批判局限在黨內改革的框架中。雖然她避免直接提到習近平的名字,卻還是嚴厲被批判他的政權:「所以這個黨本身已經是一個政治僵屍。而一個人,一個主要領導可以憑著他的這種掌握了刀把子、槍桿子,然後又捏住了體制本身,就是黨內一個就是官員本身的貪腐,第二就是黨內沒有任何人權和法治保障黨員幹部的權利。這兩條被捏在手裡面,所以這個九千萬黨員成了奴隸和個人使用的工具。他需要的時候說黨怎麼走,不需要的時候,你這個黨員幹部就不是黨員幹部了……」

中國共產黨初創之時曾經抱有馬克思主義的普世關懷,可是如今一黨專制的黨國卻把這種意識形態視為構成不便的包袱。黨國如今取得權勢,就輕視起家時的意識形態,為整個體制帶來價值真空。中國共產黨表面上仍然尊崇馬克思,又到處懸掛這位蒼髯老人的畫像,可是馬克思主義的批判論述已吊詭地成為對現實的嘲諷。北京政權不能再利用馬克思主義動員群眾,只好仿效其他當代威權國家,訴諸極端的國族主義他們煽動群眾戀慕帝國的榮光,又同時鼓吹對外國的仇恨。蔡霞老黨員似乎仍然相信馬克思主義,可是她亦有宿命論的心態,隱約覺得中國的現狀無以為繼。因此她提出這樣的警告:「所以我覺得我們這一代人,大概在我們活著的時候吧,五年之內,我們還能看到中國還要經歷一次大的亂世,這個亂世最後怎麼收拾,很難講。那就是,亂世出梟雄。然後重新再走一輪當初的那段路……中國人不幸啊,命該如此。」

不過促成社會改變的卻不會是單純的命運。命運或會帶來機遇,可是如果沒有人伺機而動,改變也無從發生。即使在1960年代文化大革命的黑暗歲月,中國也無法完全杜絕非主流的異見、未能讓反抗完全消失,而在黨國體制之內,並不是沒有從內部推動改變的努力。反抗中國共產黨著實艱難,因為他們就像所有威權國家那樣,要反對者付出沉重的代價;1989年天安門學運慘遭血腥鎮壓,正好說明抵抗威權絕不輕易。即或如此,中國共產黨終究未能完全消滅異見。

世界與中國研究所創所所長李凡是位異常高調的改革派。這位身處北京的改革派學者認為,1989年之前的改革風潮、以及1990年代改革思潮的復興,已為中國民眾帶來難以磨滅的印象。他於2020年7月於《外交政策》撰文,認為中國仍有變革的希望;「中國過去缺乏民主的傳統,不過經過四十年的開放改革,中國已變得比較開放、開始與外國交往,中國民眾也得知何謂自由、法治、人權,知道什麼是公民社會……即使到如今,公民社會仍然在默默成長。我在網站或社交媒體,仍然看到有民眾批評政府,推廣民主、法治和自由的價值。我目睹家庭教會的信眾持續增長。公民在地方層次自我組織起來,並參與各式各樣的事務。農民也組織起來維權。那些關注環境議題的非政府組織,令人驚訝地存活下來,繼續監察他們身處社區的環境狀況。在社區的層次,公民團體依舊甚為活躍。」

李凡對中國公民社會影響力的評估也許流於天真,可是我們不能忘記在看似全能的威權體制下,中國社會各處仍有各種微妙的轉變。而且一如既往,黨國高層內部仍然存在裂痕,也有跡象顯示部分勢力仍抱有改朝換代的期望─若非如此,習近平就不必運用如此高壓的手段來肅清於黨內構成威脅的政敵。

北京政權的國內問題顯然尚未終結,而香港事態的發展還是可以星火燎原。2019至2020年期間的起義,讓那些懂得翻越網路長城的大陸民眾體驗到反抗政權究竟是怎樣的一回事。當然大部分中國民眾都倚賴官方媒體獲得資訊,把香港的抗爭視為政局不穩、社會混亂、恐怖暴力猖獗的現象。中國於二十世紀飽經戰禍,民眾對動亂有切身體驗,或者至少對這樣的歷史耳熟能詳。如此一來,北京政權就可以透過渲染恐懼,宣揚所謂「穩定壓倒一切」的信息。不過中國官方媒體大幅報導香港的起義,卻也有潛在的風險;畢竟這場抗爭運動正好向觀眾示範,面對威權政體,奮起反抗也可以是一個選項。

除此以外,我們不能忘記經濟增長放緩的潛在影響。過去四十年的高速增長終究不可能永遠持續下去,然而COVID-19疫情的衝擊使經濟放緩在這個非常時刻提早降臨。北京想要重拾2020年前的經濟動力,可是恐怕只會事與願違,因為這場瘟疫已經對世界經濟造成損害,世界各國也開始減少其供應鏈對中國的依賴。

作者為英國人,第一個身分是記者,自1987年擔任《觀察家報》海外特派開始駐港,曾為BBC、《每日電訊報》、《衛報》、《獨立報》、《星期日泰晤士報》寫報導,協助創辦網路媒體《香港自由新聞》,以及擔任香港外國記者會主席。第二個身分是主持人,長年主持香港電台的時事節目《脈動》,直到2021年因國安法所造成的白色恐怖而離港返英。第三個身分是香港公共事務參與者,民主派政黨公民黨創黨人之一。第四個身分是生意人,連鎖中國餐館老闆兼營廚具公司。第五個身分是作家,出版過《香港新貴現形記》、《活在危險年代》、《恐慌殺盤正是買點》、《20位顛覆飲食潮流的革命家》等作品。

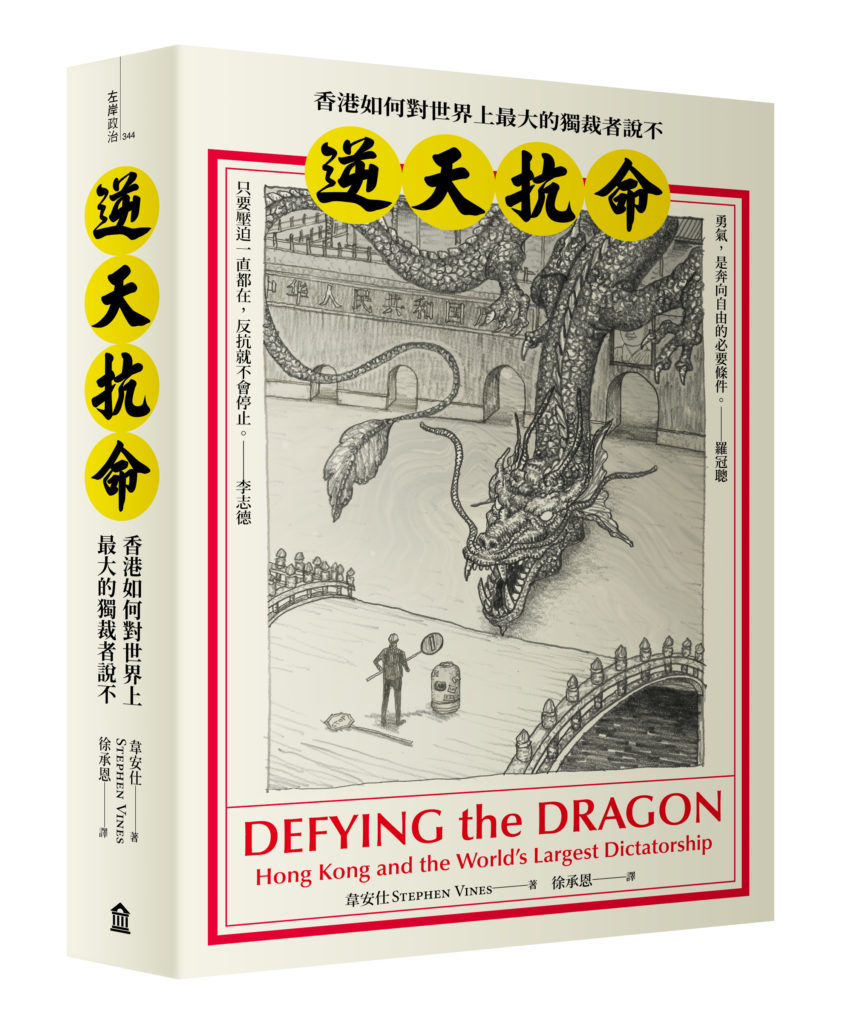

書名:《逆天抗命:香港如何對世界上最大的獨裁者說不》

作者:韋安仕(Stephen Vines)

出版社:左岸

出版時間:2022年4月

没有评论:

发表评论