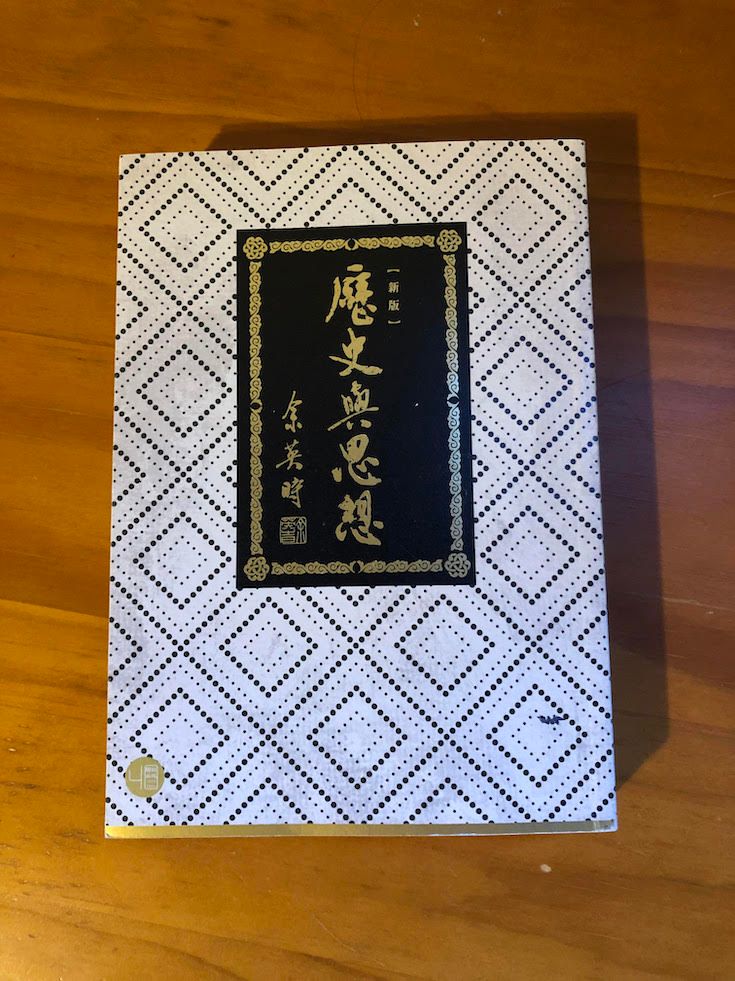

在想儒家・儒枷徵文活動有什麼是我能夠寫的時,我重新翻閱余英時《歷史與思想》論文集,那天早上才在重讀〈反智論與中國政治傳統〉,下午就收到余英時教授已於8月1日過世的消息。這篇文章,就算紀念余英時教授吧。

題目:儒家是怎麼變成儒枷的?

類型:讀書筆記、論述

場景:余英時〈反智論與中國政治傳統〉——論儒道法三家政治思想的分野與匯流

嵌入:「鳥獸不可與同群,吾非斯人之徒與而誰與?天下有道,丘不與易也。」

反智是我們的傳統?

余英時這麼開始全文:「中國的政治傳統中一向瀰漫著一層反智的氣氛。」

初次讀到這句話時,我愣了一下:中國人不是向來崇拜文人、知識份子嗎?至今佔據華人文化核心位置的孔子與儒家,最重視的,不就是教育與學問嗎?

歷史上,執掌中國政治核心與官僚體制的,難道不是文人儒士嗎?我們不是一直信奉「認真讀書,就可以出頭天」?

這幾年關於「英才制/meritocracy」的書甚多,外國人至今在討論這個主題時,仍會舉科舉制度為歷史中英才制的優良範例。姑且不論科舉的諸多弊病,或到底達到了多少「階級流動」的效果,比起階級、領地皆世襲制的中古世紀歐洲社會,科舉制度至少還提供一個向上流動的機會。

直到今天,整個儒家文化圈不是仍熱衷於教育與考試?我們不是仍以考上好學校作為卡位、穩固出路的最好路徑?

這個反智傳統,到底怎麼來的?

儒家的主智論

在先秦時代的儒家思想中,不管是孔子、孟子、荀子,都主張積極運用知識與智性。

孔子是主張知識份子從政的,他自己就曾一再表示有用世之志,他當然也贊成他的弟子們有機會去改善當時的政治和社會。但孔子心中的知識份子參政卻不是無原則地去做官食祿。他的出處標準是能否行「道」,及實現儒家的政治理想,如果祇為求個人富貴而仕宦,在孔子看來是十分可恥的事。所以他說:「天下有道則見,無道則隱。邦有道,貧且賤焉,恥也;邦無道,富且貴焉,恥也。」(余英時,2018:4)

孔子也贊成庶人議政。故有言:「天下有道,則庶人不議。」

這話的相對意思當然是:「天下無道,則庶人議。」東漢太學生的清議和明末的東林運動,都是中國知識份子受這個庶人議政的傳統影響的例子。

道家是帝王的權謀之術?

道家講求無為而治,無為,要怎麼實踐?《老子》中有這麼一段:

「不尚賢,使民不爭;不貴難得之貨,使民不為盜;不見可欲,使民心不亂。是以聖人之治,虛其心,實其腹,弱其志,強其骨。常使民無知無欲。使夫智者不敢為也,為無為,則無不治。」

余英時是這樣解讀的:

老子在此是公開地主張「愚民」,因為他深切地了解,人民一旦有了充分的知識就沒有辦法控制了。老子的「聖人」要人民「實其腹」、「強其骨」,這確實是很聰明的,因為肚子填不飽必將鋌而走險,而體格不強健則不能去打仗或勞動。但是「聖人」卻絕不許人民有自由的思想(「虛其心」)和堅定的意志(「弱其志」),因為有了這兩樣精神的武器,人民便不會輕易地奉行「聖人」所訂下的政策或路線了。(余英時,2018:11)

如何解讀《老子》,歷來眾說紛紜,老子是否奉行反智與愚民,很難有定論。我讀道家思想,向來偏重哲學思考,或是用在自我拂照,如果硬性按字面解讀,試圖做務實面、甚至政治上的「套用」,放在開篇第一句話就點明了「道可道,非常道」——「可以用言語說出來的道,絕對不是真正的道」的《老子》文本語境裡,其實根本違反老子之道。

我覺得道家思想無法被「套用」,並非意味道家中不存在養身處世的大智慧,但無為而治,就代表這個「道」只能反求諸己、無法也不該強加於人。如果被統治階層拿來「套用」,不但悖論,也確實會變成壓制臣民的御下之術。

余英時寫及道家演化為黃老學之流變:

自戰國末年法家攀附老子之後,老子思想的政治涵義確是愈來愈權謀化了。⋯⋯老子在政治上發生實際的作用,要等到所謂黃老政治哲學的發展成熟以後,而且更重要的是要等到黃老和法家的一套辦法結合起來之後。

黃老思潮的得勢在漢初六、七十年之間⋯⋯黃老之能流行於大一統時代的漢初,絕不是單純地因為它提出了「清淨無為」的抽象原則,而是黃老與法家匯流之後使得它在「君人南面之術」的方面發展了一套具體的辦法,因而才受到帝王的青睞。(余英時,2018:13-14)

黃老之術把老子思想中的「聖人」和帝王結合在一起,黃帝四經大概是秦統一天下後才成書的,而可能是黃帝四經其一的《十大經》〈成法〉篇,便假黃帝之口言「余一人兼有天下」,帝王是大一統天下的繼承人,同時也掌握唯一的真道,故能「操正以正奇、握一以知多」,在這種思想下,聖人帝王全知全能且永不犯錯,必然要禁止臣下的諍議,甚且要進行思想統一。

法家的反智論

余英時接著討論影響中國政治傳統最深遠、摧殘智性和壓制知識份子最徹底的法家:

韓非之所以主張愚民是因為他根本就認定人民是愚昧無知的,無法了解國家最高政策的涵義。如果再讓他們有一些足以批評國家政策的知識和思想,則祇有更增加政府執行路線時的困難。(余英時,2018:21)

余英時先引韓非的〈顯學〉篇:

「民智之不可用,猶嬰兒之心也。⋯⋯嬰兒子不知其犯其所小苦致其所大利也。今上急耕田墾草以厚民產也,而以上為酷;修刑重罰以為禁邪也,而以上為嚴;徵賦錢粟以實倉庫,且以救饑饉備軍旅也,而以上為貪;境內必之介,而無私解,並力疾鬥所以禽虜也,而以上為暴。此四者所以治安也,而民不知悅也。」

然後這麼評論:

這番話真是說得痛快之至,動人之至,使孔子「民可使由之,不可使知之」那句話顯得黯然失色。人民都像無知的嬰兒一樣,政府要他們吃點小苦以謀求永久的大利,他們竟然全然不能了解。以當時法家的四大基本政策而言,促進農業生產是為了解決人民的經濟問題;加重刑罰是為了鎮壓壞份子;徵稅徵糧是為了備荒備戰;在全國範圍內要人民破私立公、國而忘家是為了準備痛擊一切來犯之敵或進行統一中國的戰爭。但是人民對這四大基本政策竟都有怨言。在這種情況之下,政府如果再重視知識份子的批評或適應人民的政治水平,那麼國家便必然要陷入混亂的局面。(余英時,2018:22)

這段話我讀來怵目驚心:余英時這篇文章著於1975年,如今讀來毫不過時,和我們日常聽見的、捍衛極權的論述,並無二致。

人民非但無法理解政府的苦心,還會妄加批評:大禹治水,子產開田樹桑,皆遭人民非議。為了要杜絕人民對政府的批評,向來喜歡議政的知識份子自然是法家首要的攻擊目標,故韓非又有名言:「儒以文亂法,而俠以武犯進」。

被法家、黃老術合體的儒家

秦國奉法家而一統天下,漢初帝王推崇黃老學,到了漢武帝時期,他採用董仲舒的學說,「罷黜百家,獨尊儒術」,表面上看來,儒家自此獨霸中國思想,但實際上,這是已經被換過血的儒家,余英時稱之為「儒家的法學化」。

董仲舒自詡儒家傳人,孔子說:「攻乎異端,私害也已。」(攻為研究之意,異端是雜學、指非聖人之道,孔子的意思是,研究不同於自己的學術,才能多方了解其得失利弊,也可以避免陷入黨同伐異的偏失)

董仲舒卻上書漢武帝,要求:「不在六藝之科、孔子之術者,皆絕其道,勿使并進。邪僻之說滅息,然後統紀可一,而法度可明,民知而從矣。」(《漢書・董仲舒傳》)

這種滅絕「正統」以外的做法,其實和法家李斯上奏要求秦始皇焚書,同出一轍,雙方都旨在統一思想,禁絕異端邪說,差別只在激烈程度不同而已。

董仲舒又從法家中擷取了「尊君卑臣」的概念,韓非說:「有功則君有其賢,有過則臣任其罪」,董仲舒則說:「善皆歸于君,惡皆歸于臣。」

當這個「尊君卑臣」的原則再被推廣到其他社會關係上面,就產生了著名的「三綱」之說,而這「綱常倫紀」,同樣是從法家來的!

韓非〈忠孝〉篇:「臣事君,子事父,妻事夫,三者順則天下治,三者逆則天下亂,此天下之常道也。」

所以余英時說:

漢武帝之所以接受董仲舒的建議⋯⋯是因為他巧妙地用儒家的外衣包住了法家「尊君卑臣」的政治內涵。(余英時,2018:43)

自此,只有念儒書者才可以做官,司馬遷在《史記》裡便記載了許多打著儒術招牌、追求功名利祿的「儒生」,公孫弘是其中一例。其人善察言觀色、行使權謀,每朝會議,他從不面折庭爭,從不提出反對皇帝的意見,所以漢武帝很喜歡他。他和主爵都尉汲黯去面奏武帝時,他總是讓汲黯先陳事,他再觀察漢武神色,撿中聽的說,於是武帝連連拔擢他,立他為丞相,又封為平津侯。

公孫弘成了中國歷史上,第一個封侯拜相的儒生。

極權的誘惑

韓非兩千多年前的論述,我讀得心驚肉跳,不只因為那些話仍然犀利,也因為我發現自己忍不住對韓非的話點頭。

今天仍有許多短視近利、只會抱怨政府的人,期盼「英明有為的大政府」告訴他該往哪個方向前進,為所有事情負責,包括他的人生。

當人民水準低落,極權確實是種誘惑:人民素質這麼差,而且骨子裡根本想被奴役,為什麼要讓他們有自由意志?

許多對於民主政治的批評,也與此相仿:民主沒有效率、選民素質不佳,無法選出適任的領導者。反觀極權政府高效能、有魄力,能夠迅速把全國帶上進步的軌道——當然大前提是,政府的方向是對的。

反智的誘惑

極權的誘惑,其實也就是反智的誘惑。

我們擁有很多知識,我們受教育的程度是歷史上前所未有的高,我們掌握高端的專業技能,但那並不等同智性。

君主專政、威權統治的外在枷鎖解除了,但心智上的枷鎖也許尚未去除,而無形的枷鎖,往往是最重的。

當我們反對極權政府,原因往往是權力必然導致腐敗,領導階層最終只謀自身的利益、追求永久的統治權,但假設真的有一個絕對英明的領導人/階層,我們是不是就可以接受極權統治?

世上許多人,包括我在內,往往都不想為自己做決定——為自己的人生負責,其實是一件恐怖、困難且冒險的事。面臨人生的重要關口,我們都不確定自己是否能做出正確的選擇。如果有一個人,知道的比自己更多、更睿智,我們便會想聽從他,把判斷力跟決定權「外包」。

所以我們渴望跟隨「英明的領導人/政府」、「教主」、「上人」、「導師」,求神問卦,希望父母或伴侶告訴自己怎麼做,跟隨同儕與團體的步伐,甚或聽從全知全能的上帝。

西方反烏托邦文本小說《美麗新世界》、電影《星艦戰將(Starship Troopers)》,也在講同樣的事:如果有人可以告訴我該怎麼做,我不用自己思考,其實是比較快樂、輕鬆的一件事。

統治者的蘿蔔與鞭子

「聖人統治者」、「英明領導人」如何使我們聽話?因為他掌握我們的人性,法家對人性的論述,完全與當下無縫接軌:

法家假定人性是好權勢、好財富的。因此祇要「聖人」全部控制了這兩樣法寶,他就可以誘導人民追隨他的政治路線。第二,法家假定人性是貪生怕死的,因此「聖人」的嚴刑峻法便可以阻嚇人民不敢亂說亂動。⋯⋯法家對於人的思想的看法:人的思想是永遠在趨利避害的,這又是法家相信思想可以通過威脅利誘來加以控制的理論基礎。法家之所以肆無忌憚地公開提倡反智論,其一部份的根據也在這裡。(余英時,2018:26-27)

法家對人性的「假設」,在今天是「常識」,但當我們視權勢財富為人生唯一追求,以趨利避害為人生終極指南,我們就如同法家御下的人民,統治者可以用同樣的方式威脅利誘之。統治者並不一定是人或政府,它也可以是企業、制度、市場,我們追求什麼,它就是我們的統治者,統治者獎勵服事它的人:你對公司有用、你能在資本市場賺錢、你按照它的遊戲規則,市場就會獎勵你、給你相應的回饋,但當有一天你不想再服膺它的規則時,它也會毫不留情地把你吐出來。

讀《論語》有用嗎?

如果單有知識與學問,不見得能抵禦極權與反智的誘惑,或免於被統治者收編。那麼儒家教育講求的智性,到底是什麼?

也許是透過對知識學問的追求與反思,建立誠實的思辨力、確認自己該怎麼做:「博學而篤志,切問而近思。」

然後知行合一:「先行其言,而後從之。」

然後找到自己可以安身立命的價值與追求:「志於道,據於德,依於仁,游於藝。」

並且那個追求獨立於權勢財富之外,並非否定財富、或要人刻意追求貧賤,只是那不是目的、或者說有更重要的追求而已:「君子謀道不謀食。耕也,餒在其中矣;學也,錄在其中矣。君子憂道不憂貧。」

我未曾系統性地研究《論語》與儒家思想,我用很直接的方式讀《論語》,把當中的話視為務實的智慧:學習孔子如何唸書、為人處世、培養品格與德性。

出世與入世:你會怎麼選?

面對混濁的世界,不可愛的人性——不管來自自己或他人,如果不想合流或受影響,超然世外,維持自身的乾淨,可能是一個相對容易的選擇。

比起儒家,從小我更喜歡道家,即便只識鳳毛鱗爪,卻總覺得道家高遠,哲學純度更高、更漂亮、更乾淨。

《論語》中記載了幾段孔子遇見這類帶有道家性格的隱者、出世者的故事。

其一是楚狂人接輿,他經過孔子的車前,高唱「鳳兮」之歌,意在勸說孔子,在亂世出仕,只會為自己帶來危險。孔子要下車與他說話,接輿已趨而避之。

其二是避世耕田的長沮與桀溺,孔子經過他們時,使子路向他們打聽渡口的所在。

長沮故意問子路:「車上執著韁繩的是誰?」子路答:「為孔丘。」長沮繼續明知故問:「是魯國的孔丘嗎?」子路答:「是也。」長沮便譏諷地答說:「那麼,他應該知道渡口在哪裡了。」

於是子路又去向桀溺問路,桀溺問他是誰,子路答:「為仲由。」桀溺也明知故問:「是魯孔丘之徒嗎?」子路答:「然。」桀溺就說:「如今世局混亂如滔滔洪水,又有誰能改變局勢呢?你與其跟隨那人人避之的孔丘(諷孔子周遊列國四處碰壁),為什麼不跟隨我們這些避世者?」然後繼續耕作。

子路回來向孔子回話,孔子憮然:「鳥獸不可與同群,吾非斯人之徒與而誰與?天下有道,丘不與易也。」

《論語》記載孔子的志向與追求,在無法實現抱負時、或一再被提醒他是多麽不合時宜時,孔子也常露出感慨與無奈。這個故事便是如此,孔子何嘗不知他身在亂世,又何嘗不知最超然、安全的作法是什麼?他說鳥獸不可與同群,並非不喜歡大自然或動物,而是一種感慨:我是人,(如果我有志於世)我只能和人在一起;若天下有道,我又怎麼會想改變世界呢?

活在人間世

以前我偏愛道家,覺得孔子太世俗,因為年輕的時候潔癖比較重,總想確認自身的完好,想不受沾染。

近些年比較明白,活在人間世,必然充滿了理想與現實的扞格,待在自己的山上,就可以完滿地堅守自己心中最高的道德/價值/準則,但想要做事,就必須把手弄髒。活在人群裡,就無法希冀自己的道可以放諸四海皆準。

更重要的是,《論語》提供的是道理、原則,而不是標準答案,無法被化約為教條。極權的誘惑、反智的誘惑,就是想說服人,天下有「一道」、「一教」,以此統一人心與思想。

但我們在《論語》裡讀的,是活在人間世,有血有肉,有思想有感情,有理想有失望的孔子。孔子的語錄能讓人得益,不在於我們可以從那些話中提煉出真理、寫進教科書,而是因為那是他活在世間,體悟出來的道理與智慧。

孔子與學生、人君、同儕相處,他的話總是說在情境裡,針對不同人的提問而發,他理解學生們迴異的性格,照顧他們不同的需求,和每個人以合宜的關係相待。

把儒家跟《論語》作為政治統治工具,是把儒家變儒枷。但《論語》又確實有滿滿的政治智慧,因為所謂政治,按尼布爾語,也就是群體生活的藝術。

位於廟堂上的掌權者或有他們的政治之術,但作為一個普通人,我可以從《論語》中實踐的政治倫理,可能也只有這樣:具體地善待身邊的人,具體地做一些很小的事情。

以上所有古文以外的引文,皆出自:

余英時(2018),《歷史與思想》。台北:聯經。

文中小標〈極權的誘惑〉,竊自我很喜歡的書,許知遠的《極權的誘惑》,八旗出版。

我盡量不在文章中舉自己沒看過的書跟電影為例,但《美麗新世界》跟《星艦戰將(Starship Troopers)》,確實是尚在待看清單上的書跟電影。

没有评论:

发表评论