(作者臉書)

2023年12月31日星期日

顏純鈎:2023,方生方死,怎一個亂字了得?

赖清德:台湾主权独立 台独的定义就是两岸互不隶

法广 作者:古莉 20231230

中央社:民众党总统候选人柯文哲今天在辩论会交叉诘问时,询问民进党总统候选人赖清德如何推动台独。赖清德表示,台湾主权独立属于2300万人所有,不属于中华人民共和国,中华民国跟中华人民共和国互不隶属,这就是台独的定义。

中央社12月30日台北电:2024台湾大选唯一的一场总统候选人电视辩论会今天下午2时在公视登场,民众党总统候选人柯文哲、民进党总统候选人赖清德、国民党总统候选人侯友宜正面交锋,辩论会进行分为第1阶段「申论」、第2阶段5家媒体代表提问,第3阶段交叉诘问,第4阶段「结论」。

柯文哲在第3阶段交叉诘问的第1次提问询问赖清德。他说,赖清德说自己是务实台独工作者,但美国政府明确表示不支持台独,赖清德如何务实推动台独,而美国重量级学者也讲,希望民进党取消民进党的台独党纲,赖清德身为民进党主席要怎么处理。

柯文哲表示,赖清德在前天政见发表会表示,两岸经济合作架构协议(ECFA)不是台湾应该要走的路,赖清德当行政院长时为何不取消,赖清德还是现任副总统,是否立即停止ECFA。

柯文哲说,赖清德只有在选举时才不敢讲台独,赖清德是假台独真骗票。

对此,赖清德表示,所谓美国政府、美国学者反台独,基本上是一段话,先是反对中共用武力改变台海现状,也不支持台湾宣布独立,目的是要维持台海现状,但是对手都断章取义、刻意扭曲,到处宣传。

赖清德指出,他不卑不亢,会带领国家维持现状,守护台湾、稳定两岸,也会促进印太和平,这就是他的使命。

赖清德表示,总统蔡英文上任后已公开宣示,承诺不变、善意不变,不在压力下屈服,也不走回对抗的老路。也就是说,过去政府所跟中国进行的各项协议、合作通通不会改变,所以台湾没有废止ECFA的问题,只有中国拿ECFA进行以商逼政,企图谋取选举利益的问题。

赖清德指出,所谓的台独,基本上是主张台湾的主权独立,是属于2300万人所有,不属于中华人民共和国,中华民国跟中华人民共和国互不隶属,这就是台独的定义。

赖清德表示,他是务实的工作者,目的就是守护台湾、建设国家、发展经济、造福人民,这就是一个务实工作者所要做的努力。

台湾三位总统候选人再度就两岸议题激烈攻防

法广 作者:台北特约记者 陈民峰 20231229

台湾总统大选最后一场由官方举办的电视政见会,本周四(21日)晚间登场,由于是压轴,三位候选人都不敢轻忽,特别是有关两岸的议题,再度成为攻防的焦点。值得注意的是,柯文哲批评蓝绿两党总在选举时操弄统独,并称国民党只有在选举时不主张统一;引发侯友宜反驳,强调他是走中间路线,并非统一路线。民进党总统候选人赖清德则表示,世界已经上架台湾,但柯、侯都是走回依赖中国的老路。

台湾总统选举最后一场电视政见会本周四晚间七点举行,两岸议题再度成为焦点。柯文哲、赖清德、侯友宜同场交锋,两岸议题火花四射!

依照抽签顺序,柯文哲先发言,在第二轮发言时他批评,民进党现阶段仍保有「台独党纲」,过去八年执政期间与中国大陆零互动,现在更推举自称「务实的台独工作者」赖清德当总统候选人;另一方面,国民党不曾修正自己的「统一党章」,所推派的侯友宜也接受缺乏民意的「九二共识」。

柯文哲强调,国民党和民进党所坚持的立场都与国际社会所期待的「维持现状」相违背,「赖清德只有选举时不主张台独,国民党只有选举时不主张统一」,不论民进党或国民党,选举总是操弄统独意识形态、鼓吹群众相互仇视。

轮到侯友宜发言时,他反驳柯文哲「国民党主张统一」的说法,他说,国民党是按照中华民国宪法,这个根本大法讲得非常清楚,国民党坚守民主自由的制度,反对台独、也反对一国两制;而他一向的态度,是台湾跟大陆的关系,互不承认主权、互不否认治权,台湾未来由2300万人决定。

侯友宜并呼吁柯文哲,请不要连他所走的中华民国的中间路线,都把它视为统一的路线。这话引起高度关注,因为连国民党总统候选人公开否认走统一路线。

随后,赖清德发言强调,侯柯两组候选人都是秉持一个中国原则,一个接受九二共识、一个喊两岸一家亲,都是走回依赖中国的老路。

赖清德批评,不管是柯文哲或是侯友宜,只要中国对台湾施压,包括挖了邦交国等,一定是批评台湾政府的不是,从来没有去谴责中国的野蛮,这个是他与他们最大的不同。

接着,柯文哲在第三轮发言时回击赖清德,他说,台湾诈骗案很多,赖清德「居然示范什么是诈骗」,他质问赖清德,他什么时候说过接受一个中国?

柯文哲说,他在2015年曾提到两岸一家亲,民进党立委候选人在2016年选举时还邀请他站台,当时民进党怎么不觉得两岸一家亲有问题?

柯文哲强调,他绝不会像民进党、国民党,在选举时操弄统独意识形态。他说,民进党是用「抗中保台」,挑起仇恨;国民党是靠拢中国,挹注选情。两党都想利用中国赢得选举,结果是台湾内部更加分裂对立。

赖清德在第三轮最后一位发言时再度发起攻击,他说,两位候选人不约而同提到的,就是一个中国的原则,他想请问全国的父老乡亲,「两岸一家亲,跟要推动服贸,背后是不是一个中国原则?」还有,接受九二共识之后,要如何保障台湾的主权?

赖清德强调,在总统蔡英文领导下,台湾已成功走进世界,全国民众不妨想想,台湾是要自信的在信赖台湾这条路上持续壮大,还是要走回头路?不管是接受九二共识,或接受两岸一家亲,或是去推动服贸,真的对台湾会比较好吗?他说,这次总统大选,除了在选择候选人,更是在选择国家方向。

政见发表会结束后,侯有宜在面对媒体时再度提起刚才的交锋,他请赖清德不要再抹红他了,他走的是台湾中间路线,按照中华民国宪法的中间路线,这条路台湾已经走几十年了。

他强调,他出来选举只有一个目标,不分族群、党派,就按照中华民国宪法、两岸人民关系条例面对大陆,他坚守民主自由制度,反对台独、和一国两制。

从三位候选人就两岸议题的交锋可以看出,谁都不愿和中国挂勾,「一个中国原则」和「九二共识」在政见会中都受到摒弃,中国大陆俨然成为台湾选举的票房毒药,这可能是观察两岸关系前景的一个重要指标!

譚慎格:台灣的憲法與美國的「一個中國」政策

◎譚慎格(John J. Tkacik)自由時報-星期専論 20231231

耶誕快樂,新年快樂!上週一是耶誕節, 當然,十二月廿五日在台灣也被稱為「行憲紀念日」,紀念一九四七年十二月廿五日實施的《中華民國憲法》。儘管南京的國民政府流亡到國民黨在二次世界大戰後佔領的台北,台海兩岸的政治聯繫在一九四九年已經不復存在,但一九四七年的《中華民國憲法》仍然為台灣帶來深遠的影響。一九九○年後陸續通過的十二條中華民國憲法增修條文,使台灣成為亞洲最民主的國家,便是一項最重要的遺產。

二○○七年,已故的李登輝總統在最後一次和我私下談話時,向我強調中華民國做為中國大陸的舊「中華民國」,及其憲法的「正統的繼承國家」的正當性。

台灣修憲後 政治獨立於中國

李前總統認為,這項法律觀點至關重要。一九九○年到二○○○年間,李前總統以他非凡的治國才能,對中華民國憲法進行全面翻修。在那些年裡,他完成了一系列複雜且循序漸進的憲法增修條文,將中華民國的「固有疆域」重新調整為「自由地區」,全體人民享有充分的代議制民主;在這些增修條文中,台灣「自由地區」的人民有別於其他所有司法管轄區的人口。根據憲法增修條文,台灣(包括澎湖和其他外島)在政治上獨立於中國。卅多年來,中華民國的公開立場一直是「中國是一個中性的歷史、地理和文化名詞」,在「中國」一詞的內在脈絡下,同時存在「兩個主權獨立、互不隸屬的國家」。

美英不承認中對台擁有主權

一九六一年,新任美國總統甘迺迪(John F. Kennedy)在與英國首相麥米倫(Harold Macmillan)的首次會晤中,曾經針對中國和「福爾摩沙」的地位問題進行會商。甘迺迪堅決主張,將共產主義中國排除在聯合國之外。當時,麥米倫領導下的英國承認北京中央人民政府是中國的唯一合法政府,但由於一九五一年的《對日和平條約》宣示,福爾摩沙的地位尚未獲得解決,英國也認為福爾摩沙的地位處於未定狀態。麥米倫無意承認「中國」對福爾摩沙的主權要求。(儘管英國在一九七二年與北京建立全面外交關係,但直到今天,英國仍然不承認中國對台灣擁有主權。)

為了與甘迺迪聯手解決這個問題,麥米倫尋求在聯合國提出一項「繼承國家」決議案的可能性,亦即主張北京的中華人民共和國和台北的中華民國流亡政府,都是一九四九年垮台的「中華民國」的合法「繼承國家」。麥米倫若有所思地對甘迺迪說,「有兩個國家,彼此都聲稱控制另一個國家」,但實際上,這兩個國家都沒有控制對方。美國建議在聯合國大會提出一項決議案,「僅聲明這兩個國家都繼承中國的權利,自然有權成為聯合國會員。」對甘迺迪來說,這項方案的好處是確保北京不會尋求加入聯合國。對麥米倫而言,則是英國可以聲稱支持北京加入聯合國。但英國認為,問題在於「除非福爾摩沙成為一個獨立的國家,而且對中國大陸沒有任何權利要求」,否則恐將窒礙難行。甘迺迪的駐聯合國大使史蒂文森(Adlai Stevens)建議,美國可以「明確表示支持台灣做為一個主權國家,有權在聯合國擁有席位,北平的問題就讓其他人去操心了。」遺憾的是,按照蔣介石委員長的指示,台北的舊中華民國政府絕對不會接受這種「兩個中國」提案。值得注意的是,過了六十二年後,台灣做為一個獨立國家的議題,仍然是美國外交官矛盾地稱之為「我們的一個中國政策」的核心。

例如,好幾家美國媒體上週披露,美國總統拜登與中國國家主席習近平,十一月十五日在亞太經濟合作會議(APEC)舊金山峰會場邊舉行高峰會,會中的氣氛並不如我們原先以為的那麼輕鬆。峰會結束後,拜登重申美國長期以來的一貫政策。他說,「我們維持『一個中國』政策的共識」,他還進一步重申,「我不會改變這一點。這一點不會變。」

我們現在知道,拜登總統是在回應習主席在會談中的說法:「中國傾向以和平而非武力方式來取得台灣。」參與會議的官員透露,習近平還說,「認為他準備在二○二五年或二○二七年攻台的美國軍事領袖…是錯的,因為他並沒有設定時間表。」不過,幾乎沒有人因此鬆了一口氣。

我無意告訴拜登總統美國的對台政策是什麼。畢竟,制定外交政策是他身為總統的權力。可是,在過去三年中,美國國務院反覆在出版品和國會證詞中,向新聞界解釋說,美國長期以來的對台政策,源於卡特總統的《台灣關係法》、雷根總統的「六項保證」、尼克森總統的《上海公報》及其修正案。

解讀美國的「一中」內涵

因此,我將從字面上理解國務院的立場;我逐字逐句地從那些文件中摘錄以下幾點。而且,基於台灣的憲法正當性,請容許我就拜登總統所說的「我們的『一個中國政策』」做出以下解釋:

(一)美國決定在一九七九年一月一日與中華人民共和國建立外交關係,是持續基於台灣的前途將以和平方式決定這一期望;

(二)美國在台灣主權問題上的立場從未改變,這是美國自一九五一年舊金山《對日和平條約》以來一直堅守的立場,即台灣的地位未定;

(三)在這方面,我知道尼克森總統曾在一九七二年二月廿二日向中國國務院總理周恩來表示:「如果我能控制我們的官僚機構,就不會再有關於台灣地位未定的聲明…」不過,我還是要提醒國務院,尼克森總統最後一次「控制官僚機構」,已經是四十九年前的往事,恰恰相反,我們或許可以認定,尼克森的繼任者從未認為自己受到尼克森與中國秘密交易的約束;

(四)在過去的四十五年裡,美國的政策一直都很明確:任何企圖以非和平方式來決定台灣的前途之舉,將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅,而為美國所嚴重關切;

(五)美國承認中華人民共和國是「中國的唯一合法政府」,但也將「與台灣保持文化、商務和其他非官方關係」。美國首任駐中國大使伍考克(Leonard Woodcock)告訴中國國務院副總理鄧小平,美國副國務卿克里斯多福(Warren Christopher)一九七九年二月五日也在聯邦參議院外交委員會的公開聽證會上表示,「『其他關係』的一部分,是我們繼續向台灣出售防禦性武器的能力,這是安全的重要面向之一。」

美續軍售 抵抗武力脅迫台灣

(六)美國維持,而且將繼續維持,抵抗任何訴諸武力或使用其他方式脅迫手段,包括禁運、封鎖和抵制,而危及台灣人民安全的能力;

(七)美國「認知到」(acknowledges)中華人民共和國「只有一個中國,台灣是中國的一部分」的立場,但美國國務院發言人也已無數次重申,「我們對台灣的地位不持任何立場。我們既不接受也不反對台灣是中國一部分的主張;」

(八)然而,《台灣關係法》規定,「當美國法律中提及外國、外國政府或類似實體、或與之有關之時,這些字樣應包括台灣在內,而且這些法律應對台灣適用」;

(九)最後,「台灣」一詞包括「一九七九年一月一日以前美國承認為中華民國的台灣治理當局,以及任何接替的治理當局。」

因此,讓我們為「一九七九年一月一日以前美國承認為『中華民國』的台灣治理當局」、「任何接替的治理當局」,以及這些治理當局未來可能產生的憲法及其所有增修條文,致上新年的祝福。

(作者譚慎格為美國退休外交官,曾分別在台北和北京任職,現任美國國際評估暨戰略中心「未來亞洲計畫」主任。國際新聞中心陳泓達譯)

蘇暁康:造反有理

2023年12月30日星期六

吴国光:2023年中国政坛为何怪事频频?

时间轴:

01:27 2023年中共高层的震荡会成为今后的常态吗

14:29 吴国光谈李强和蔡奇的竞争

21:00 吴国光讲哪些方面可以体现出蔡奇的权力地位

29:02 为什么中共要制定经济发展和国家安全两个发展中心

33:58 吴国光如何看待中共与中国人的社会契约

40:53 中共还能说服中小企业恢复信心吗

46:51 普通人应该如何面对当今的政治现实

52:32 吴国光分析经济持续疲软会导致的政治后果

1:01:10 嘉宾推荐

文字版全文:

袁莉:

[00:00:02]

大家好,欢迎来到"不明白播客",我是主持人袁莉。2023年就要结束了,我们想征集听众朋友们一起来做一期播客。2023年你最不明白的一件事是什么?请讲一个小故事,而不是发表感想或者评论。形式可以是语音,也可以是文字。期待着大家的分享。谢谢。

二十大之后,习近平进入第三届任期,政治局常委由清一色的"习家军"占据,习近平的权力可谓达到了顶峰。然而,2023年这一年,中国的政治、经济、外交都出现了不少怪事。习近平一手提拔的外交部长秦刚和国防部长李尚福都在任期不到一年时即被免职。疫情解封后,中国经济未能如预期那样迅速复苏,而是陷入几十年来未有的疲软。外交上则扔掉了战狼的外套,习近平在旧金山和拜登会面时笑容满面,更是暗示要重启熊猫外交。应该说,2023年对习近平来说并不容易。

这一期我们请来斯坦福大学中国经济与制度中心高级研究员吴国光教授来跟我们讲一下2023年目睹的这些怪现状为什么会出现,以后会成为常态吗?

吴老师您好。去年胡锦涛在二十大会场众目睽睽之下被架了出去,今年夏天呢,秦刚、李尚福又失踪,秋天李克强突然死亡。您怎么看中共高层的这种动荡局面?这将是今后的常态吗?

吴国光:

[00:01:44]

谢谢袁莉,谢谢不明白播客的听众们,这个话题我想今年以来可能好多的媒体都讨论过了,那让我感觉到其实有点惊讶的,就是说这些事情会引起这么广泛的、这么大的一个惊讶,乃至于舆论的震惊。

你说是不是一个今后的常态呢?其实在我看来,基本上在中共政治(环境)下,这种情况都是一个常态。那像毛的时代,像对于刘少奇、文化大革命这么大规模的一个清洗……那么习当然是过去10年来——在刚才讲的今年这些事情以前,从去年二十大之前吧,到现在这一年之前——也是不断地有大规模的清洗。这个我想本来是共产党极权体制下的一个常态。邓的时代稍微好一点,但是邓小平在十年里搞掉三个党魁:华国锋、胡耀邦、赵紫阳,这个其实可能比毛、比习,就清洗的这个高度来讲,那一点都不差吧。

那我想(2023年这些事)为什么会引起这样一个惊讶呢?一个可能就是习近平在二十大组建了他的这样一个完全由习家军组成的班底以后呢,好像国际舆论也好——当然中文的媒体我看得少一些——甚至很严肃的西方的学术研究,都在讲这个end of factionalism,好像是这个派系政治结束了,这个政治清洗大体上就过去了,习近平已经把他的敌手都敲掉了。(他们)可能缺少这个预期。那我觉得当然这是一个错误的理解。

其实我在二十大以前就预言了,就是说,二十大新的领导班子里面还会很快浮现新的这样一个不同的派系,至少是雏形吧,那么在未来的几年会发展成新的派系。我也预言说,应该还会有新的清洗。就是我曾经写过一篇短文,也是英文,就叫Continuous Purges,就是这个清洗会不断地进行一波又一波。那么后来,就是今年,用了一个"斯大林逻辑"来概括这个东西。

因为大家最惊讶的就是说:都是你习近平自己的人了,都是你的亲信了,怎么还会发生这种事情呢?那我想,斯大林在1930年代中期开始,他的大清洗呢,实际上就是包括,前一波在他的指挥下卖力气去清洗别人的人,那么在第二波又被清洗掉;那第二波这个清洗第一波的人,在第三波又被清洗掉。那么这个("斯大林逻辑")呢,就是来解释这个现象。

我觉得就是最近,Politico这家英文的媒体,也在借用斯大林这个说法。但是我觉得这个媒体的理解,有一点片面化,和——说得不好听——庸俗化了。所谓片面化呢,就是只强调亲信这一点;所谓庸俗化呢,你看这个Politico讲的是把秦刚搞死了,对不对?那么这个好像就是看到的更多的是宫廷政治的这样一些东西,更多看到的是阴谋政治这样一个东西。

这个恶政啊——不好的这个施政、恶劣的施政——和这个清洗之间呢,有螺旋式的自我强化的这么一个效应。那么你越是清洗呢,你整个机器的统治机制就越来越不灵;不灵以后呢,这个统治者也越来越任性。那么这就造成了治理的能力非常的差,那么不断出非常恶劣的政策、祸国殃民的政策。这种情况下呢,当然最高当权者就要寻找替罪羊,不管是谁,哪怕是亲信。那么还要不断的清洗。就是要把整个政权和社会之间互动这个层面给它加进去。

而且从这个角度来看,这个制度它有一个内在的逻辑。什么制度呢?这个制度就是我们这些年一直在讲,习近平上台以来,中共回到了一个新的极权主义制度——这个"极"就是极端的极了,极端的权力,这样一个极权主义制度。实际上,在讨论极权主义的经典文献当中有一个说法,就是这个制度一般来说是typically led by one person。非常典型的就是一般来说有一个专制者来主导这整个制度。

那么我们看到在习近平之前出现过所谓胡锦涛时代的"九龙治水",那么看起来好像不是这样"一人领导"。但实际上这是一个不太常见的一个形态,在共产党(统治)下。共产党基本上从毛、邓在的时候……邓说,我在我说了算。(邓)给江泽民讲,什么时候你说了算我就放心了。那江泽民当然也说了算,不仅江泽民在台上说了算,到胡锦涛上台了以后,在头几年里江泽民也说了算啊。这个一人专制一直是这个样子。

那"斯大林逻辑"这个说法呢,可能有点误导,大家就看斯大林这一个人,他的性格呀,他是不是发疯了啊?等等这样的一个东西。那我想这个东西呢,可以把它叫做一个"个人集权综合症"。就是专制领袖、最高专制者,那他一个人就是不断地集权。不断地集权以后呢,当然就带来一系列的后果,这个后果呢,就非常多。也许下面我们讨论会讲到,那这里我就把它用一个(个人集权)综合症这个说法。

在西方的文献里呢,比如说很早很早亚里士多德政治学里边呢,就有一个词叫tyranny。tyranny中文一般把它译作"暴政"。那么tyranny的这个头呢就是tyrant,一般把它译作"暴君"。实际上这个翻译不太忠实于亚里士多德原来的含义。亚里士多德对这个东西的定义就是说:权力掌握在一个人手里,这个就叫tyranny。那么掌握这个权力的人当然就叫tyrant。那么为什么中文把它翻译成暴君呢?就是当一个人把权力完全掌握在手中,他必定走向一个暴政,必定走向一个暴政。

那么这个综合症呢,我想大体上来讲可能有这样一些表现吧。一个就是高度集权的这个个人,这个暴君个人,那么他呢,越集权,这个过程当中因为有不断的清洗,不断和整个社会的利益对立,就越感到不安全,越来越多的人好像反对他;那么他越感到不安全呢,他就需要更多的权力集中到他的手里。那么就治理来讲,就是越是个人集权,控制的能力加强,治理的能力下降。那么治理能力下降以后,出了很多的乱子,他就越觉得,我的权力看来不够,要不然我可以把这事情做得更好。那么这样一个恶性的循环,就形成了这么一个个人集权的综合症。

在我们中国人的讨论这个环境里呢,大家一般来说对中国这个传统的帝王政治比较熟悉,那往往会讲,传统上你看朱元璋也是清洗他的功臣啊等等,是不是就是这么一个理解?那么我觉得呢,这个东西和传统的帝王专制呢,还是有一些不同。

这个不同呢,第一个就是帝王专制这个情况下,"家天下"是合法合理的,对整个体系来讲:老子死了,传给儿子,或者传给弟弟;或者是哪怕这个家庭内部争权夺利,儿子把老子杀了,弟弟把哥哥杀了,但是呢,都是在这个家族内部。现在我们用赵家人来形容共产党,其实我觉着共产党比赵家人当然专制体系要更发达多了,他不仅仅是一个赵家人了。

那么过去帝王专制下,因为有"家天下"的这种对他们这个体制来讲的合理合法性,那么所以呢,你不是赵家人,你做不了宋朝的皇帝;那你是赵家人,你做了宋朝皇帝就有一定的合法性,内部就会接受你。但共产党呢,没有这个东西。那习近平从哪里钻出来,就可以掌握最高权力?他自己就心虚。他自己就觉得:为什么是我?轮到我了以后,为什么我要不断地清洗前朝的人?从根子里来讲,就是整个政权的和这个最高领导人的他的权力的合法性——我在党代会那本书(注:《权力的剧场:中共党代会的制度运作》)里叫"合法性赤字"——他上来就是一个赤字,就是他的不安全感非常强。

那么第二个,就是其实传统的中国帝王专制这个体系内部也是有一定的权力制约的,比如说君权和相权之间。实际上当然在传统的政治演化当中,君权会越来越强,相权会越来越弱。但是,相权还是有它相当的这样一个力量。那么在现在这么一个……还有别的制约,比如什么御史台啊,还有,对,还有这个"夜观天象"。这个天象台看到有什么问题了,也可以来给皇帝进言。

袁莉:

[00:10:52]

皇上还要发罪己诏,是吧?

吴国光:

[00:10:54]

就是,还要发罪己诏啊。那么这个发罪己诏就是自然灾害对他的制约了,等等这些东西。那在共产党这个体制下呢,完全都没有这个东西。那么共产党体制下就是讲,党是领导一切的。那么党魁当然也就是领导一切的。

那么第三个呢,当然就是传统的帝王专制对整个社会没有这么强的渗透能力,没有这么广的控制能力。其实过去老百姓讲,就是说,哪怕帝王家怎么争权夺利,不妨碍老百姓日常的生活。那么现在呢,共产党建立的这个极权体制,它对这个社会的控制是无孔不入。那么对社会的无孔不入的控制,就使得它对这个社会(带来的)这个恐惧,是非常强的。

这个宫廷政治内部的争权夺利,和整个政权对老百姓的控制,这两个层面是交互作用的。那么过去社会运行是不完全依赖政府的施政的,不完全依赖于所谓政府治理的。那么现在这个东西就不行了。现在内部的这样一个权力结构每一次的改变,都会带来治理上的后果;那么这个后果经常就是权力越集中就越带来恶政。

斯大林逻辑本来含义就有两层。一层就是对社会的这样一个恶劣的治理,带来灾难性的后果。像习近平前些年,那当然很明显。新冠肺炎的这个控制政策,打击民营企业,扼杀经济增长的这个机会、这个能量,这是一个层面。那再一个层面,就是它内部这样一个对亲信的清洗,对整个干部队伍,不断采取这样一个威慑的作用。

所以我想呢,这样一个两层叠加、相互震荡,应该在今后会是一个常态。至于这个常态表现到领导层内部会多么频繁地清洗,清洗到什么层面,这个我想可能有一定的偶然性。你比如说像秦刚、李尚福这两个人,那我们看到各种各样的谣言,不知道真相到底为什么被拿掉了。真的是比如说有很强的腐败案啊,或者是和美国人之间有什么信息……至少是走漏了吧?那这个有偶然性了。但是这种清洗,那不是秦刚,那也可能是马刚;不是李尚福,也可能是张尚福。这个东西,我想呢是应该是作为一个常态,会继续存在下去的。

那我们就谈一下您刚才提到的,就是您八月份发表的一篇英文论文,谈到这个李强和蔡奇之间的竞争,您在文章里面写到:李强担任党和国家第二号人物的时候,心里一定是既自豪又惶恐。您能不能说一下,就是您为什么这么说?因为我们想要说一下,您在二十大的时候就预测下面会有不同的派系,现在我们很明显的就看到这两个人的派系。您能不能先谈一下李强,李强这个人是怎么回事?

吴国光:

[00:14:59]

我想,当然这是我们想象了啊,但是我觉得其实应该也是一个相当普遍的现象。所谓“既自豪又惶恐”啊,那么自豪这个很容易理解了,是吧?那你掌握一个权力,不要说作为一个大国总理,中国那个体制、共产党党国体制下,一个小科长,一个街道派出所所长,甚至一个小警察,面对老百姓都可以作威作福,那么他都可以为他这个地位骄傲和自豪得不得了。这个事我想很容易理解。

那么惶恐就是不安全感了。其实我想呢,刚才我们讲到,连习近平,不仅是贵为第一号人物,而且权力已经这样集中到他手里,还越集中不安全感越强呢。那么我想,在中国这样一个体制下,任何一个人的权利——这个利就是利益的利——这个rights都得不到保障。得不到保障,那当然就是这种情况下,可以看到,官越大,钱越多,那么就越有不安全感。你一个小科长的话,可能习近平不会盯上你的,对吧?那李强,我想习近平要盯一个人,就首先得盯李强。那习近平有这样一个生杀予夺的权力,当然李强就非常地……有强烈的不安全感。

那么我想,还有一个更具体的原因,就是李强作为国务院总理……我们知道在过去几十年当中,中国这个治理形成了一个分工。这个国务院总理本来是总理,什么东西都应该管的,但是自从1980年代以来,基本上这个总理就是主管经济了。那李强在这个经济上显然是负有全部的责任,但是他不拥有全部的权力。到底这个经济啊,应该是什么样的路向,应该怎么样搞?那么我想呢,他没有全部的权力来决定这个事情,但他又要承担全部的责任。那这里边我想在中国经济他在这个以前结束以后上台,那么在这个中国的经济已经开始出现……就经济节奏本身来讲,也过了这样一个高速增长的时期,那么也有各种各样结构性的矛盾。那么我想,就是“繁荣经济”本身这个责任,对他来讲应该会是惶恐的。

袁莉:

[00:17:30]

我就是看您那篇文章里面,您写了有一个细节就特别有意思。说他那个惶恐,举的例子是说,李强作为中国总理首次出访的时候,没有乘坐国家领导人惯用的专机,而是乘坐包机前往德国和法国,让习近平成为唯一乘坐专机出行的中国领导人。我觉得这个简直是太好玩了,太巧、太微妙了,我们根本都不会……我是不会注意这样子的细节的。

吴国光:

[00:17:57]

我觉得就是,有一个事情不知道是真是假,就是说李强在候任总理,马上要当总理的时候,到国务院什么机关视察,好像在那儿讲,不要说我不懂经济,我懂政治。那这个就是中国的、中共的政治了。那你看蔡奇站在那个习近平面前,那么高的个子,双手捂在腹前,微微弯着腰的样子,(袁莉:毕恭毕敬。)毕恭毕敬,唯恐不能显出自己的这样一个卑微来。

实际上可以讲,那李强他为什么要惶恐呢?就是你这个全部的权力来源于习近平,既不来源于你的政绩,更不来源于民众的选票,甚至不来源于你个人的能力,那么你对这个习近平的个人人身依附关系已经到了无以复加的地步了。那么你就是刚才讲的,就是都是奴才啊,都是奴才。

那么这样的话就是说……那你想想,在一个健康的社会里,你比如说咱不讲别的,就说现在台湾都在选举嘛,是吧?赖清德选了萧美琴做副总统候选人,这样一个搭档。那么很难想像萧美琴因此就会对赖清德就是说,哎呀,真是感恩戴德,毕恭毕敬,恨不得磕头下跪、谢主隆恩。那为什么不会这样的呢?因为就是说,第一就是说萧美琴有她的能力,从过去的选举到她驻美的这样一个表现。第二个就是说,那么他选择萧美琴是因为萧美琴能帮他拉选票,争得妇女票,争得青年票,争得国际支持。所以你选我是我应该的,我能帮你。这就是一个健康的政治,一个正常的政治。

那这就是政治了,如果是一个社会呢?也是。你在一个健康的社会里,无论你得到一个什么东西,你都觉得说这是我自己努力得来的,我不需要、不必要向任何人感恩戴德。那么在中国,你甚至就是说老百姓挣口饭吃,还要说感谢党和政府,这已经是完全颠倒了一个权力关系了。那当你进入这个权力体系以后,那习近平可能就讲:你李强凭什么?没有我习近平,你什么都不是。

当年邓小平据说也说过。八九的时候,当赵紫阳表示和邓小平不同的意见,邓家的人就说:赵紫阳胆敢这样,没有我们家老爷子,他算什么东西啊?这就是说,这个体制就是这么一个奴才和奴隶主的人身依附关系了。那么还有,你开始讲到李克强。我想现在李强看到李克强这个事情就更惶恐了,一定。对吧?

袁莉:

[00:20:39]

我觉得李克强这个事情虽然我们没法证实,但是我觉得中共内部高层这些人肯定都非常的震惊。

吴国光:

[00:20:47]

是。我的一个判断就是说,可能李克强这个事情以后啊,中共整个体系的官员们,他们的不安全感应该是达到了文化大革命以来的最高点了。

袁莉:

[00:20:59]

您在文章里面说,蔡奇是在现任常委中的权力比任何的同僚都大,和李强大致相当,仅次于习近平。这个话怎么说呢,体现在哪些方面?那他不是应该更加地惶恐吗?如果他比李强的权力还要大。

吴国光:

[00:21:17]

蔡奇肯定是很惶恐。就我们刚才已经讲了,他啊,每个公共场合出现,这又是弯腰,又耷拉肩膀,双手这个那个样子,非常生动地来表现他对习近平的尊崇,是随时随地处在这个惶恐之中。那么他的这个权力呢……当然他作为政治局常委的第五号人物,又是中央书记处的第一号人物,那么还兼任中央办公厅主任,本身这个安排已经很不寻常。在中共这么长的历史上,以政治局常委的身份兼任中共中央办公厅主任的只有一个先例,就是汪东兴。那汪东兴还不是在毛泽东时代作为常委兼办公厅主任,而是在毛之后,他抓了这个毛的太太江青,为华国锋掌权立下了功劳,才在1977年和1978年,当了这么大约不到两年的政治局常委兼办公厅主任。

那么还不只这样呢。蔡奇的权力还有一条呢,就是你可以看到他同时是中共中央深化改革委员会(深改委)和中共中央国家安全委员会(国安委)这两个委员会的副主任。那么这个当然就是说,现在的政治局常委这七个人当中,习近平当然是所有各种委员会的主任了,这个是不用讲。那么第二个就是说,在深改委和国安委这两个最重要的委之中呢,同时当副主任的就是李强。那么第三号人物赵乐际只是国安委的副主任,在深委没有职务;第四号人物王沪宁只是深改委的副主任,在国安委没有职务。那么然后接下来第五号人物蔡奇,也是同时是深改委和国安委的副主任。

那么你再纵向比一下呢?蔡奇的前任王沪宁就是书记处第一号人物,他当时在任的时候,当然没有兼办公厅主任就不说了,那他也只是深改委副主任,没有同时兼国安委副主任。所以这样比来比去,看得出来,蔡奇在现在这样一个领导层当中,他的权力确实超乎寻常的大。

那么为什么会这个样子?当然,习近平可能对蔡奇个人有什么信任,这个我们都能从这些东西来猜测。但是我想,只讲这些东西,就是说谁做什么官啊,这个权力架构是什么样的,意思不大。那么我想我们分析中共权力政治的时候呢,我觉得是千万不要陷入到这个中共的这些套套当中去。

我个人对过去三十多年来,海外包括西方国际上对中共的精英政治的研究,一个非常主要的批评,就是他们很容易陷入这个套套,然后津津乐道地说,这个谁做什么官,这个谁怎么怎么回事,对吧?所以中国的这个网民也就讥讽这个东西叫“听床”,等等这些东西,说得都很难听了。

但是我们为什么要讨论这个东西呢?我觉得呢,就是要透过这些现象去看这个中共制度,它在这个制度的运作上有什么样一个新的变化,那代表着一个什么样的走向?政策可能有什么样的后果?如果你只去看政策,政策很多东西是冠冕堂皇的,说得非常好听;如果从这个人事的变化,权力的再分配当中,去看中共的制度的动向呢,这个就更加可靠一些。

因为对中共来讲,这权力是它的命根子。那么权力是体现在一个一个的他们这些官员身上的。那么从这个角度来看,看蔡奇的这样一个权力的扩大呢,我想,第一就是说,它鲜明无误地表示着在习近平这样一个体制下,中共“党来领导一切”的这样一个特点呢,是非常的明显了。当然中共一直都是党来领导一切,但是呢,党内总是有各种各样的分工。比如说国务院,它在经济中可能几十年来都权力非常大。那么现在你可以看到,为什么作为一个党权的实际执掌者——也不叫实际执掌者——就是日常运行者吧,蔡奇,中央书记处的一把手,他为什么要加入到深改委里去?那么连整个经济改革也需要他来作为一个重要的领导人物?这就是新极权主义的这样一个特点了,就是说整个政治权力,掌控一切。

那么第二个,就是说讲到这个领导的层面。你看在习近平体制下,你刚才讲到李强这个事情。在习近平体制下没有老二,只有老大。老大以下大家都是孙子,就是大孙子、小孙子而已了。

那么这个权力架构呢,我觉得就是和毛在文革时期的权力架构比较相像。开始的时候,毛为了把文革发动起来,搞了一个林彪做第二把手,非常突出。但是很快林彪实际上就不行了,林彪自己也觉得有问题了,最后跑掉,最后死掉。那这个所谓“一人之下,万人之上”呢,在中间的人没有了,一人之下就是万人。那么这是一个最典型的,一人高度集权的这样一个权力架构。

那么第三个呢,当然就是在政策上表现出来。就是整个习近平这个体制呢,在第三任期开始就明确地把安全这方面的考量和经济这方面的考量并列起来了。当然过去我们从文本的分析啊,从中共不断地各种各样的宣传当中,已经看到这一点了。但是呢,在权力架构当中体现出这一点,这是说明中共在运作当中真正在乎这个东西。有的东西它讲得很多,你比如说“依法治国”,讲了几十年了,但我们没有看到任何在权力架构上体现这个东西,是吧?那么当它在权力架构中都有体现了,你就知道这个不仅仅是说一说了。

袁莉:

[00:27:31]

这次最近印象比较深刻的,就是习近平来旧金山和拜登见面的时候,当时就是那个小范围的见面,拜登那边带的就是布林肯和苏利文,国务卿和这个国家安全顾问;习近平这边就带的是王毅和蔡奇。

吴国光:

[00:27:47]

蔡奇,现在你看习近平各种各样的访问,包括在国内的旅行,包括出国的访问,蔡奇都是第一跟班了。这个有意思。

袁莉:

[00:28:00]

太有意思了。您刚才就谈到了李强和蔡奇之间有一定的这种张力和竞争,就是也表现了这个经济发展和国家安全这两个目标之间的冲突。您在那个文章里面也谈了很多这个。那想问一下,就说二十大之后,中共开始从经济建设为中心过渡到经济发展和国家安全双中心,他们为什么要同时制定两个如此有内在矛盾的目标呢?

吴国光:

[00:28:27]

这个问题我觉得很好啊。就是说你讲它两个目标是有内在矛盾的,但是这个我觉得对习来说,对中共来说,可能他不觉得这个东西是内在矛盾——我们这么猜测一下,他肯定和我们看法不一样。

那我们知道习近平讲过:经济发展了,如果我们中共垮了,我们共产党的政权丢了,那么这个经济发展还有什么用?那么显然就是对他来讲呢,就是说经济发展显然要服从于中共掌权这个大目标。那么中共安全这个下边讲的就是中共掌权了。

其实他讲这个话呢,让我想起文化大革命当中,这个毛的夫人江青,还有毛的最重要的理论助手张春桥,他们当初就有个理论,叫做“卫星上天,红旗落地”。他就是批判这个,说你这个技术上去了,但是呢,政治上这个垮了,我们共产党就是失去了政权。所以这个东西呢,对他们来讲是非常可怕的,非常可怕的。这个也是他们当时提出来说,“宁要社会主义的草,不要资本主义的苗”,这个就是说,只要是跟着共产党,那你吃草也是好的了;那你走向资本主义,你就是吃粮食,那你都变成猪了,也不是社会主义新人了。

实际上我觉得习近平今天这个话讲,经济发展了,如果中共垮了,经济发展那还有什么用啊?那这个话呢,我觉得比江青、张春桥他们讲的呢,应该说还直接、还露骨。应该说呢,也更鲜明地表现了中共作为一个执政集团,它这样一个极端的自私,把它这个小集团的利益(视为)远远高于整个国民的利益。

其实我觉得中共自始至终就是一个目标。这个目标就是尽可能长久,甚至永远地垄断这个政权、垄断权力,它就是这么一个目标。那么1970年代末、1980年代开始要发展经济,也是因为在毛的整个年代,经济进入灾难性的情况。那么共产党这个领导层当时感觉着如果不改善经济发展的话呢,那么一个是中国的老百姓不再支持这个政权;另外一个当然就是面临来自国际上的威胁的话呢,这个政权也没有力量。所以当时这个发展经济,也是为了巩固加强中共的政权。我觉得在这一点上呢,习近平也没有背离整个中国共产党的这一套的想法。

我觉得就是前几十年,习近平上台之前的那一段时间,那么经济发展得不错。这个我想也不要就误以为说,中共这个政权真的就以国民利益作为最重要的东西。实际上呢,你看它在政治上的箝制,还是不断地在那里强化。但是呢,由于那时候中共国力,整个中国的经济力量不够,特别是1980年代末1990年代初,世界共产主义垮台这个大背景,就使得邓小平不得不提出一个“韬光养晦”。韬光养晦是干什么呢?就是说我现在没这本事,我要埋头发展经济,等我壮大了以后再说了。这个“晦”字就是说现在我很晦气嘛。那么晦气的时候我就不要乱说乱动,不要乱搞,那么我就尽量地争取别人来支持帮助,和美国搞啊,得到经济的帮助,得到科技等这样一些东西。

这个以经济发展为中心,从1970年代末提出来,那1989年到1990年、1991年(这几年),为什么不以经济发展为中心呢?那也是邓小平主导的啊。那就是因为他感觉到,我的政权受到威胁了。每当他感觉到政权受到威胁,他马上就不再以经济发展为中心,就可能要以赤裸裸的枪杆子来保住这个政权。

而习近平呢,当然对这个情况,现在来看啊,有一个明显的误判。他以为就是说中国的这个经济力量已经到了一个相当的程度,那么不仅可以和美国叫板,也可以不再依赖市场的因素,在国内,共产党就有足够的这样一个物质力量和经济力量来维持他的政权,来为所欲为了。那么我觉得是在这样一个背景下,他觉得说我现在经济力量发展到一定程度,那么经济力量要服务于我的中共政权、垄断政权这样一个目标了。

那么过去呢,以市场化、全球化这个途径来发展经济,这是一个双刃剑,对中共来讲。有利的东西过去充分利用了,但现在呢,这些不利的东西,比如说资本的发展壮大,民营企业特别是民营资本的发展壮大,民间社会的不断活跃,多元的这样一个走向,西方这些民主国家啊,他们通过技术革命(取得的)成果也好啊,各种各样的国际关联也好,对中国这样一个文化的各种各样的观念上的渗透。那么这些在习近平看来,都是威胁中共长远执政的。所以呢,他就把国家安全这个东西提出来了。

袁莉:

[00:33:57]

我能问您一下,就说因为西方他们这边对中国的理解就是说,实际上中国共产党和中国人民有一个默认的社会契约,就是你来发展经济,我们不管政治,我们也不谈论政治,这是差不多1989年以后(达成)的。那现在呢,就是美国人他们就会问这个问题,就是说你这个社会契约没有了,你现在不把经济发展作为你最重要的一个侧重点,而是把国家安全(提上来了),那现在中国的经济又这么差,那是不是就说共产党这个社会契约给他习近平打破了,那接下来中共的合法性它从哪里来呢?

吴国光:

[00:34:37]

我想,就是实际上1990年代以来,刚才你讲的西方人讲的中国实际上存在的社会契约,实际上是在枪杆子下签订的,是吧?那如果没有1989年这个镇压,你看1980年代,那中国人既要饭吃,也要说话。其实邓小平当时也是说,你不要讲话,你就好好发展经济就完了嘛。他也不断地就是反精神污染、反自由化,不断地来搞。但是,因为枪杆子没有顶在中国老百姓头上啊,那么老百姓就是有这个要求,不断地有这个要求,那最后一直发展到1989年这个样子。所以这个契约呢,是一个枪下之约。这个是大家没有别的选择了。

那么这样一个强力维稳,你如果是不去好好发财,你在这儿讨论政治,马上就会面临着牢狱之灾。那么我想这种契约呢,单纯从法律意义上来讲,有人拿枪指着你的头,让你签一个协议,这个协议是不能成立的,显然是不能成立。那反过来讲呢,就是说这个契约是共产党强加给中国民众的,因此它也可以想拿走就拿走。本来就不是你的选择,是你无奈的选择;那么现在它要拿走,也是你无奈的选择。

那么实际上中共政权,我想也许在1950年代,还有它相当的一个合法性。它讲的那些历史功绩也好,中国的统一、中国的独立也好,那不管怎么样,在历史的这样一个脉络当中,当时的这个中国民众,基本上还是说,有这么一个新政权还不错。但是我想呢,可能也不过就是七八年以后,七年、八年、九年,不到十年,中共政权就不断地把这种合法性自行给它破坏掉了。

因为实际上当我们讲合法性的时候,最根本的问题,在现代社会一定要有一个形式的合法性。你没有形式,你就说你实际上是认我的,你怎么知道我认你?你说这是一个沉默的社会契约,就是说我就是默认了,我没签字,我也没答应,那我就没有反抗。我也是在党代会那本书讨论过这个。我说这个是最低程度的一个合法性。你的合法性非常低,人家没起来反抗你,你觉得就是说,好,你们都认我了。但是人家之所以没反抗,是因为反抗的成本很高。

所以我觉得,这个中共政权的这个合法性,即使是在经济繁荣的前几十年,这个所谓绩效合法性的说法,在权力来源这个问题上也是不能成立的。为什么不能成立呢?合法性讲的是,为什么是你来执掌权力;绩效性讲的是,我执掌权力执掌得很好啊。这完全是两码事。我如果上台去执掌权力,可能执掌得比你还好呢。为什么是你坐在这个地方来执掌这个权力?你会说,我执掌权力执掌得很好,所以是我坐在这儿这执掌权力。这个完全是颠倒因果,把这前后都颠倒了嘛。

我觉着就是说,整个中共政权可以讲,从1950年代末期以来,长期处于一个合法性的危机之中。那么也可以用个温和的词,就是我用的这个“合法性赤字”。它从根子上就是一个合法性赤字,因为没有人说我选择了你这个政权,在这个政权内部,也没有人说我选择了你这个领导人。那些投票也好……党代会投票,我们都知道那个东西,有各种各样的方式逼着你投这个票嘛。

所以我觉得,这个东西呢,就是习近平其实是看清了这个东西。既然你有绩效合法性,你现在把经济发展上去了,你担心什么?显然你(也知道)绩效合法性是站不住脚的。就是说,这个经济一旦发展上去,他就会担心中国的老百姓还会要更多的东西,要相当的公民权利,等等这样一些东西,他就感觉到对我这个政权形成威胁了。当然了,他为什么没有完全就讲不再以经济发展为中心了呢?我觉得这里面,当然也有一些考量吧。一个就是讲出来马上就冲击经济发展嘛,他当然也不愿意看到这个东西。但是实际上现在也冲击经济发展了。你看最近连国安部都出来。

袁莉:

[00:39:08]

国安部,太活跃了,简直啥都要发言,但是看的大家胆战心惊啊。

吴国光:

[00:39:12]

我觉得这个事特别讽刺。讽刺在哪里呢?就是国安部出来批评说——有人宣扬经济和安全并重这个看法,说我们现在是经济和安全并重——它就出来批这个看法,说我们不是这样子,实际上经济还是中心的。那你这个动作本身就说明你国安部对这个事情解释权最大。为什么不是国务院解释权最大,为什么不是其他院,为什么不是民营企业对这个解释权更大?你国安部本身来解释说安全不重要,这个完全是自己打自己耳光啊。

袁莉:

[00:39:43]

对啊,它的存在感现在太强了,就经常要出来,什么什么事情都要发个言。就是真的,它不知道外界是怎么看他们发言的。

吴国光:

[00:39:52]

实际上我感觉就是说,自从1989年以来,中共的箝制部门在中共整个治理当中,它的话语权是越来越大。那么现在呢,也是到了习近平的第三任期,那么就干脆不要什么面纱了,就直接开始把它在治理当中的整个权力就全面地显现出来了。

袁莉:

[00:40:15]

彻底从幕后走向了前台,就是这种感觉。

吴国光:

[00:40:19]

过去讲箝制,这个系统治国、特务治国,那么现在这个完全就是特务治国、间谍治国了,觉得什么都是他们讲的话是最权威的了。

袁莉:

[00:40:30]

就是他们也不知道,一边在这个两会以后——我们下面就说经济,我就插一句话——一边说让大家要发展经济,然后希望外资来投资;然后一边又发了这个新版的《反间谍法》。他们就完全不懂,就是外界会怎么看他们发的这些各种各样的法规文件。

那我们现在说一下,就是两会以后,中共对民营经济口头上释放了很多的积极信号,但是呢,经济整体仍然处于通缩状态。近日,评级机构穆迪更是下调了中国评级展望,从“稳定”降至“负面”。我想问一下,中共还有可能重新说服民营企业和消费者重拾信心吗?就是除了出台各种政策,他们最需要做的是什么呢?

吴国光:

[00:41:18]

这个当然我就是……特别是最后这个问题啊,首先我回答不了,其次我如果能回答了,我也不愿意说。

袁莉:

[00:41:29]

那我差不多知道您要想说啥了。

吴国光:

[00:41:32]

当然我可以就是说,没有任何建言。实际上如果有的话,我想很多人想过,实际上是有一些做法的。比如说有人跟我讲说,那公开承认这个私有财产应该得到保护啊。我说,我不认为它说了这个东西就能够拉抬中国的经济发展。你(保护)私有财产写入宪法,那又怎么样呢?有人会相信这个宪法吗?这宪法起过作用吗?这宪法值得相信吗?那秦刚拿着个宪法出来,好多网民就搞笑说,你不拿着宪法可能还没事,你拿着宪法这不是,你也想干什么啊?难道宪法大于习近平吗?其实你跟它讲,它也做不到,它做了也还是没用。

很多人说,那习近平下台啊。对,给习近平提个建议说,你下台就可以了,中国经济(的问题)就解决了。但是问题就是说,我觉得,中国整个政治体制的死结就在这个地方。就是说所有人都觉得这个人不好,但是呢,谁也没办法,没办法。

毛泽东晚年其实也到了这个程度。当时好像还很多人觉得,他还是很有威信呀。但是你去看看1976年的四五运动。当年我在北京参加政治体制改革研讨的时候,我记得当时胡启立就说了一句话,他说我们这个制度啊,有个大问题。他说当时叶帅叶剑英,就告诉胡启立他们这些年轻的中共领导人,他说,毛主席晚年,大家都不满意,但是连会都开不了。我们哪怕一起开个会,讨论讨论,提点意见,改变改变毛的这样一些……给毛进点言,连这个都做不到。

今天呢,我觉得也是完全这个样子。这个体制呢,从来都是这个样子。这个也就是,当我们讲体制问题的时候,当我们讲中国需要权利——利益的利啦,rights啦——需要自由,需要民主,需要法治的时候,很多人说这些大词,能解决中国什么问题?这些东西呢,都是和这个体制、这些运作密切相关的。

你很难想象,就是说一个独夫民贼,他能够人人都不喜欢,人人都骂,但他照样能够不仅权力掌握得稳稳的。那么你去看中国表面的社会舆论,还都是把他吹得不得了,如何如何这样一个伟大英明。现在已经发展到全世界,普京也要出来赞扬他是世界上伟大领袖。越南共产党总书记这次——我不知道,我是看中文报道,不知道是真说了假说了——阮富仲也出来讲啊,这个习是世界上伟大的政治家,等等这些东西。

那么我觉得就是说,谁都知道这是一个最简单的办法,那这个办法恰恰也是最没有操作性的。谁能来让他下台呢?这个我觉得在中国共产党内部啊,如果说二十大以前还有人抱着这个幻想,习下李上也好,等等也好,现在习下李上不仅没有实现,李都已经去世了。

所以我觉得就是说,当大家认为这是一个最简单、最容易的选择,但是这恰恰是这个体制最不会做到的一个东西。再一个说呢,这绝对不是这一个人的问题啊。那么你这个体制最大的问题就是说,不要说你反映民心了,你连你党心都反映不了啊。你这个体制内的干部都不喜欢他,你也没有办法啊。所以我想呢,根本的问题就是说,在前一段时间吧,有一个香港的当过政协委员的,他不是写了……

袁莉:

[00:45:15]

刘梦熊。

吴国光:

[00:45:15]

刘梦熊,他写了一篇文章,就说经济的症结在政治。这个话说得是对的,但是他开的药方,显然我一看,我说这个药方是成问题的。他就说,希望共产党继续进行政治改革呀,要进行政治改革呀。现在大家所有人都看到病了,其实谁都知道药方。但是呢,这个药呢,第一也抓不了,你抓了这个药,谁给它捏着鼻子也灌不下去。

我觉得呢,这其实恰恰应该是一个契机,让我们大家作为中国人来好好地思考一下,难道我们中国这14亿人——那习近平就算是一个中等智商吧,至少有7亿人要比他聪明,这7亿人反对他,那7亿人也不支持他,都没办法给他搞下去?我觉得这是当我们说政治体制、政治制度的时候,这个东西就是,到底这个权力是从哪里来的?他掌握了枪杆子。他为什么能够掌握枪杆子?这一系列的问题呢,我觉得现在应该从对中国经济的失去信心开始,要好好地想一想。无论是过去经济繁荣的时候,还是今天经济持续下滑的时候,那是不是有一个根本的问题大家就没有想透?以为就是一时的经济繁荣,大家过上这日子,这个东西就可以持续下去,这个体制就可以持续下去。

我觉得呢,就是我作为一个研究政治学的人呢,我倒是更愿意讲,应该想这个问题。应该想到这么简单的一个事情,就是一个人的权利问题,那这恰恰就是这个体制最核心的问题。

袁莉:

[00:46:51]

但是中共内部就是最高层,刚才我们都说过,都已经没有什么人能给习近平提出什么建议啊。那普通的老百姓就是看到了这一点,又能怎么样呢?就说这个也是,大家都是,很多人就是有这种政治抑郁或者是这种无力感,我们去年也讨论过这个,就是,又能怎么样?很多人就会说,so what?

吴国光:

[00:47:14]

这种就是说,尤其是我们身在海外啊,有些话说了以后呢,别人就说啊,你这是鼓动别人去这个冒险啊,送命啊。

袁莉:

[00:47:25]

吃人血馒头。

吴国光:

[00:47:26]

吃人血馒头啊,其实这个馒头我们不会吃的。但是我就讲,你设想在美国这样一个社会,如果这个领导人是大家都不喜欢的,那么如果通过这个体制内的框架不能解决的话……那当然美国有这个框架,可以弹劾总统,各种各样的法律程序都有的,还有舆论等等。在这样一个社会里,你影响政治,影响决策,它有各种各样的方式。当然还有选票。当然,选票可能分量越来越轻,这是一个问题。那么不同的政党之间有竞争,你去支持不同的政党。还有非常重要的就是舆论了,这个媒体。还有当然就是社会抗议。其实你看在美国这个社会,那不要说总统了,哪怕你是一个大学校长,Ta讲的话大家不喜欢,然后舆论马上就起来,那抗议也马上就起来。

所以这个我想在中国呢,我倒不是讲你一定要上街。那别人如果很多人上街了,你去……我觉得如果你同意这个很好,那为什么不参加呢?表达了你的想法,你为什么不支持呢?那么还有各种各样的。我觉得可能,比如说体制内的这样一些人,现在听说好像“躺平”的情况也很严重了。这个表达不满,你把你的不满表达出来,尽量用你认为可能安全的方式把它表达出来。我觉得当所有的人都在表达自己不满的时候,哪怕这个方式是最低限度的一个方式,最低限度的一个表达,我觉得也会形成一种力量。

实际上你刚才这个问题呢,我过去用一个词(描述过),叫做中国的窄门。这是圣经的一个词。圣经里讲,你们要通过那窄门。圣经是讲你通过那座窄门上天堂了,那中国这个窄门就是政治的一个变革。这个变革,过去有时候打一个比方了,或者有点带着半开玩笑的意思,就是说那中国比较穷的时候,咱们还比较苗条了,那身量过窄门相对还容易一点;现在这么肥,过窄门就更难了。(袁莉:哦,很形象。)

其实呢,这个也有含义。就是大家都觉得经济很好,就不用再过这个窄门了,好像就是说没必要过这个窄门了。我觉得呢,过去的二三十年,就习近平之前的这二三十年呢,经济繁荣固然给中国带来了很多好的东西,但是呢,这个误解我觉得也是非常严重的,就好像那样就可以了。我觉得现在呢,把这问题暴露出来了。暴露出来就是说,如果我们大家能够重新再聚焦思考一下,就是中国可能面临的最主要的挑战,不是我们的经济发展。

我老讲中国历史上有很多很多轮都经济高度繁荣过了。可能这个不要讲清末以前,一直在全世界都是远远超过其他经济体的第一大经济体,那就讲清末以来,已经有几轮的这样一个经济发展。1930年代经济发展到相当高的一个高度,是吧?但是呢,最后都是因为政治原因,财富也没有积累下来,那么民众在接下来的这样一个社会灾难当中,得到非常大的、严重的不好的后果。所以就是一而再,再而三。一个人吃一次亏也就罢了,吃两次亏还可以理解,吃三次亏是同样的,这东西就有点不可理喻了。那我们整一个民族,我也不是谴责这民族哪一个人,特别是要谴责的话,是谴责我们这些读书人、知识分子,在中国历来就是要以天下为己任。你说我们都干嘛去了?干嘛去了,逃亡到海外了。还说我们吃人血馒头呢,你让我回去啊,回去不要抓我,是吧?那当然我就回去了,我可以回去在中国讲这些东西啊。

所以我讲这个,我们只是以我们的方式来尽这个努力。我不是要所有人都像我这样来尽这种努力,你可以尽别的努力,你能尽的努力是我做不到的。那么我能做的事情……你在中国不能像我这么讲话,我完全理解,但是你在中国可以做点别的事情。你说一定让我给你出主意。很早以前我给人出主意,我就说,每个人能不能把自己家里人教育好?如果你作为一个白纸运动的参与者,作为一个青年人,你和你的父母对今天中国的将来发展看法不一样,你能不能说服你的父母,让Ta和你的看法一样,是吧?这就是最简单的一个。你身边的同学,我们看到无数中国的微信同学群在那吵架。那你都一起上学的,一样的经历,为什么你今天对中国的政治经济是这样一个看法,而你的同学不是这样一个看法?你除了骂Ta以外,你没有办法能够说服Ta吗?做这样的事情总是可以的吧?

袁莉:

[00:52:33]

我再问最后一个问题吧,也是很多人都比较关心的,我也不知道您有没有答案。大家就是在想,就是刚才你也说了,中国就是每一轮其实最后都是政治问题,就是经济发展得再好,最后这个政治问题解决不好,还是老百姓来承担这个后果。最近很多中国人都跑来跟我说,经济如果是这样子疲软下去,会怎么样?是会崩呢,还是会慢慢地像日本一样,很多年都是增长缓慢或者没有增长?就是这样下去……中国可能的政治后果是什么呢?

吴国光:

[00:53:17]

我想如果要做一个国际类比的话呢,日本肯定不是一个恰当的例子。因为我刚刚从日本回来没几天,在那儿待了三个星期。

袁莉:

[00:53:27]

日本多好啊。

吴国光:

[00:53:29]

日本就是说,当然不仅就是说日本人做事情非常地认真、用心,东西做得精致。那么就是只讲经济面,几十年不涨工资,几十年不涨物价,我觉得这个本身倒真是符合中国人讲的“岁月静好”了。

这个我觉得中国呢是不可能……怎么讲呢,因为日本在这之前它已经有长期的经济发展,而且这经济发展呢,是和它的这样一个政治的制度,社会的文化,有很好的一个匹配。你比如说,在日本的公司里边,那你失业的可能性就非常的低。那么实际上呢,好像表面上看,可能有的公司它的效率、竞争力可能没那么强,但是这企业等于分担了整个社会的福利的责任等等,那有一系列的、各种各样的安排。

所以我觉得日本呢,它没有发生一个经济灾难。只是它的经济过了这样一个高速经济增长期之后,那么进入一个长期平稳的经济阶段。我不觉得这个阶段比高速经济增长阶段差,其实我觉得可能对人们的生活来讲,可能这种阶段更理想。就是一个经济体发展到相当的繁荣了,不要再去追求高速增长,而是非常平静的一种增长。大家都没有很高的这样一个欲望,但是日常的生活都过得很好,我觉得这使人类心境也更平和,大家有更多的这样一个用心,用到超越物质之外的一些东西上去。我觉得这是比较理想的一种人类生活。

那中国显然呢,就是说还没有达到这么一个情况。(袁莉:远远不是。)远远还没有达到。也许中国今天已经积累的财富,如果能够做相当平均的这样一个分配,也许中国社会呢,能够接近于这种状况。

但是问题呢,也就是在中国的经济繁荣期,实际上那个政治后果也已经很严重了:腐败、贫富分化、环境污染、社会治安恶化、道德水准下降等等。这些东西呢,按道理都不应该是和经济高速发展一起出现的。就像日本经济高速发展期间,除了一段时间出现严重的污染以外,没有出现这么严重的这类现象。比如说,首先就是整个社会的道德水平没有急剧下降。中国古人也讲,你日子过得好了,你的道德感应该提高、道德水平应该提高啊,是吧?那个政治后果是谁来承担呢?就是中国的这个老百姓来承担。那么为什么总是老百姓来承担呢?那下一步经济出现了灾难还是老百姓来承担?那为什么总是老百姓来承担呢?

这还是刚才讲的,这是一个政治问题。因为政治其中有一个经典定义叫“who gets what”,就是“什么人得到什么东西”。这个东西这就是政治的中心问题。那一般来讲,大家讲的who gets what,是在说得到的好处。那实际上呢,cost的分配、代价的分配也是who gets what。有了灾难,为什么是你(承受)?新疆克拉玛依大火,灾难出现了,为什么是领导先走而不是学生先走?这不就是权力,这不就是政治,这不就是谁得到灾难的后果吗?这个后果完全是权力来安排的。它如果是一个丛林政治,没有这样一个政治权力,可能就身强力壮的人逃掉了。那么很多当官的不一定身强力壮,吃得大腹便便,给你跑都跑不动的。那个当然是一个不好的状态了。

所以这是人类不愿意要丛林政治,希望有政治秩序(的原因)。那有了政治秩序,你不保护弱小,只保护自己的权力者。我觉得其实中国所有的社会现象、经济现象,万变不离其宗,都是这个东西。现在当经济越来越疲软、经济前景越来越不看好这样一个情况下,我觉得大家与其普遍地去担忧经济问题,不如就是说多去想一想,经济背后的这样一个权力机制。这个问题想通了以后呢,经济问题可能也就迎刃而解了。

就是我讲的这个所有人去想一想,还不光是我们这些,比如说身在海外、有言论自由的人,也不光是在中国那些承担经济下滑后果的、作为韭菜的这些老百姓——因为他们想了以后,想明白了可能更痛苦。那我是讲,包括中共的官员,包括中国的这样一个官商精英阶层。

再比如说,回到刚才蔡奇和李强这个东西,我讲的就是,你看蔡奇和李强这两个奴才,习近平对你们两个人谁都信任,也谁都不信任,还得让你们两个人互相监视、互相制约。如果再进一步讲的话,你看这权力架构,李强你在国务院,下边第二把手是丁薛祥,第三把手是何立峰。这两个人都不是李强的人,还有这两个人在后边再盯着李强呢。那你蔡奇权力很大了,那你在这个安全系统——那不讲党务了——安全系统你那边还有陈文清、陈一新、王小洪,他们是听你的还是听习近平的?他们当然听习近平的。

我讲这个的意思就是呢,你不要以为你已经坐到了习近平之下最高最高的人物了,你以为你就不会再承担什么后果了吗?当然了,经济的后果可能不会直接地落到你的头上来。但是经济的后果带来社会的一个不安定,经济的后果带来一个政治的责任,需要有人承担。那一个老百姓是承担不了这个责任的。习近平要找一个承担者的话,首先就是你们这些人。在这样一个常态下,习近平都让你们人盯人,我说一句话,就是枫桥经验已经搬进了中南海。这条经验就是让老百姓互相盯着嘛,中南海里也是,习近平之下,你们互相都给我盯着。

所以你最后这个后果呢,实际上就是你不要以为你是赵家人。习近平上台以来,赵家人已经被整得也七零八落的了吧?所以呢,这个体制是一个互害的体制,谁都会被他害。你不要以为你一时得意,你就觉得说,哎呀,这个体制很好啊,我因为这个体制得到了官,我发了财。你要知道,你在这个体制下得到权力和得到财富,实际上是害了很多别的人的。那因此,别人在得到权力和得到财富以后,随时可能害你。习近平得到权力,不就害你这些白手套企业家了吗?

所以这个中国的精英首先要意识到,经济下滑不仅对你的财富带来这样一个损害,不仅是这个财富下滑带来的社会政治后果会对你的官运会带来一些不可测的因素。当经济繁荣的时候呢,可能这个危机被掩盖了,你还觉得说,我搭上这班车发了财就好了。但是这个体制随时都会转过头来把你打入地狱,你一点办法都没有。

这是我现在要讲说,如果要鼓动什么人,把他们的人血拿出来给我们蘸馒头吃的话,我首先是鼓动这些人。就是体制内的权力精英和财富精英,你们要看清这一点。我想这个呢,可能对解决中国未来的问题应该会起作用更大一些。

袁莉:

[01:00:53]

哎呀,那习近平更觉得不安全了。

吴国光:

[01:00:59]

这个不安全,不安全是他自己造成的,不是我们说的啊。

袁莉:

[01:01:03]

对对,是他自己,绝对是他自己,就是在他治下就是没有一个人是安全的,那他自己肯定也不安全。那我们请每一位嘉宾推荐三部书或者影视作品。

吴国光:

[01:01:17]

特别想推荐影视作品,但是我平时没有时间看电影、看电视,所以也都是看书了啊。推荐三本书吧。

第一本书呢,是一个老生常谈,就是马基雅维利《君主论》。马基雅维利这个《君主论》呢,我以前看中文这个译本的时候,也觉着没什么意思,很简单,好像。但是后来读英文呢,感受深了很多。我刚进普林斯顿大学政治系的这个博士项目的时候呢,系主任出来和几个教授给我们新的博士生开一个迎新会。这个系主任啊,拿了大约十一二本书到这个迎新会上。然后呢,一看这十一二本书是什么?一看,全都是《君主论》,就是不同版本的《君主论》。他说,你看我有这么多版本的《君主论》。为什么呢?因为这是我们政治学的鼻祖。

那么西方政治学呢,其实非常重要的一点就在于它以现实主义的这样一个语态来分析权力,来分析人性。那么《君主论》的贡献呢,就在于它不是成为一个大家想望的某种道德的这样一个标准来思考政治和讨论政治,而是从这个人性的恶,掌权者对权力的这样一种欲望,这些东西来讨论政治。那么因为我们今天讨论的这个东西啊,就是习近平他们这些权力的东西,所以我觉得,如果大家读过呢,还是再读一下,再想一下。

第二本书说的是一个,应该是大约十来年以前出版的吧,这是本英文书,不知道有没有中文版。英文名字是The Dictator’s Handbook: Why Bad Behavior is Almost Always Good Politics。

袁莉:

[01:03:01]

有,中文有。《独裁者手册:为什么坏行为几乎总是好政治》,当时在中国非常地流行。

吴国光:

[01:03:07]

是吧?那挺好。它这个副题也很有意思,就是“为什么这个坏的行为几乎总是好的政治”。其实我对它这个副题呢,不太以为然。因为它这个所谓好的政治,这个politics就是搞权术这些个东西。但是这个书我想有点意思,就是说,你要对什么东西不满意呢,一般人往往就是说,哎呀,我讨厌这东西,我不愿意了解它。那么我们作为一个读书人也好,知识分子也好,学者也好呢,态度恰恰相反。我觉得说这东西怎么这么糟糕呀?那我要研究研究这个东西。那么我想它这个书呢,可能有助于大家去理解,就是为什么这些专制者是这样一个行为,他们为什么会这么做?我觉得有点意思,那有中文版就更好了。

第三本书呢,就更大众了,那就是金庸的《鹿鼎记》了。

袁莉:

[01:04:07]

有意思。

吴国光:

[01:04:09]

其实当年,应该是大约小四十年前吧,三十多年以前,我还在中国的时候,80年代,我是作为一个北大中文系毕业的人,那个年代是坚决不看武侠小说的。但是后来呢,进入社会了,有一帮朋友,他们就非常热心地看武侠小说。后来呢,我就被卷进去。我看的第一本武侠小说就是《鹿鼎记》,看了以后呢,第一个感悟就是说,我如果有一天要教中国政治这门课呢,可能导论这堂课,得先让同学来读一读这个《鹿鼎记》。

那么为什么呢?就是后来1989年我到美国以后,我就讲了“中国政治是流氓政治”这么一个课题。那韦小宝啊,当然是一个最典型的——用流氓这个词——就是无赖、流氓无赖。那么一个流氓无赖怎么能够一步一步地去成功?中国现在当政者的很多行为啊,有时候就会让我联想到,不一定是韦小宝这个人,联想到我在街头看见这个流氓无赖打架的时候,他们那样一些作为。

你比如说习近平吧,他这个人有一个特点,就是当他处于下风的时候呢,他基本上就是闷着头不吭气。如果你看到中国个很多的官位缺了,那么习近平呢,也不去把这个官位补上。我个人猜测,就是习近平这段时间有点处于下风。他知道就是说,这种时候如果提出,是不是任命一个省委书记啊?别人可能借机就把别的人安插进来了。但是他有会议的主导权,就讨论什么,不讨论什么,所以他就不讨论,他就不讨论。这时候人家可能骂他,人家可能整他,他呢就抱这个头蹲在地上被人家揍就是了。但是呢,他心里这时候想的:老子他妈的一旦起来把你们全打死。那这个韦小宝也是这样子的,对啊,而且他没有什么就是说道德底线。

中国成功的政治家啊,都是流氓无赖。从刘邦,到朱元璋,到毛泽东,这都是从中国历史上唯三的所谓从平民掌握到最高权力的人,那他们也就是流氓手段发展得最好的。所以呢,如果看了这个《鹿鼎记》,大家真的对中国政治开始有一些感受的话,我希望大家,那也许袁莉找个机会找一些人来谈谈这些体会,可能是有点意思。

袁莉:

[01:06:55]

好啊好啊,非常非常好,非常的有意思,我没想到您会推荐《鹿鼎记》。确实您这么一说我才觉得,我还从来没这么想过,谢谢。

吴国光:

[01:07:05]

好,谢谢袁莉,谢谢大家。

袁莉:

[01:07:06]

谢谢大家收听,我们下期再见。

——- end ——

大家好,我是袁莉。上海封城时,我和很多人一样陷入了政治抑郁。在深深的无力感中,我想做点什么,这就是不明白播客的来源。节目上线一年多来,我收到了很多很多的反馈,有听众说:我才知道我并不是唯一这样想的人。还有听众说:我才知道中国原来有这么多有勇气的人。在不明白播客中,我们听到了彼此。但是,每周做一期高质量的节目并不容易,需要一个团队的帮助和支持。现在我们开通了听众捐赠渠道,希望听众朋友们能一起来支持不明白播客。这些捐款将用于播客的制作和运营。欢迎听众朋友们到我们的show notes里点击支付链接,或者去我们网站bumingbai.net的捐赠页面。谢谢大家的支持,希望大家和我们一起走下去。

给《不明白播客》捐赠

为什么说中国是世界的边缘?

先知书店 先知书店店长荐书 2023-12-27 Poste

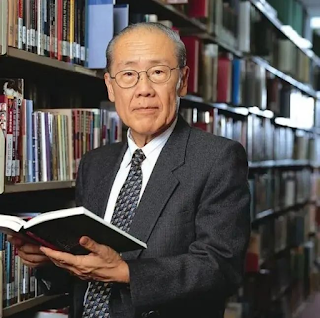

▲王赓武

◎从陆权到海权,让中华文明与世界碰撞