自古以来为亲人撰写传记性的文字一般难登大雅之堂,因为亲者往往难以客观公允。至少从司马迁以降,中国传统的人物传记往往关注 "为人",意即交代传主一生的行为、性情和信念。在复杂的现代生活当中,个人的一生被划分为 "公开" 和 "私密" 两方面。于是 "公开" 和 "私密" 信息的不对称使写出传主真实的 "为人" 不免陷入两难之境。亲人作传恐有失客观, 但外人作传又可能对传主非公开的一面缺乏足够的了解。作为传主之子不避嫌地整理出这篇文字,用意并不在于替代而是要弥补一些信息的缺失; 关于已经反复公开讨论过的事情这里不再赘述。为了尽量不失客观公允,作为一种简单的尝试,文章中不加评论地优先引用原始资料,包括书信、口述录音、视频内容和未发表的文字版鲍彤回忆(以下简称《鲍彤自述》)。

鲍彤身世

1928 年春夏之交,在记忆中已经不确定的某一天,在杭州西湖饭店, 我的祖父,上海益丰搪瓷厂的职员鲍佩人迎娶了我的祖母海宁人氏吴珩。婚后生育了六个孩子,父亲鲍彤排行第三,生于 1932 年 11 月 5 日。家中长辈称为 "三三"。

扬子江从青藏高原起步,到上海流入太平洋。终端那块土地,是我幼年的全部世界。我祖籍苏州, 出生在浙江海宁县硖石镇,童年因躲避日本飞机轰炸,随父母逃难到上海的法租界,在那里开蒙。(《鲍彤自述》)

1937 年秋天,北京发生"七七事变"。8 月13 号,日军轰炸上海市,随后也轰炸到硖石。上海到硖石经过杭州的铁路被炸,海宁也不安全。于是妈妈带着我,第一步是躲到乡下曹家圩。妈妈家的祖坟、我外祖父和舅父的佃户都在曹家圩。日军占领了上海和硖石,但是不经常去农村。偶尔日军出现,农民就立即报信说日本人来了,于是我们就躲到草垛子里头。(2018 年—2020 年录音整理的"鲍彤口述")

1937年的秋天去了,冬天很冷的时候爸爸从上海到曹家圩来过一次。春天, 他来信说要我们搬到上海去,于是全家在1938 年春夏之交搬到上海。 住在法租界贝勒路 337 号4 弄(贝勒路 Rue Amiral Bayle 后来改成黄陂南路),我们全家住20 平方米左右的两间"亭子间。"(2018 年—2020 年录音整理的"鲍彤口述") 1938 年秋天,我上了家附近的"民生小学"。对我来说,民生小学课程过于

浅显。从二年级下学期开始,妈妈决定将我转学到另一个离家近的"崇实小学"。"崇实小学"教学质量好,学生很多,比较拥挤。我在崇实小学一直念到六年级毕业。 然后接着念就在街对过的崇实中学。从 1943 年夏天到1946 年夏天,我的初中是在崇实中学上的。(2018 年—2020 年录音整理的"鲍彤口述")

1946 年夏,我初中毕业,要离开崇实中学,进入南洋中学。那个暑假,我们家空前热闹。我的二姊令华,不满三岁就随大舅父吴其昌到武汉去了;1944 年大舅父病故;现在二姊终于因抗战胜利而回家了。(《鲍彤自述》)

崇实中学校长沈西宾是上海南洋中学的毕业生,与母校南洋中学有约,每年将最好的初中毕业生保送到南洋中学上高中。1946 年的秋天,我被保送到南洋中学,直到1949 年 4 月毕业。(2018 年—2020 年录音整理的"鲍彤口述")

读书与修身

1942 年,上初中前的暑假,父亲教我读《孟子》,替我打开了一个人性的世界。孟夫子使我懂得,人,应该把别人当人;谁把别人不当人,谁自己就不配成为人:"人皆有不忍人之心!无恻隐之心非人也!无羞恶之心非人也!"人民第一,国家次之,皇帝是微不足道的:"民为贵,社稷次之,君为轻!"(《鲍彤自述》)

1946 年夏,我的小舅舅中央大学教授吴世昌到上海来访好友储安平。吴世昌是全家最接近政治的。随着战后政治中心向上海的转移,当时储安平准备停办在重庆的《客观》周刊,在上海开创《观察》周刊。吴世昌不仅是他的专栏撰稿人, 而且在重庆帮助编辑并结束了《客观》周刊。(《鲍彤自述》)

有一天储安平到我家里,妈妈煮了一锅南瓜招待。餐桌上吴世昌指着我说,这是鲍彤,爱读书。储安平记下了我的名字地址,送给我一套杂志。这份《观察》周刊从创刊第一期,直到被国民党查封停刊的那期,成为我汲取知识的重要来源。这套杂志1966 年我的爸爸妈妈还带到北京,不幸"文化大革命"时被抄家抄走。(《鲍彤自述》)

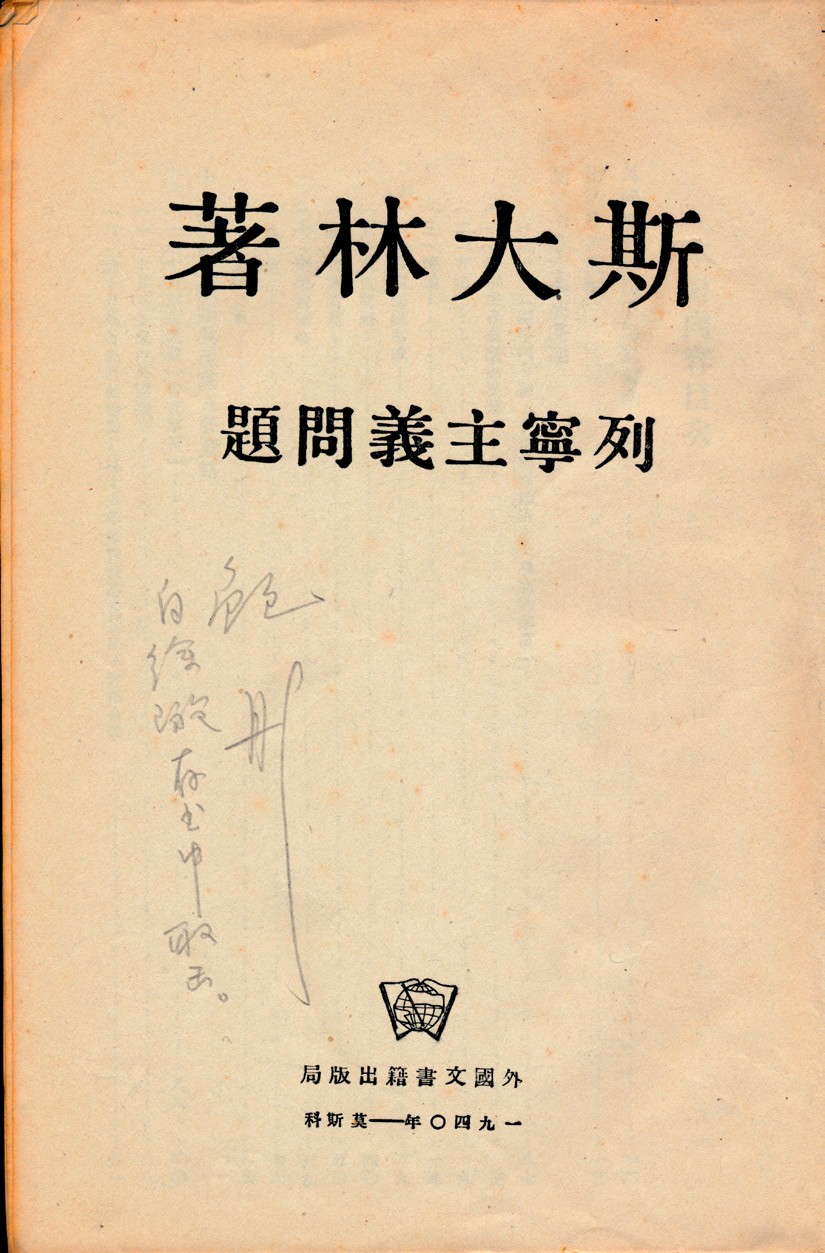

1947 年, 表哥徐璇考入美国华盛顿大学(Washington University in St. Louis), 临行之前留下一本莫斯科印刷,署名斯大林着的《列宁主义问题》(1940 年, 苏联外国文书籍出版局)。我看了以后,感觉空前清晰易懂,具有相当的感召力。(2018 年—2020 年录音整理的"鲍彤口述")

这本署名斯大林着的书当然是苏联共产党写作班子的理论宣传之作。然而从中国传统的"四书五经",到新潮舶来的 "意识形态",中间怎会没有阅读理解的鸿沟?父亲的回答是:"当时翻译的列宁本人的著作我看不懂,但这本《列宁主义问题》读起来简单明白,感觉我们不仅是正义的而且是科学的。"

1948 年下半年,我经常和同班同宿舍的朱育琳一起交谈,从讨论文学进而讨论哲学。他有一本从俄文译出的旧书《辩证法全程》,我有一本刚由《观察》杂志社出版的吴恩裕教授的《唯物史观精义》,我们交换着看。(《鲍彤自述》)

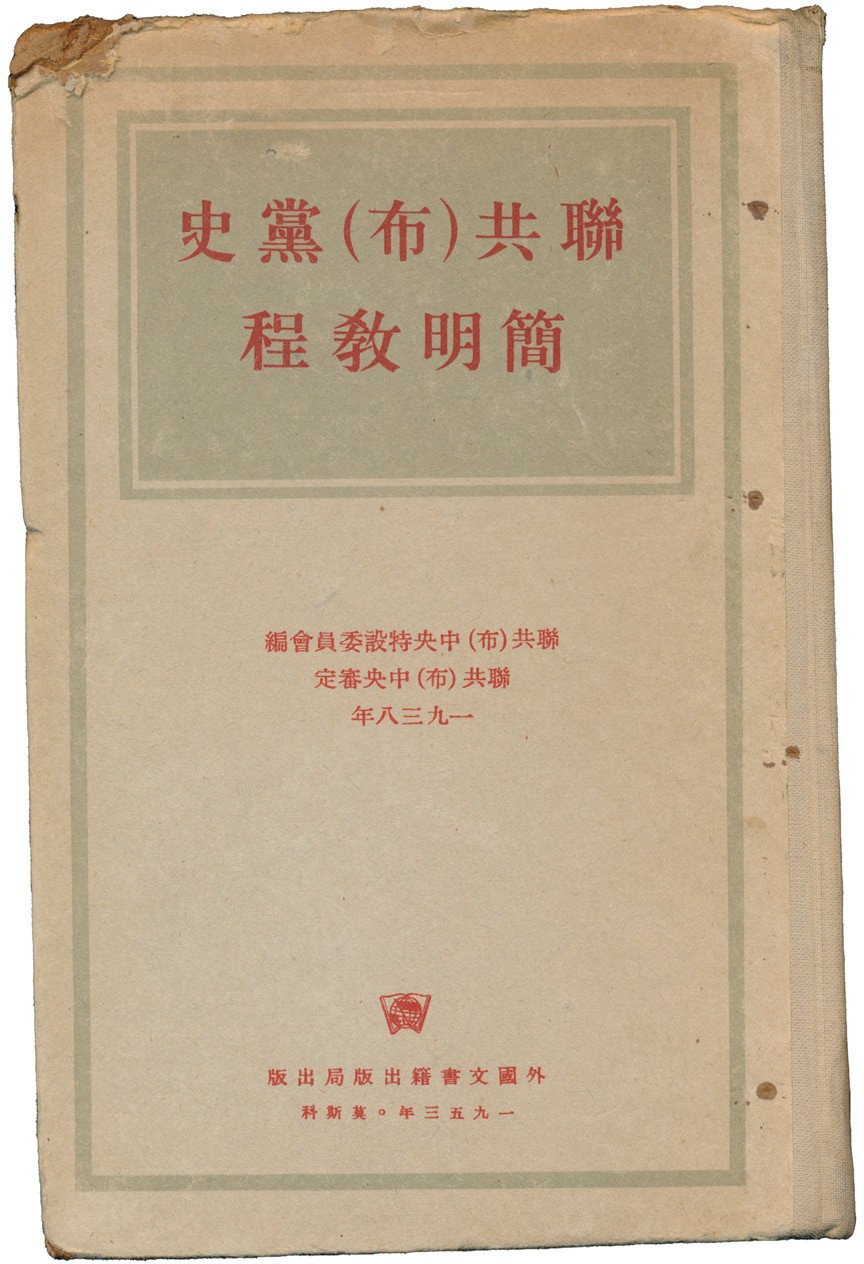

1953 年,同事华东局组织部组织科干事宋元良看到我在读小说,于是他推荐我看《联共(布)党史简明教程》,说"比小说还要好看"。该书1953 年的中文版也是苏联外国文书籍出版局在莫斯科印刷。研读了《列宁主义问题》和《联共(布)党史简明教程》,在中共党内比之其他同事我的"马列主义水平"算是比较高的。后来的作用是,1980 年代我在同胡乔木的次次争论中都占了上风。(2018 年—2020 年录音整理的"鲍彤口述")

我从没有听到他讲过一句对马克思和恩格斯的负面评论。记得有一次谈到恩格斯的《家庭、私有制和国家的起源》,我说 "这篇东西的副题是 '就路易斯· 亨· 摩尔根的研究成果而作',所谓摩尔根的研究《古代社会》当时很有影响,现在差不多就是历史垃圾",他习惯性地两眼一翻,表示话不投机,只是沉默不语,然后说 :"摩尔根我没研究过"。

青年时代的鲍彤是一名坚定的列宁主义者。《联共(布)党史简明教程》没有改变他酷爱看小说的习惯。他看的小说古今中外无所不包。

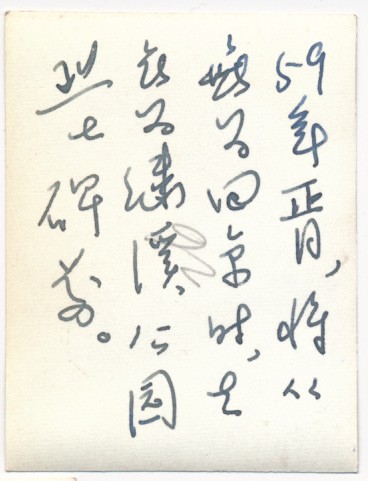

有空就给我写信,不要忘了。《十日谈》很好看,有意思,也有趣。我每天晚上看它一段,颇能引人入眠。(1959 年不详某日妻蒋宗曹致鲍彤信)

今天我把《金瓶梅》借回来了,是图书馆新买的,共二十一本,等你回来就可以见着了,字较大,还有许多不堪入目的插画,不是为你,我才不借哩。这只好作为长知识看看而已,我看不宜多看。限你有几天,你看如何?(当然现在藏在家中,等你回来再说?)(1959 年12 月12 日蒋宗曹致鲍彤信)

除了茅盾和巴金之外,中国近代的历史和武侠小说是父亲所好的两大门类。他对高阳小说的爱好,与对金庸小说相同,如他所说 :"读许晏骈先生的书,可以了解社会,读查良镛先生的书,可以涵泳性情。"

1992 年夏天,刚被判刑 7 年不久,他篡改了金庸自创的由其作品书名首字联成的那副著名的对联 "飞雪连天射白鹿,笑书神侠倚碧鸳",并且事后曾大肆向我推销 :

碧鴛白俠劍書連,飛雪射雕笑鼎天 ;

而且跟附上读后观感和评价,成诗一首 :

儿女性情诗有画,霸王事业烬余烟。

拈来百喻真般若,指到无明亦粲然;

潮涌钱唐仁者笔,仙灵不写写人间。

1993 年,母亲给狱中的父亲送了两套高阳小说,一部《慈禧全传》,一部《胡雪岩》。下面这副对联是他的读后感。

官场商场风月场,娓娓开场,场场有戏;

正道奇道江湖道,头头是道,道道可观。

在秦城监狱度过的岁月,让他更有时间读小说。1994 年回国探亲,我在纽约机场随意买了一本流行小说 The Tale of the Body Thief。中文名《肉体窃贼》是美国作家安妮 · 赖斯Anne Rice 的系列小说《吸血鬼编年史》(The Vampire Chronicles)的第四部),准备飞机上消磨时间,谁知没看几页便呼呼大睡,对故事自然是没什么了解。不想回到美国之后,妈妈来信说:

你爸爸要所有的安妮· 赖斯的小说。更让我吃惊的是,1996 年父亲 "刑满出狱" 后,他曾给我看过一张他归纳的错综复杂的 "吸血鬼家族表",上面密密麻麻挤满了蝇头小字。《吸血鬼编年史》使他能在狱中消磨时间的同时,也重拾起中学时代留下的英语阅读。

父亲很喜欢余英时,甚至同余教授曾有过少量书面的往来。我记得最初是余的《陈寅恪晚年诗文释证》让他看到眉飞色舞。他说 "余英时从陈寅恪晚年诗文中读出那些讽刺共产党的意思,我看不出来,显然比我水平高"。

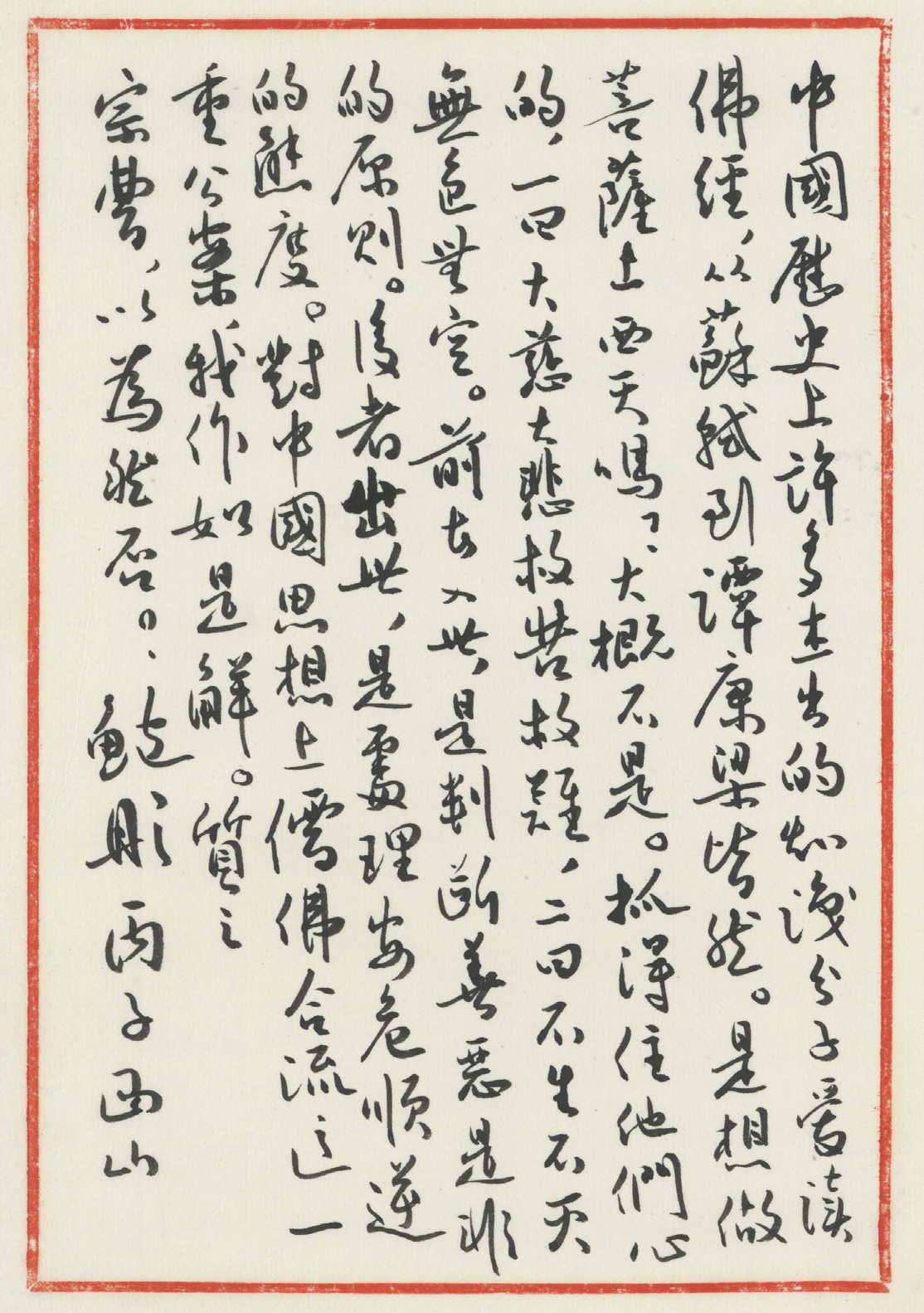

父亲生命的最后二十年中,我大约能够每年春节期间回北京探望一次。年复一年,他书房里面堆积的传统经典书籍越来越多。有一段时间他研究佛教,很爱同我谈读经心得,由于我的佛教知识全无,记不得什么重要的东西。幸好有一篇文字留下:

中国历史上许多杰出的知识分子爱读佛经, 从苏轼到谭康梁皆然。是想做菩萨上西天吗?大概不是。抓得住他们心的,一曰大慈大悲救苦救难,二曰不生不灭无色无空。前者入世,是判断善恶是非的原则。后者出世,是处理安危顺逆的态度。对中国思想上儒佛合流这一重公案,我作如是解。(未发表《鲍彤书法遗存》)

书法更是我平生没有丝毫涉猎之事,他同我少有谈及,只听他说过 "书法在于随意,放松,写出自己的个性。王羲之一篇《兰亭集序》一气呵成,里面三个错别字也不妨碍成为不朽之作。"

随着父亲年事渐高,由于视网膜老年性黄斑变性,视力越来越弱,不得不让我将他最爱的一些书籍导入平板电脑以便放大字体阅读。这些书包括《明清史讲义》、《庄子今注今译》、

《论语正义》、《礼记今注今译》、《孟子译注》等等。看得出,在中国经典中他更喜欢孔子、孟子和庄子。

大约在 80 岁以后,父亲前后搜集了七八套各种中英文版本的《圣经》。近年来还要我搜来多种语音版,帮助他安装在电脑上。有一段时间,他还参与过北京的一些《圣经》研讨活动。大有不少人劝说他 "受洗"。不过根据他对我说的一些关于基督教的言论,我怀疑他研究

《圣经》的目的是出于寻找信仰。比如他说:"高尔基(Maxim Gorky)童年的教育让他感到《圣经》里面有两个上帝,〈旧约〉里面的上帝脾气暴躁让人感到恐惧 ;〈新约〉里面的上帝和蔼可亲像个慈父。我也有同感"。有一次他说 :"耶稣是个社会改革家" ;我说 "这是哪一门子基督教修正主义?" 他将两眼一翻,对我的轻佻表示不满。我家也有两个父亲,一个是急躁傲慢倔强的父亲 ;一个是大爱睿智的父亲。

鲍彤与中共

1946 年,通过《中华民国宪法》,宪法的产生和内战的爆发是同时发生的,"戡乱救国"以后连国民政府也没来得及实施。否则政治理想也可以通过"护宪"来实现。自从辛亥革命以来,孙中山就给中国人一个概念,中国的问题一盘散沙,只要团结起来,任何问题就可以解决。吴世昌当时也认为中国问题则是需要重建权威。(《鲍彤自述》)

关于平等,我是很向往的,是一个我追求的目标。当时唱的歌:山那边啊, 好地方,穷人富人都一样。共产党的名字听起来也是这样。(《鲍彤自述》)

1946 年冬天,我最初接触到共产党。那时,我身边最好的同学都是亲共的,有的已经是地下共产党员。我们天天在一起读书讨论开会。参加活动有印象的是共产党发动的"迎马",迎接马歇尔(George C. Marshall)来华调解国共军事冲突,避免中国爆发全面内战。(2018 年—2020 年录音整理的"鲍彤口述") "动员戡乱"以后,亲共有一定的政治压力,也会感觉到危险,因此,我当时写了首诗叫"寒暑表":"以自己腥红的血水,指示人间温暖的存在。"(2018 年— 2020 年录音整理的"鲍彤口述")

站在寂寞的一角,

勇敢地忍受着命运的戏弄,

献身于为他人的工作,

直到身碎的一分钟。

漠然,峭然,

面对着肃杀的到来,

以自己腥红的血水,

指示人间温暖的存在。

这首诗刊登在1948 年底或 1949 年初某天的上海《大公报》副刊"文综" 版的右上角。1966 年 8 月抄家前,这份剪报一直保存在我手头。(《敝帚一把》,人民日报出版社 , 1988)

我接受共产党和老百姓是不一样的。老百姓接受的是一个既成事实,也就是共产党用枪杆子取得了政权建立了统治,而我是自觉自愿,是以一种追求的方式加入共产党的。(2018 年—2020 年录音整理的"鲍彤口述")

1949 年初,南洋中学的蒋叔铭(后来文革跳井)问我:你看中国的希望在什么?我说中国的希望在民主。他说你看谁能搞民主?我说国民党恐怕搞不了民主, 民盟力量太小,共产党有力量。蒋说完全同意。后来蒋介绍我加入中共的时候要我写对党的认识,我在一张练习本纸上写下的内容大致如此。(2018 年—2020 年录音整理的"鲍彤口述")

过了几天,蒋同我说,明天有人代表组织找你谈话,早上七点钟,地点在贝当公园(Petain Park 现称衡山公园),你左手拿一份《大公报》,不必是当天的,把报头露出来。有人会来问你现在几点了,你回答:我也没表,估计七点吧。(2018 年—2020 年录音整理的"鲍彤口述")

第二天,就是这样我同共产党组织接上了头。后来我知道来人是上海南一区中学学委组织部长张效浚。同张谈话以后,我宣誓入党,宣誓的内容:为共产主义奋斗终生;革命的利益高于一切;遵守党的纪律严守党的机密;执行党的决议; 做群众模范;向群众学习。临别的时候,张从皮鞋跟里掏出一张纸塞给我,我一看是一篇陈云1939 年写的文章"怎样做一个共产党员",里面就是宣誓的那些内容。(2018 年—2020 年录音整理的"鲍彤口述")

1949 年4月12日,是我生命中一个特别的日子。那一天,霎那间,我觉得, 我这一滴水,似乎溶入到为解放全人类而奋斗的共产主义洪流之中,似乎由"自在"进入到"自为",人生从此具有一种前所未有的"意义"。(《鲍彤自述》)

1949 年 5 月,解放军接管了上海。6 月,中共华东局组织部要求全体上海地下党员登记。那是我平生第一次填表,郑重其事,字写得工工整整。解放军从山东南下,亟需任命干部,有十几箱干部档案需要整理。大概是因为上海地下党普遍教育水平高。华东局组织部向上海市委组织部要7 名上海地下党员到华东区组织部工作,整理档案。条件只有一个:字写得好。(2018 年—2020 年录音整理的"鲍彤口述")

1949 年7 月初的一天,我刚参加了上午的记者考试,原准备下午继续考试, 刘凤飞中午赶来找我,通知说:"华东局组织部调你去工作。"我当时不知道华东局组织部是干什么的,刘也不是很清楚,只知道是个"领导机关"。我对她说:"我正在参加记者考试,还有一天半才考完。"刘说,"这是组织决定!去吧。"我问:"怎么去法?"她告诉我:"到区学委去'转关系'。"我也不知道"关系"应该怎么"转" 法,好在领导业已作出决定,操作起来倒也十分简单。当天下午,我到区学委,遇到了书记钱其琛。他信手撕下一张便条,写道,"市青委:兹有我党党员鲍彤同志去华东局组织部工作,请转接关系。"下面签署了他的名字。本来,转关系是组织委员张效浚的事,张不在,钱代劳,开了这张条子。就这样,我从区学委到市青委, 再到华东青委,一步一转。当天傍晚,就把关系转到了终点站——华东局组织部。(2018 年—2020 年录音整理的"鲍彤口述")

当时,华东局机关临时办公地点在江西路福州路口西南角上的建设大厦,一幢17 层的高楼。据说,这本来是宋子文财团中的"中国建设银公司"的办公楼。报到后,取得一张出入"淮河部队二支队"的便条凭证,这是中共中央华东局机关当时的化名。为了保密,华东局机关被称为"淮河部队二支队",沿用了从山东南下时的军队序列。我被告知:"明天上午来上班办公……以后就住在这儿。这儿有行军床,不过,被子得你自己从家里带来。"(《鲍彤自述》)

这天到家已是晚上,我告诉父母,明天要去工作。父亲默然,什么也没有说。母亲愕然,问我:"不读书了?"我答:"不读了。"入党前,我是学生,读书是天职;成了党员,革命就是新的天职。这是儿子的信念,但母亲有些伤感。(《鲍彤自述》)

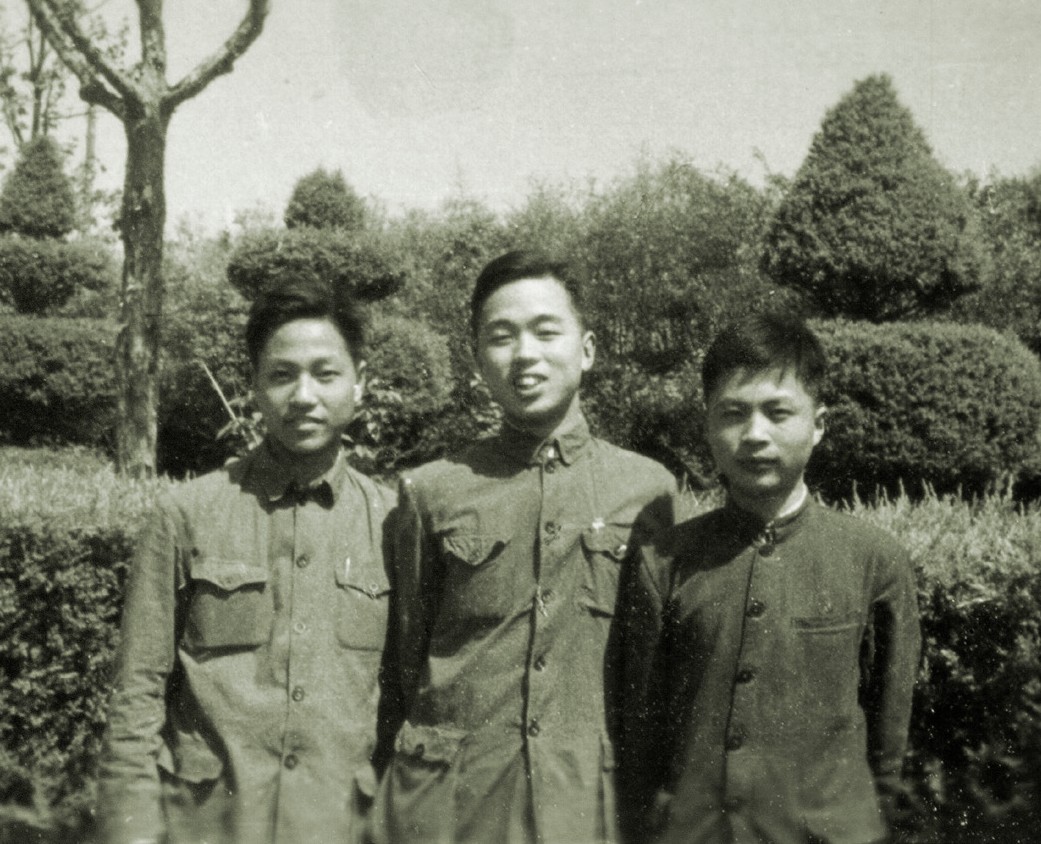

1951 年 5 月20 日鲍彤、顾慰庆、姜珣

第二天一早,我挟起一床薄被, 离开了家。一路上,哼着"我们的队伍来了",从贝勒路走到福州路,开始了我的革命工作生涯。(《鲍彤自述》)

入选华东局组织部的有三男四女, 其中两个大学毕业生五个中学毕业生。男的有顾毓秀之子顾慰庆。那时,我同顾慰庆关系最好,原因是他什么事情都有主张,我什么事情都没主张,总是跟着他。(2018 年—2020 年录音整理的"鲍彤口述")

就这样,我从 1949 年7 月进入华东局组织部直到1954 年初。(2018 年—2020 年录音整理的"鲍彤口述")

到华东局组织部,我很兴奋,一是觉得自己在讨论国家大事了;二是任何事情都自由讨论,没有任何禁忌,甚至可以提出毛泽东也不代表共产党。吃饭时一锅饭菜,八个人围在一起,自由组合,经常讨论各种问题。(2018 年—2020 年录音整理的"鲍彤口述")

接管了全国的政权以后,共产党立即停止发展新党员。按刘少奇的话,以前有敌人管着我们,帮我们把党管好了。胆子小的不革命的人不敢来参加。掌了权以后,一切野心家、投机分子,怀着各种动机,那怕为了找份工作都要入党。(2018 年—2020 年录音整理的"鲍彤口述")

不发展党员到1951 年吸收"土改积极分子"入党结束。"积极分子入党"听起来没什么问题,到了"大跃进"就成了"说谎的人入党",这是始料不及的。(2018 年—2020 年录音整理的"鲍彤口述")

1959 年在宁夏我碰到一件事情,宁夏自治区党委组织部长杨沧(原广东一个地委书记)同我聊天,谈到1958 年"反右"他与省委第一书记李景膺的矛盾。他说李要亩产1000 斤,我说要 800 斤,就定我是"右倾",最后实际亩产才 400 斤,那就是说我们两个都左了,他比我更甚,结果我被定"右倾机会主义分子"。他说的给我印象深刻,一直难以忘怀。(2018 年—2020 年录音整理的"鲍彤口述")

1950 年中共东北局第二书记张秀山为团长的"党的组织工作者代表团"赴苏联学习。苏共中央组织部部长库西宁(Otto Wille Kuusinen)接待。苏共中央组织部介绍苏联党的组织机构中的内部设置,党委下设工业部、农业部、交通运输部、计划财政财贸部等专业管理部门。中共在组织上模仿苏联的党领导模式来源于此。(2018 年—2020 年录音整理的"鲍彤口述")

1951 年冬天,我第一次出差,从上海到济南,参加康生领导的山东分局的统计工作会议。1953 年,学习苏联的干部制度,我被派到上海电机厂实践学习, 带队的是周保瑞(后任山东省外办主任)和印邦昌。同年,中共模仿苏共在中央组织部内建立工业管理处、交通管理处、财贸管理处、文教管理处等,开创了控制一切社会生活的党组织结构。中共中央组织部下令,由六大区组织部调100 名县级以上干部到中央组织部加强干部管理工作。华东局报了干部处长李均、我, 还有高慈民的三人名单。于是 1953 年底,我就被决定调到中央组织部。(2018 年—2020 年录音整理的"鲍彤口述")

1953 年 3 月,斯大林的死讯传到北京,父亲大哭一场。这是父亲自己说的,但我同姐姐却从没有见过他在任何场合哭过。

1957 年 4 月27 日,中央发布了《关于整风运动的指示》……对于党中央的号召,我积极回应,遂报名要求到农村去。5 月上旬,组织部批准 5 个人到河北省遵化县进行劳动锻炼。(《鲍彤自述》)

机关里搞反右派,我们要学习到八月初。问题很多。譬如这次右派活动矛盾的性质是人民内部矛盾,还是敌我矛盾?右派分子是否是广泛所指的左、中、右三类人中的那种?这两个问题是曾经我在党小组会谈话时提过的,但是有些人的解释我仍然不满意。因为,我觉得这次反右派斗争绝不是人民内部矛盾,而应该算敌我矛盾,但又觉得中央在处理这个问题时,又是以人民内部矛盾而处理的。百思而不得一解,你认为如何?(1957 年 6 月31日(编注:原文如此)蒋宗曹致鲍彤信)

1957 年7 月,劳动锻炼结束,我回到北京,还没有来得及向组织汇报农村观感,就卷入了"反右派斗争",成了反右的对象。(《鲍彤自述》)

组织上要求交代有没有右派思想和右派言论,我的回答是:有,我对所有的右派都同情,同他们的言论都有共鸣。组织上说这可不是开玩笑的,你有证据没有。我说有笔记为证,千真万确。当时农村里有人提意见,我认为很不错,做了记录。此外,张伯驹、罗隆基、储安平、费孝通的那些主张,我认为都很好, 日记上写的很明白。组织也没办法,就开始批了。1957 年 8 月从我回来以后就开始挨批,一直到1958 年1 月。(2018 年—2020 年录音整理的"鲍彤口述")

我一直在北京市工作,与中组部毫无交集。一天晩上我们开支部生活会(当时党会都在晚上,不占行政时问),突然有人临时动议:要吴令华说说她对弟弟的认识,她弟弟是中组部大右派,正在批斗。我毫不知情,直发懵。会也因此转了题。后经组织了解,搞清楚才完事。过后我问他,他说"是我自己交心的"。(鲍彤二姐吴令华回忆)

在文化大革命中,有大字报说,部长安子文、干部管理处处长刘植岩 和研究室主任赵汉(两位均为部务委员)包庇我,使我"漏网"了。我相信,刘植岩"包庇"我是有可能的,他的确很关心我。但赵汉认识我是在1958 年,安子文认识我是在1960 年,既然当时并不认识我,似乎不太可能包庇。不管是谁包庇,1958 年1 月,中组部认为,我虽然犯了严重的右倾错误,但可以从轻发落, 免于处分。于是,让我和其他需要锻炼改造的 30 余名干部下放劳动,带队人是部委委员赵汉。(《鲍彤自述》)

1958 年 5 月初,安徽省委要我们转移到长江边上的无为县。这个县很大, 是鱼米水乡。全县有100 万人口,180 万亩耕地。(《鲍彤自述》)

安徽省为了"大跃进",采取省委书记"包干制",原李先念部下,省委副书记曾庆梅立下军令状,保证一年改变无为面貌。曾庆梅听说有中央组织部干部在安徽,要求这些干部调来帮助他改变无为。于是 5 月5 日,我们都去了无为县。这个日子我记得清楚,因为是马克思生日。(2018 年—2020 年录音整理的"鲍彤口述")

无为是有一百万人口的大县,挨着长江,本是非常富裕的地方。我同赵汉都到了无为县官镇乡镇河农业生产合作社。大跃进,人民公社化运动,都是在这个事件发生的,征过头粮就是在这个地方征的;临走时同县委大吵一架也就是这里,回来以后要向省委告状,省委拒不理睬。后来安徽省委向中央告状说组织部是"撤退派"。而在安徽"闯祸"的是我。(2018 年—2020 年录音整理的"鲍彤口述")

8 月20 日,《人民日报》登安徽省包括官镇乡在内放中稻亩产"卫星",恰巧我在另一个新华农业合作社总结经验。当时,我不知道这是省委幕后策划的。那片"卫星田"和我劳动的镇河农业社紧挨着,老百姓跑来告诉我,那个"卫星" 是假的。(2018 年—2020 年录音整理的"鲍彤口述")

把十亩地的稻子拔出来,栽到一亩地上,然后五天以后收割。当时不断听到全国各地放农业高产"卫星",我都信以为真,但安徽这个我去一看是假的。如此,我就给中央写了一封信。(2018 年—2020 年录音整理的"鲍彤口述")

信里我说:现在全国大跃进形势下,人人都很振奋。只是安徽这个地方出现一个很不好的现象,放假卫星。我所在的"镇河农业社"与"关镇农业社"是连片的,放卫星的地方离我只有几里地。我知道十亩地的水稻被移栽到一亩地上, 然后过五天后收割,计产量。这种弄虚作假是歪风邪气,在当地老百姓当中影响很不好,也败坏了我们党"大跃进"的名誉。(2018 年—2020 年录音整理的"鲍彤口述")

有一天, 六处处长段血夫被指名去参加省委电话会议。我只记得段血夫回来慌慌张张说:鲍彤!你惹事儿了! 原来电话会议是中央办公厅的陈麒章就我的信的内容, 听取安徽省委的调查报告。(2018 年—2020 年录音整理的"鲍彤口述")

安徽这边省委第一书记曾希圣正在北戴河,省长黄岩参加。黄说:"我们接到中央电话和文件,非常重视,立即派省委常委、农村工作部部长张世荣展开调查。现请张世荣汇报。我今天感冒,不再说了。"张世荣说,我没有通知任何地委县委干部,立即去了当地直接找了群众。现根据群众所说报告:一亩地的产量确实是十亩地的庄稼合并起来的,但是合并的目的并不是为了弄虚作假,而是为了抗旱救灾。有九亩高地出现旱情,为抢救粮食,群众把庄稼合并到了一亩有水的地里去。因此鲍彤反映的情况是不真实的。(2018 年—2020 年录音整理的"鲍彤口述")

不久,政法干部处处长李步新到安徽来找我说:"安部长专门讲叫我告诉你两句话,第一是情况已经都清楚了;第二是不要再提了。"我说:"那东西明明是假的,怎么能不再提了?李步新说:"刚才我同你说了什么?!"我愣住了。李步新又说:"安部长说'不要再提了'",说完我们两个一起笑起来。大家心里都是清楚,曾希圣是毛泽东信任的,这个问题要由上面解决。(2018 年—2020 年录音整理的"鲍彤口述")

我对人民公社很感兴趣,你们那里恐怕也准备搞了吧?好像办了人民公社就到了共产主义社会了,你们能接触到这些新鲜东西真是幸福啊。有时间请告诉我,有关这方面的消息。(1958 年 8 月26 日蒋宗曹致鲍彤信)

1959 年,从安徽回来,刘植岩问我:你觉得有点什么收获吗?我说:"我得出个结论,如果我与党组织党中央的观点不一致,那肯定是我错了。"刘植岩回答:那也不必那么矫情。(编注:矫情的汉语原涵义指,故意扭曲自己的感情,掩饰真情。)1967 年,我正被关"牛棚",四川造反派找到我,让我来交代刘植岩,说刘植岩已经"叛党"自杀了。(2018 年—2020 年录音整理的"鲍彤口述")

"大跃进"后,连续三年,全国饿死上千万人,既与天灾无关,也与土地肥瘠无涉。事后,可以看出的规律是:凡是"三面红旗"举得最高、反右倾最厉害、浮夸风最盛的地方,一定是饿死人最多的地方。其原因是,浮夸导致虚报粮食产量,国库按虚报产量征购,必然侵占农民的正常口粮,致使大批农民在青黄不接时无食果腹,饥寒交迫。因此,饿死上千万人的起因在于政治。全国究竟饿死了多少人,我没有做过专门研究,只听说过两个数目字。(1)1962 年,李先念 告诉中监委委员王维纲 ,他估计:"安徽全省饿死人数在 300 万到500 万之间。"这是我们研究室一位随王维纲到安徽去检查工作的干部转告我的。(2)河南省光山县,1958 年大跃进前的人口是 30 万,1960 年底只剩下10 万人,减少了2/3。这个数目字,是随着信阳问题的暴露而浮出水面的。(《鲍彤自述》)

1963 年那年,在组织部突然听说有个"雷锋事迹报告",我印象深刻,感觉天天宣扬自己做了什么好事,事先安排做好事,照照相,公开吹牛,在中国历史上以前好像没有。后来,又出了陈永贵如何如何,越来越多。共产党全面说谎是经过了一个漫长的形成过程。(2018 年—2020 年录音整理的"鲍彤口述")

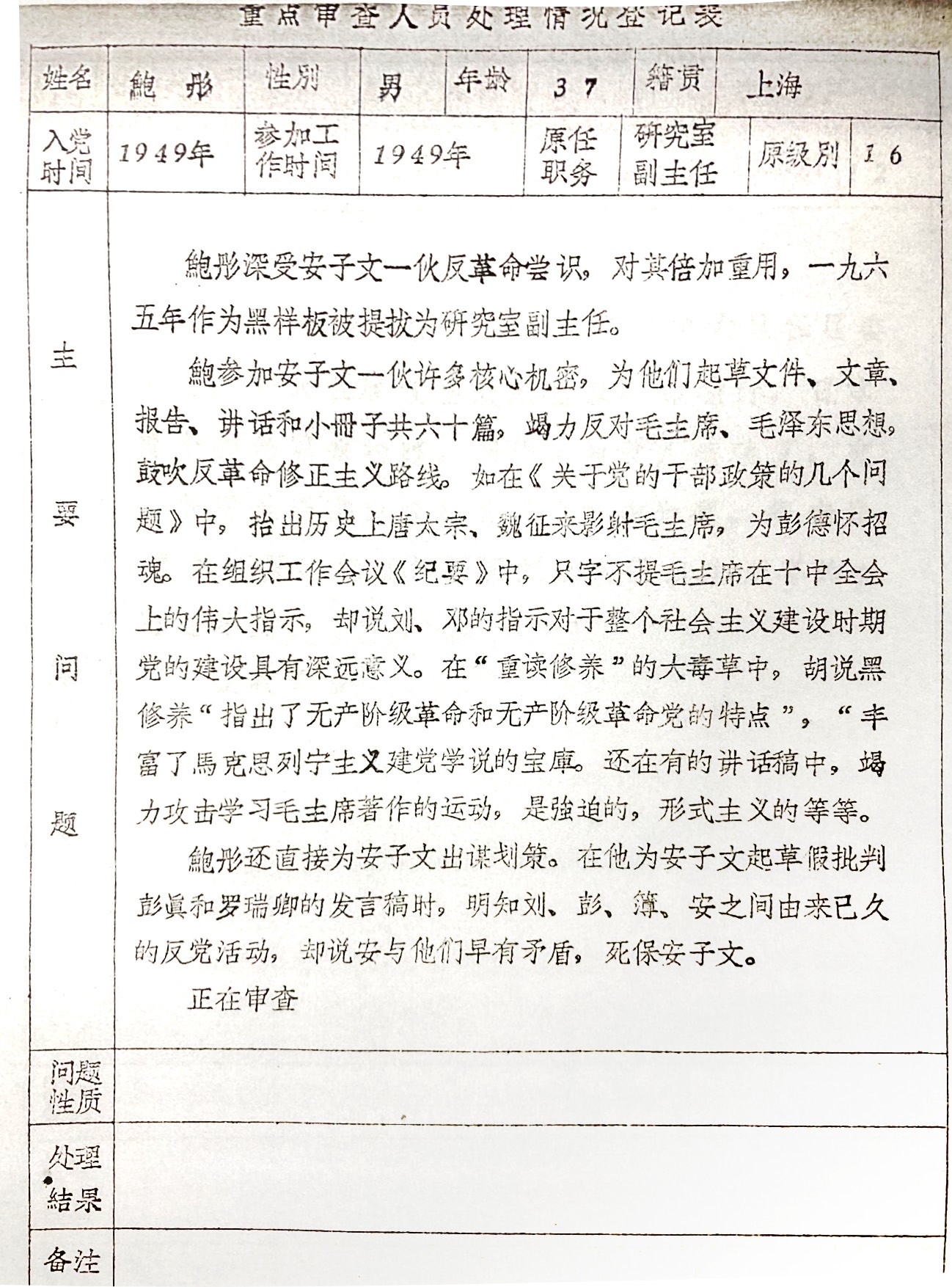

1969 年中组部审查鲍彤"右倾"的问题"结论"。

1992 年 4 月16 日,中纪委派了两个局长和一个工作人员,到秦城来,向我宣读中共中央政治局关于开除鲍彤党籍的决定。(《鲍彤自述》)

政治局的这个决定,给我戴了一项"严重触犯刑律"的大帽子,却没有讲任何事实,这迫使我无法用事实答辩。但是,这个决定有两个致命点:一是不符合《中国共产党党章》,二是不符合《中华人民共和国宪法》和有关法律。(《鲍彤自述》)

根据决定,直到1992 年 3 月,才撤销我的中央委员职务。这岂不是说,在我从 1989 年 5 月28 日到这个撤职决定中间 2 年零 8 个月的时间,我仍然是合法的中央委员,却被不合法地关押!这个"决定"说我"已严重触犯刑律",我问:"我到底犯了什么罪?"宣读者竟然拍了一下桌子,说:"你自己还不清楚?!"作为回击,我也跟他拍了桌子,说:"中央纪律检查委员会就是这样办事的?这就是你们的工作作风?!"(《鲍彤自述》)

从感情上父亲对开除党籍的决定看得比判刑 7 年要重。为了 "被开除出党" 他向中央常委和邓小平陈云写了一封申诉信。我的感觉是他事后嘴上虽说 "从那天起便同共产党分道扬镳了",但内心里仍难就此放下。

1996 年 5 月28 日,零时,他们把我从囚室里带出来,带到秦城监狱南门口西侧的一间小屋。小屋里有一张桌子,桌上摆着一张白纸,纸上有黑字,盖着"秦城监狱"的红色图章,图章的中心是一个象征中国共产党的五角红星。这张有黑字和红章的白纸叫《公安部释放证明书》。(《鲍彤自述》)

在监管人员向我宣读过这份释放证明书后,秦城监狱监管处处长唐国青和北京市公安局张远找我谈话。后来,我知道,北京市公安局根本没有张远这个人,他是公安部一局的副局长。为什么要匿名和我谈话?不知道。为什么是在午夜零时把我带出来?那是因为我是在1989 年 5 月28 日进来的,后来判了7 年。

到1996 年 5 月27 日24 时,整整 7 年。超过一分钟,就侵犯了我的人权。(《鲍彤自述》)

1996 年 5 月 27 日零时 "出狱" 的形式实际上是个莫大的笑话。因为 "出狱" 后父亲却不能回家,又被继续非法羁押一年。地点是 "国务院机关事务管理局的西山管理处",对外叫 "杏林山庄"。与监狱不同的是,在这里家属可以探视和陪住。下面是我在那里陪伴父亲时的亲眼所见。

"出狱" 之时,便是父亲开始 "维权" 之日。父亲同中央办公厅派来的一位干部发生争论。此人脾气上来,将嘴一撇 :"你不就是说共产党违法吗?共产党违法同我有什么关系 ?" 砰!父亲拍了桌子,两眼一翻,眼白一闪而落,一句我很熟悉的话终于没能说将出口又咽了回去:"你懂什么?!" 此人走后,他同我说 :"孟什维克(Mensheviks)还是普通性质的政党 ;布尔什维克(Bolsheviks)从 '全面说慌' 到 '全面违法' 都是一回事,搞到最后就是黑社会。" 看到他脸色铁青的怒相,一句涌到嘴边的玩笑 "你怎刚刚明白" 却是说不出口了。这是我从他的嘴里听到针对列宁主义政党最严厉的批评。

父亲从未否认过他所加入的共产党的正当性,他说过 "如果我当年的选择是错误的,那么那个时候全世界都在做错误的选择。"

10 年前,有一天我在浏览书报,无意中赫然见到一篇关于父亲的专访报道,标题醒目〈如果仍在体制内我也一样是个腐败分子〉,作者是张彦(Ian Johnson),文章发表在 2012 年 6 月 14 日的《纽约书评》(The New York Review of Books)。

根据我的观察,大概是经过了相当长的过程,父亲方始认识到那个他 "自觉自愿以一种追求的方式" 加入的共产党不知道从何时开始已经无影无踪。确切证据来自他那著名的 "郭文贵是我老师" 言论,时间大约是 2017 年的下半年:

郭文贵就是我的老师。郭文贵打开了我的一个眼界,我过去也在想共产党是一个什么颜色?我一直说是红色;郭文贵告诉我是黑色,这就打开了我的一个思路。我从来没有想过共产党是黑色的。(网传视频片段)

爱情与婚姻

宗曹同志:倦极。……22 日早晨,我的表玻璃坏了,我沿着大马路折向纬二路到一家修理钟表的铺子里去配。一进门,便是一间矮小的房子,角隅里安上一个桌子。一个小伙子在桌上跟前"操作"。从桌子那边接过来是一床板铺。两个老师坐在那上面聊天。一个向另一个解释着"四个朋友三个敌人"(见下注)的"大政策":"这是最大最大的政策!你不学这个,光知道共产党毛主席好,可好跟不好就是没有个界限。学了才明理!"他们一个是开铺子的,另一个是中医大夫,聊得这样火热,知己也就这样有内容。咱们的工作真是深入到了城市街道群众中去啦!(1951 年冬鲍彤致蒋宗曹信)

1951 年冬的这封信是父亲写给蒋宗曹的第一封信。信是鲍彤在外地出差期间写的。如以追求女孩子为目的,按当代的标准这是一封非常奇葩的信。形式是 "游记" 式的关于风土人情的观感,内容则是共产党政策的 "宣传效果"。其中的历史背景需要稍作解释 :1950 年 6 月, 周恩来在七届三中全会上说 :在新的时期,三个敌人(即帝国主义、封建主义和官僚资本主义)、四个朋友(即无产阶级、农民阶级、小资产阶级、民族资产阶级)的界限必须划清。今天的中心问题,不是推翻资产阶级,而是如何同他们合作。

1954 年秋天,蒋宗曹考入中国人民大学俄文系。也从上海搬到了北京。那时我每个礼拜天都去看她。入学不久,她被查出患有肺结核,被学校退学,按规定要退回原单位,但是华东局已经撤销了。于是我就去找李均,李均很爽快说那就到中央组织部来吧。因此当年蒋宗曹就调到了中组部干部处。(2018 年—2020 年录音整理的 "鲍彤口述")

1954 年底,蒋宗曹被安排到中央机关在北京郊区的黑山扈肺病疗养院治疗。1955 年春治愈出院,得了传染病,担心原室友嫌弃,没地方住,于是我们干脆就决定结婚,日子就定在她出院那天,刚好又是 4 月12 号,我一生中第二个 "412"。(《鲍彤自述》)

"4 月12 日" 对于我来说,是非常特殊的日子:1949 年的 4 月12 日,我加入中共国共产党;1953 年的 4 月12 日,是我的文章第一次在《解放日报》上公开发表 ;1955 年的 4 月12 日, 我与蒋宗曹结婚。1968 年 4 月12 日,当了文革黑帮,我接到禁令:"从此不准回家"。(2018 年— 2020 年录音整理的 "鲍彤口述")

你在信中提到的一些对爱情的看法,我完全同意。爱情究竟是什么呢?用亨利.菲尔丁的一句话说是:"……人们胸膛中存在着一种善良、仁慈的意向,它在促进别人的幸福中得到满足"。……爱情不仅是一种为了促进别人幸福的爱,而且在这种促进别人幸福的爱里面自己又取得了满足和愉快,这是一种难能可贵的感情,真正的爱情——建立在促进双方共同幸福的基础上的爱情。爱情处理得好是一件很愉快地事。丁玲好像说过 :"如果一个人把恋爱处理得很好,那他不但感到这个世界很可爱,而且有一个人特别可爱,觉得到处都是光明快乐,生命特别充实起来……这种关系是彼此了解,彼此尊重、彼此相爱,携手前进的……"当然,在共产党员来说,还应该有其他标准,求得对革命、对工作、对个人幸福有利。(1955 年2 月28 日蒋宗曹致鲍彤信)

先同志、后结婚、再恋爱的倒逆时空的做法,今天很难完全理解。可能是文化大革命中抄家的结果,父亲的大部分信件已经遗失。不过我大致知道所谓 "信中提到的一些对爱情的看法" 究竟是什么,出自何处。多年前,父亲向我推荐了一本车尔尼雪夫斯基(Nikolay Chernyshevsky)的《怎么办》,并说这是个 "最动人的爱情故事"。无论是 18 世纪英国小说家菲尔丁(Henry Fielding)还是 19 世纪俄国作家车尔尼雪夫斯基,到底能为他们提供多少爱情的精神养分是很可疑的,已经无从考证,然而,真正在两人关系起过明显作用的是他们共同服务的党。

你对今后工作有什么想法,请告诉我,假如你去意坚决,我也跟你去好吗?(1957 年 8 月8 日蔣宗曹致鮑彤信)

上星期日和汪琨、蓝晓虹,张镜明去逛了中山公园,玩得很高兴。据汪崑说,处里暂时不让大家谈去留问题。说等整完风再说。我想也好,等你回来再说吧。反正你已经向组织挂了号,既然处里说整风以后再说,那么你就要安下心来吧。(1957 年 8 月15 日蔣宗曹致鮑彤信)

这里很有可能指 "右倾" 之嫌的人,面临工作上的 "去留" 的问题。

亲爱的,很想你,但是这是很愉快的,我总是想你回家的时候一定变得多了,也许你会看不惯我了——知识分子的气味。但是这个没有关系,我会向你学习的。有志气,有朝气,真正自觉地改造自己,真正树立起革命的人生观。(1958 年2 月10 日蒋宗曹致鲍彤信)

希望你好好劳动,好好锻炼,自己永远也不要自满。另外,我感到你在信上从来不谈自己的思想问题,这是为什么我总是在这方面挺担心的。(1958 年 6 月6 日蒋宗曹致鲍彤信)

你说你现在除了老老实实的工作以外,没有别的想法了。我想提醒你的是,不要因为过去有许多错误思想,而在工作上束手束脚,也应当敢作敢为,解放自己的思想。有错就改,应当有这种勇气才行。(1958 年7 月7 日蒋宗曹致鲍彤信)

时常在惦着惦着你,只要你劳动好工作好身体好我就放心了,不知为什么为了你,我总是那么前怕狼后怕虎的,你真是我的一个大包袱!欲丢无法?!(1958 年 7 月17 日蒋宗曹致鲍彤信)

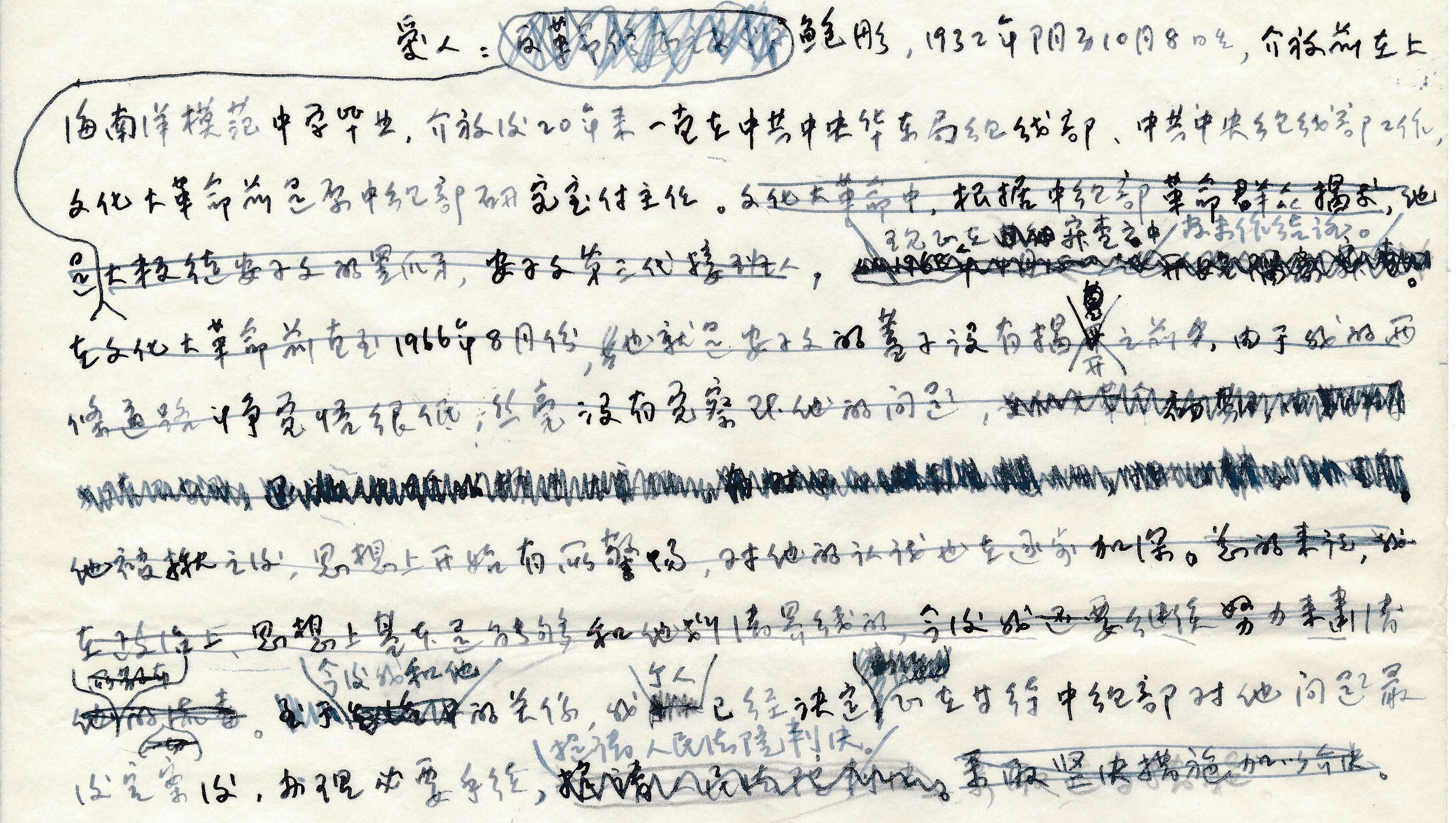

在 1969 年,蒋宗曹的题为 "自报材料" 上写道:

爱人:鲍彤,1932 年阴历10 月8 日生。解放前在上海南洋模范中学(编注: 此处有误,应为南阳中学)毕业;解放后 20 年来一直在中共中央华东局组织部、中共中央组织部工作。文化大革命前,是原中组部研究室副主任。现正在审查之中,尚未作结论。

已经落下的文字中,有被勾划删掉的一段 :

文化大革命中,根据中组部革命群众揭发,他是大叛徒安子文的黑爪牙,安子文第三代接班人,在文化大革命前,直至1966 年 8 月份,也就是安子文的盖子没有揭开之前,由于我的两条道路斗争觉悟很低,丝毫没有察觉他的问题。他被揪之后,思想上开始有所警惕,对他的认识也逐步加深。

蒋宗曹继续在编译局工作,但文革期间夫妻之间已经没有往来的书信和文字留下。后来30 多年以后,鲍彤因 "六四" 事件被关押期间,文革当中曾经为选择 "爱人" 和 "党" 陷入两难的妻子这次却是义无反顾地选择了 "爱人"。下面的文字,摘录于蒋宗曹 1989 年至 1997 年所记《 "飞行" 日记》("飞行" 指 "非刑")。

1989 年7 月7 日——这是鲍彤被逮捕的第42 天。

在以往的 41 天中,心平静到了极点,因为我深知鲍彤的清白;但也紧张到了极点。我也知道,对待无辜的人的最强大有力的武器是"莫须有",而罗织"莫须有",却是天下最轻而易举的事,……不需要任何事实,不需要任何根据。这早已被南宋的风波亭所证实,而在史无前例的"文化大革命中"发展到了熟练无比的程度,积累了异乎寻常的丰富经验。

就这样,在这种极度平静和极度紧张中,我度过了41 个白昼和黑夜。但我仍然不知道谜底,不知道鲍彤为什么被捕,或者说得更确切一些,不知道鲍彤将被加上什么罪名。现在谜底终于揭晓了。

根据这个国务院向全国人大常委会所做的报告,鲍彤犯了两条滔天大罪,第一是泄露了国家绝顶重要的军事政治机密,即戒严;第二是他主持开了一个密谋策划的会。原文是这样的:"(5 月)17 日晚,鲍彤召集了中央政治体制改革研究室的部分 人员,在泄露了即将戒严的机密后,发表了告别演说,警告与会者不得把会上密谋策划的情况透露给别人。否则就是'叛徒',是'犹大'。"

如果说,鲍彤找了某个特务内奸"密谋"了什么事,鲍彤将跳到黄河里也洗不清。而鲍彤是向政改研究室的部分人员"泄密",那就必须由与会者出来作证。陈希同当然可以"代表国务院"无中生有,但与会者会不会无中生有,那就由不得陈希同了。第二,说不出"密谋策划"的具体内容,足见纯属虚声恫吓。

如果说此前,我入夜难眠,那么,1989 年7 月7 日夜里,托陈希同这个代表国务院向人大常委作的报告的福,我安然酣睡了个安稳觉。

最后的日子

2022 年 7 月18 日,颇经一番 "防疫" 的周折,我终于抵达北京。此时父亲母亲均已身患绝症,他们都再也没有出过医院。母亲已处弥留之际,在一个月的探视当中,她的精神能够凝聚起来,认出我的时间一共不过 20 秒钟。

他们的卧室里,人去床空,周边的矮柜上凌乱地堆满了药盒子。母亲的床头柜上有一本

《西班牙语 900 句》,一本《挪威的森林》摺着翻开几页 ;父亲的床边除了常年堆放的《辞海》和英语课本和英汉词典之外,放了一本翻旧的《龚自珍己亥杂诗注》、一本我从香港带给他的《双照楼诗词藁》,还有一本中译《苏格拉底之死》。想起从前开的玩笑说他们两人 "一辈子绝不看同一本书",悲凉之中不禁莞尔。

起初进病房探视的时候,父亲还能用平板电脑看书和上网,并没有同外界的信息断绝。有精力的时候他喜欢上网玩社交媒体 "推特"。他说过 "'推特' 这东西让人上瘾。革命的时候谁最极端就跟谁走 ;推特很有意思,言论越极端点赞越多"。我劝他说 "不必同匿名谩骂的互动浪费精力",他说 "网上互动能有效预防 '老年痴呆'"。甚至要我帮他开过一个小号,两个 "推特" 号互动,自己一问一答,好不热闹。以往我们每次见面,我大约总会转达一些分析人士向父亲提出的一些关于时政的问题。例外的是这次他基本上没有什么兴趣谈论时政。最有实质内容的是,他说 "今天的中国人还是在文革的阴影下活着。文化大革命说到底只有一句话是真的,那就是 '谁反对毛主席就打倒谁',现在只继承下这么低级的一个东西,还有什么好去评论的?!"

我们的谈话渐渐归拢到一些人生的终极问题。他多次谈到基督教,而且很有心得。他说"真、善、美,实际上是一回事!很深刻!" 他让我去查这一思想最早来源于何处,相信他是没有看过什么阿奎那 (St. Thomas Aquinas) 之类的中世纪神学著作。谈的最多的还是孔子孟子和庄子,他说 "有了孔孟庄,如何做人就清楚了"。我又问他,在他的一生中孔孟庄和共产党的关系是什么。他说 "我在党内诚心诚意言行一致地帮助它;我在党外就诚心诚意言行一致地去批评它,这就是孔孟庄做人的道理。" 记得他曾经说过,孔子孟子同人本主义二者本质上"是一样的东西,都是实现人的价值"。

父亲看完的最后一本书是余英时的《论天人之际》,之后就再也没力气举起那个伴随了他九年的平板电脑。读后感我只听到一句"经历了毛泽东时代以后,中国就从此不再是中国了"。2022 年11 月9 日凌晨,他在呕吐中挣扎,思绪仍在持续,在一连串听不清楚的话语中,

我只清晰地辨认出 "……杞人忧天……"。虽然这是他留在人间的最后几个字,但我永远也不会知晓它们确切的含义了。

2022 年 11 月14 日

没有评论:

发表评论