作者:西西弗斯的健忘症

原题:来自伊朗监狱的长电话

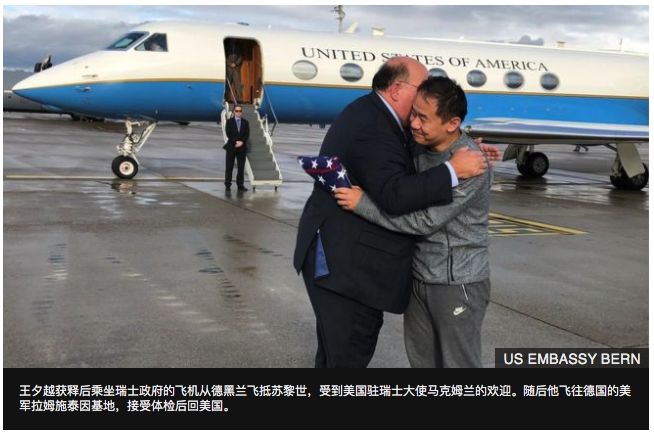

王夕越,这三年来我最牵挂的陌生人。被判莫须有的十年间谍罪,在伊朗三年监禁后,在2019年的12月7日终于被释放了(具体新闻见这里)。这是2019年我听到的最好的消息,喜大普奔地炸出了这个深度潜水的公号。

夕越被释放后不到一个月,Trump主导的美军刺杀伊朗高级将领Suleimani的新闻震惊世界,美伊局势一触即发。倘若夕越此时仍然在伊朗大牢,他的美国公民身份不知会遭受怎样的虐待,甚至可能是生死未卜。能赶在Suleimani事件之前被释放,着实捡回了一条命。

我来回忆一下半年前他在狱中时和他的一次电话,这绝对是我此生打过的最长也最奇妙的电话。

我有个朋友叫张湛,网名"卡丹"可能更多人知道一些。他是个天才。天才的帽子不是我扣的,他十岁的时候考进了北京八中的专招神童的超常实验班,十四岁高中毕业,十八岁北大毕业。这样真心聪明有趣的天才我结交过几个,童年的快车道最经常造成的问题是,他们十八岁大学毕业就会提早陷入大部分人直到三四十岁才会感到的中年危机。

张湛的"中年危机"便是决定从北大化学系大跨界转去非常难学也非常难就业的伊朗学,在哈佛一读读了十年的伊朗学博士。2015年我们在哈佛结识,当时除了读博士他还刚开始办一个叫"天书"的播客(喜马拉雅和各类播客平台都有),主要内容是找一些天才讲他们研究的天书,讲对普通人来说非常冷门的话题:秦汉祭祀、亚述、超弦论、开罗藏经房。

2015年3月14日的第三期播客,讲斯大林传,嘉宾王夕越。

2015年9月3日播客,讲海上丝绸之路,嘉宾王夕越。

2015年9月19日,讲苏联的崩溃,嘉宾王夕越。

这几期播客我都听了很多遍,那段时间逢人就推荐这个播客,拉着人陪我重听这几期。依稀记得夕越还讲过一期关于边疆民族的,不久就被和谐了。王夕越讲的那几期,如闻其声,如见其人,一个学术渊博,游历广泛,又异常风趣热情的人。他会俄语、乌兹别克语、满语、普什图语、印地语和乌尔都语。他去过无数危险神秘的国家。一个真正的Renaissance man. 他讲东欧,讲苏联,那其实已经是他曾经的专业。卡丹在播客里承诺,要让王夕越讲完了东欧讲他现在研究的伊朗:2015年,王夕越正在普林斯顿读历史系博士二年级,博士论文的题目是19世纪内亚国家政府的相似之处,其中的一个政府是伊朗恺加王朝。

15年底夕越和妻儿去了冰岛玩,儿子两岁,那是他们第一次一家三口去旅游。那之后不久他就动身去了德黑兰,到档案馆里找十九世纪的恺加王朝资料。他需要的资料,也可以在土库曼斯坦找,可是土库曼斯坦没给他签证。也可以在阿富汗找,可是阿富汗比伊朗更危险。所以他去了伊朗:三国之间唯一的理性选择。

我仍然每期都听天书广播,期待哪天能听到王夕越讲中亚。没有等到那期播客,等到的是2016年夏天他在伊朗以间谍罪被捕的新闻。等到2017年夏天宣判,刑期十年。

那之后关于这个案子有很多公开新闻报道,中文英文都有。很明显一个只能在档案馆里调取十九世纪历史档案的历史系博士生不可能是个间谍。他被抓的唯一原因是他的美国护照(十几年前,因为母亲的再婚,他跟着移民去了美国),伊朗人想为自己的下一轮的美伊谈判增加几个人质交换的筹码。有几天他被抓的消息在中文媒体上传得很热,底下的评论大多是,活该你丫移民美国。

普林斯顿是我本科的母校(王夕越在我毕业后才入校,所以我们并不认识),于是我经常在校友杂志上看到案件的跟进报道。杂志报道的主题大多是他的妻子曲桦在为他的释放四处奔走,学校师生聚会搞prayer,各类民间组织机构联名信敦促伊朗放人,然而案子没有进展,美国政府的相关行动缓慢低效,而伊朗是一个巨大的黑箱。

今年四月,卡丹因为工作的关系去德黑兰,在微信朋友圈里发了张照片,照片上是他准备带给王夕越的书。我点开照片一看,一大串牛逼的书里有一本我写的《自由的老虎》,哑然失笑,以为卡丹是逗我玩。

五月中,卡丹问我,有个热心读者看了我的书特别想和我交流,他刚刚开始尝试写作,问我有没有空打个电话。我问他,这个热心读者有什么过人之处。卡丹说,热心读者在伊朗监狱。

于是五月底的一个夜晚,我接到了一个号码显示为加州的本地电话,电话那头,一个男人的声音,"你好,我是王夕越。"

"夕越你好,我其实是你的脑残粉。你那几期天书广播,我听了无数次。"

然后一个响亮的波斯语录音打断了这个电话,半分钟之后,录音结束,王夕越平静地说,"这个定时录音说的是,这是一个来自伊温监狱的电话,请谨防诈骗。"

这个电话最后打了快两个小时,是我此生打的最长的一个电话。在两个小时之中,同一个"谨防诈骗"的录音又打断了我们几十次,它们那么的响那么的单调,一种黑色幽默的恐怖,就像卡夫卡的那个城堡。它很真实具体,却又是只有在最疯狂的电影里才有的情节。

接到这个电话之前我很犹豫该如何安慰他,安慰别人绝非我的强项,我也不知道施舍怜悯对于牢狱之灾的他是否太廉价。结果,这个电话几乎完全没有寒暄,马上就开始讨论写作。

他讲到他为什么想认真学学创意写作:一是为了抵抗无聊的监禁生活,二是因为他的经历独一无二,想把这里的见闻保存下来。因为读文科博士,他对学术写作很熟悉了,但是觉得用学术写作的方法写非虚构,读起来枯燥无味。

说话间他提到我从前写的几篇文章,我说,"看来一个多月前寄给你的那批书已经过审拿到了?真快啊。"

他说,"哪里有。审查不知道要审到猴年马月呢。每一本书寄给囚犯都需要审查员读一遍里面的内容。英文书反倒审起来快点,因为懂英文的人还不少,如果是本中文书,要等到一个懂中文的审查员,至少一年半载。让卡丹寄这些中文书来,不过是存个念想,并没有指望能读到这些书。"

他又解释,"普林斯顿给我成立了一个读书小组,每天都有学生志愿者轮流给我监狱打电话,什么都不聊,就是读书。你的《自由的老虎》,我就是这么读完的。"

原来不是阅读,而是"朗读",来自千里之外的志愿者的人肉版audio book。我想象着《自由的老虎》里的那些章节,每个段落都被那个呆板的"谨防诈骗"的录音打断无数次。

"之前也有美国公民被伊朗莫名其妙地关起来,放回去之后有些人也会写本书出版,可是他们写作的时候已经是在牢外好几个月了,记忆不准,也没有设身处地的感情。我现在的打算是,写完一篇初稿就打电话给志愿者,让他们录下来,这样成书的文字全部都是此时此地的真情实感。"

呵,不但是人肉版audio book,原来还有人肉版录音笔!

我们聊到我为什么开始写,怎么学习写作。其间他提到Peter Hessler云云,我才意识到,其实我并不是他打电话请教的第一个老师了,与夕越素昧平生的何伟也以这样一种奇妙的方式指教过他。

电影里拍那些黑帮老大,关在牢里还能掌控牢外的的一切,以前我看了都以为是拍电影,和夕越聊天之后才知道可能是真的 ——如果他是个黑帮老大,他应该也能在牢里把件件事情搞得顺顺当当。本来就是脑残粉的我,此刻已经成了十倍迷妹。

突然,夕越说,"要不我读一篇习作给你听吧,你提提建议。"

1 第一篇习作

是关于一个狱友的人物小传。讲一个六十多岁的狱友,老当益壮,贪恋声色,娶了好几个年轻的妻子。每个犯人都有"探亲监"的额度,允许和配偶在性爱房里做爱。大部分狱友即使已婚,考虑到自己的处境以及监狱设施的惨淡,不会去用这个额度。而这位六十多的老哥儿则不同,每次额度必用,并且在每次探亲监的前夜,都会大肆挥霍一番:问别人借钱买很多零食点心,并不是为了给老婆们吃,而是自己一夜全部吃完。吃完了便要九点钟早早睡觉,为了明天的性爱而养精蓄锐,如果有人此时吵闹他,必然大大的不开心。

2 第二篇习作

讲几个月的某一天,看守突然通知王夕越,可以领箱子了。就是抓他的时候没收的行李箱,终于要还给他了。他一听,实在是太高兴太激动了,他好多次梦见重新拿到了这个箱子,然后大摇大摆地走出监狱。他醒来时好多次回忆和想象着箱子里放着的东西,因为重新见到这个箱子的那一天,也就重获了自由。

看守带着他走进一个长长的甬道,甬道的尽头,另一个看守带着他的箱子等着。他快步走向那个箱子,然后和看守们握手挥别。

看守们不理解地问,"你要去哪里?"

他说,"我自由啦,你都把箱子还给了我。"

看守说,王夕越,你被判了几年?

十年。

看守说,你现在服了几年?

两年半。

那你还有七年半嘛,你离自由还早呢。

他说,那你们干嘛把箱子还给我?

箱子里的东西已经审查完了,就还给你呗。你打开看看,东西齐不齐。

他此时已经又气又恼,原来箱子并不意味着自由。

他曾多次想象过箱子里的东西,他的衣服,他的纪念品,各种他眷恋的小东西……然后他打开了箱子,发现记忆那么有欺骗性,他其实并没有太多的私人物品在这个箱子里,有的只是学术研究的工具书和参考资料,他因这个研究项目而坐牢,一看到这些书就厌恶至极。箱子里只有一件纪念品:他和妻子和儿子唯一的一次共同旅行,在冰岛拍的三人合照。他取出这张照片,让看守把箱子里剩下的东西都扔掉。

听完这两篇习作,我给他提了一些技术上的建议,比如可以试试插叙插议,而不是按照时间的顺序平铺直叙;比如扩写一些感情和心理的描写,而不是四平八稳地讲完一件事。

然而,更多的时候,我在为他打气。一个故事最重要的部分是故事本身,而不是叙述它时所用的技巧。我跟他说,大部分的记者和非虚构作者在用最高超娴熟的技术讲述一个平庸无聊的故事。没有一个人,像你王夕越一样,拥有这样一个无比真实又异常惊险的故事, 你可以改进写作技术,让故事更加易懂,更加动听,可是即使你什么都不做,只是平淡老实地把它讲完,也已经胜过了世界上的大部分非虚构写作。大玉不雕,说的就是这个意思。与其说是技术上的改进,你更需要的是自信,排除写作的焦虑,把这个故事讲完。

这是我唯一一次和夕越聊天,因为时间如此宝贵,我们没有谈论起我们自身的处境。我猜测。夕越仍然以为我是一个勤奋的写作者,并不知道我已经一年多没有认真写过什么东西。和他打电话之前没几个星期,我刚从Pokemon Go的产品经理的职位辞了职,在自己创业。短短几周,已经经历了些创业路上的磕碰,自觉前途茫茫。

然后我接到了这个电话,在无数次的"谨防诈骗"的警报声之间,一个陌生人读给我听:他终于拿到了自己的行李箱,以为自己就要得到自由,他太高兴了,心跳到了嗓子尖,然后他发现上天只是开了个大玩笑。他读给我听这个故事的目的不是为了寻求安慰,而是关心如何把这个故事讲得更好。在他最艰难的时候,他鼓起勇气地给自己搞了个大project。在这个习作里,他讲到自己如何失望难过,但在他读给我听,向我提问的时候,他的语气里已经没有了那种沮丧情绪,只有一种专注的求知欲:他迫切想知道,如何能执行好自己的这个project。

我想,如果我横遭诬陷,好好读着博士,突然被判十年,变成强权的人质和筹码。我会怎么办。

我大概会自杀吧。稍有点光亮我就睡不着,我受不了肮脏龌龊的环境,我听不得子虚乌有的指责,我不能没有手机电脑,我不能见不到我珍爱的家人朋友。

但是如果我没有死,或者被监视着想死也死不了,那我会做什么。

大概会和夕越一样,开始写东西,即使不懂怎么写,也会写下去。因为写作并不一定是一种职业或者才能,也可能是一种生存方式,治愈方式。你遭受巨大的不公,老天爷在耍你,逼你生气,逼你发疯,在你面前把希望撕碎。把它写下来,读给别人听,多读几遍,直到你朗读的时候,你已经超越于这个切身的经历之上,能够平静地把它读完。即使有几百次被监狱的录音打断,你还能乐呵呵问别人:你觉得我怎么能把这个故事写得更好?

夕越,2020快乐,期待很快读到这本书。

——作者微信

没有评论:

发表评论