Original 牲命记 历史与秩序 2022-03-28 05:30

收录于话题#牲命记13个

一

俄乌战争爆发以来,一位俄国地缘政治学者杜金,忽然间刷屏,论者目为“克里姆林宫的帝王师”,或是“普京的大脑”。事实是否如此,外界不得而知。杜金大幅继承海德格尔和施米特的思想资源,诉诸于传统主义,大空间论,专注于反现代性、反理性、反单极化的思想生产。在其代表著《第四政治理论》,批判了20世纪所盛行的三大主流政治理论:自由主义、共产主义、纳粹主义。但是作为噱头的“第四政治理论”的篇幅,只是寥寥数页,给人感觉似乎是一个俄国版的“通三统”(沙俄,苏联,当代俄国。)。不过,我并不关心杜金具体的批评和伸张。杜金作为一个俄国政治思想家,和二十世纪的德国政治思想存在着明显的亲和性,这一现象背后是一种地缘空间关于知识生产的逻辑,这个值得讨论。

二

在人类的历史上,产生过不计其数的独立知识系统(通常我们称之为“文化”),这是基于各自特殊的交通、生态条件下,产生的结构性、系统性的效率规范(这里的“知识”并不涉及对错,比如说“地心说”也是一种知识。)。在近代之前,人类的技术条件并没有形成跨大区域的大规模交通联结,因此知识也是互相独立于区域性框架的,并且高度受制于生态性的限制(比如农耕和游牧,儒家学说就无法适应草原。)。随着大西洋世界的崛起,开启全球性的扩展(一般把这个过程称之为“近现代化”。),发端于大西洋体系的知识系统,也开始相伴扩展。全球体系的扩展过程中,通过暴力和交换,重置了过去的全球各大区域空间,形成了“中心—边缘”的空间等级关系,取消或是贬值了各大区域空间中的传统知识(据说,杜金就拒斥物理学、化学这些全球性知识,他到是自觉的挺彻底。)。这种同质化的知识基础,是全球协作得以展开的基础条件。直到今天,人类的知识获得了空前的统一。知识的生产和传播逻辑,应该是遵照一个生物需求性的获利逻辑在生产和传播,即人类并不在乎知识的真实性和可靠性,而基于知识的获利效用而决定是否生产和接受。这也许是基于暴力压制,也许是基于交换效率。这种逻辑才是我们具身知识形成的驱动力。三

作为冷战终结宣言的《历史的终结及其末人》,在风靡20多年后,随着全球权力格局的变化,“历史终结论”最终变成了一场惨不忍睹的学术群踩事件。作为一种知识生产,“历史终结论”是基于全球单极权力场的奠定所形成的。如果这一结构没有改变,人类的政治进程,自然会按照美国所设定的议程展开,历史也朝此目标终结,但随着中国的崛起,撬动了美国所主导的单极世界。权力场的演变,自然会造成之前权力场所形成的知识有效性贬值。因此,今天的学者在群嘲“历史终结”盲目的普世终结论之余,转而会强调赞同亨廷顿当年“冲突论”的洞见,因为亨廷顿给予了各大文明的特殊性及其存在地位,也就是承认了多极化世界。只不过在预设美国在未来较长的一段时期内,依然会是霸主的前提下,一些非中心区域的政治学者,往往会策略性的提出“大空间论”这一柔性抗争方案。因为“大空间”作为特殊论的前提,只是为自己争取生存空间(但“大空间论”并不会给予所属空间势力范围内的弱小者以尊重。),而不是像冷战时期两种普世论之间的零和对抗。

四

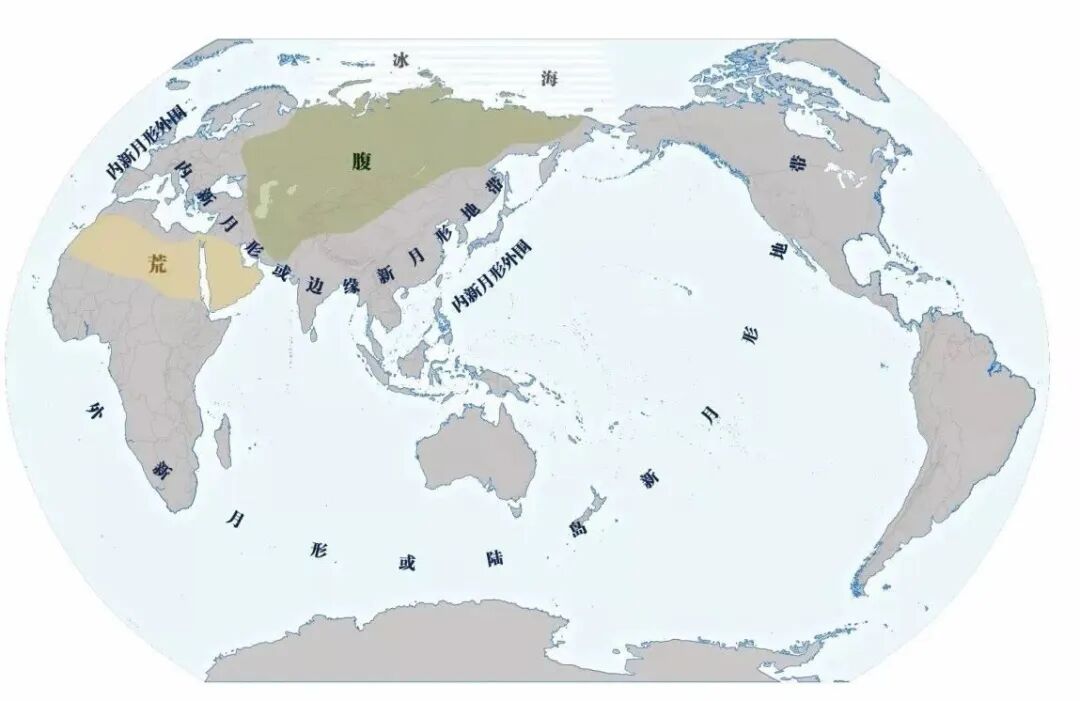

“历史终结论”,作为一种知识方案,是基于政治哲学的演绎,在面对现实世界时,政治哲学其实更多的是作为权力体系的规范,而非实然解释,因此这种规范导向,决定了它就只是一种低维的知识生产,是无法涵盖人类的自然差异的。海洋世界的全球性链接和崛起,是人类权力场的一大突变。“历史终结论”,就是建立在海洋世界权力压制大地世界权力这一现象的总结。海洋的几百年间的强势扩展,的确容易让人产生“乐观”、“进步”认知,但事实上,海洋作为交通介质,受制于获利的规模边际,受限于地理成本的桎梏,这决定了它的知识方案,存在效用边际。欧亚大陆腹地,绝缘于低成本海洋运输。在生产上无法适应、被改造于大西洋中心政经体系。这和近代以来的西方,完全是两条道路。这在马克思这里就变成了“亚细亚生产方式”(恩格斯对于俄国能否跨过卡夫丁峡谷是持悲观态度的。)。换言之,海洋世界所形成的知识系统,并不适用于欧亚腹地,若接受大西洋中心政经体系知识,则具体实践效用的往往是负值。从而欧亚大陆腹地是独立于“大西洋全球知识体系”中的例外,出现杜金这样的思想,也就不足为奇了(需要注意的是,两种空间知识的差异,虽然存在着明显的地理层面的划分,但也存在阶级、城乡分布的差异。)。

两种空间秩序的形成,其实存在两个核心要素,海洋世界的常量要素是时间,而在大地世界的常量要素是空间。因为海洋世界的空间是变动的,而大地世界是静止的(这样概括可能有些抽象,举个例子,见上图。给人的感觉,这个村落过去是这样,现在是这样,未来很长一段时期内还是这样,这个空间就是静止的。但是,在沿海的城市就不一样,可能今天通高铁,明天建高架,后天修机场。人们除了置身在一个现实空间外,还存在于一个共同拟构的未来时空间,人类的理性可以延展到这个拟构空间之中。有无这个空间,差异是很大的。比如说,杜金主张等级制,因为他所处的欧亚空间是低流动的,那么权力格局就不会发生变化,所以人家可以接受等级制。一个高流动的空间,三十年河东三十年河西。有的是资源配置的机遇,谁愿意接受等级制?)。这种差异,自然造成了两种知识体系的格格不入,甚至针锋相对。但它们在彼此的空间中,又都是自在自为自明自恰的。五

如果说,福山的“历史终结论”,是指海洋世界的历史终结论,其实大地世界也会有自己的历史哲学(儒家主流就持有一种历史倒退论,而公羊学派则有三世说,还有五德终始说。)。比如说黑格尔说中国的历史是一再重复,那么在皇权制度下的臣民,不就是“末人”吗?当然,随着近代以来的全球空间剧变,中国的历史哲学又改变了,这是后话。因此,福山所说的“历史终结论”,解构性的表述,应该是海洋世界在占据全球支配地位后,以其空间形态涵化大地形态,以其秩序最终形态普遍替置于所有大地世界的最终形态。不过,在现有的科技条件下,海陆的自然鸿沟依然是无法抹平的。“历史”即使“终结”,也只是局限于海洋世界的终结,大地世界因为地理的限制,无法被吸纳,也不甘于被支配。因此,海洋还会持续性的受到大地世界的挑战,而出现历史的“反复”。杜金和施米特、海德格尔的知识亲缘性,都是基于一种空间对抗的知识生产。不过我对于大空间划分的大地政治本体论,并不以为然(这也不代表我会去尊重海洋世界的政治理论,因为它们都有特殊的空间载体。而在现有技术条件下,人类还不能发展出有效的普世政治方案。),毕竟世界是变动的,大地世界试图降低信息流通,维持低位均衡状态的政治秩序,虽然很稳定,但扼制了创造性(只要强暴力存在,信息熵减,知识创造的路径是锁定的,人类什么想象力都废了。)。而海洋世界因为弱控制,允许一种高位均衡的政治秩序,因为需要满足高均衡的条件比较多,总是面临失序的风险。但时间一长,又会得益于信息的流动性和信息组合的开放性而率先完成技术突破,重新将人类拨回到到“历史终结论”的道路上(这未必是有趣的世界。)。

没有评论:

发表评论