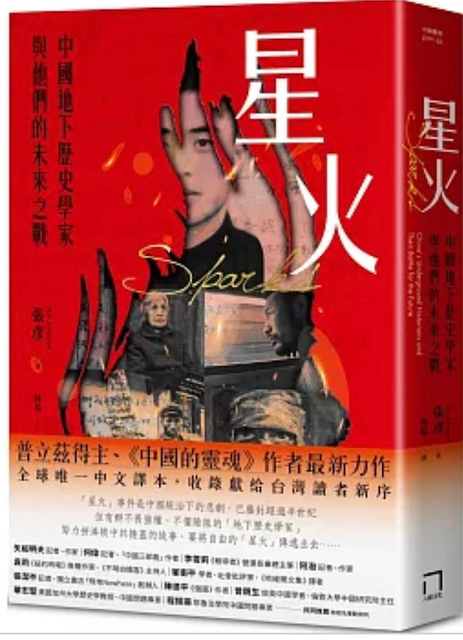

- 原文作者: Ian Johnson

- 譯者: 林瑞

- 出版社:八旗文化

- 出版日期:2024/06/05

對我來說,《星火》在台灣的出版,就像它的英文版首發一樣重要。早在展開本書寫作過程之初,我就知道英文版問世只能算工程完成一半而已。另一半是它面向廣大華人世界的中文譯本。

事實上,早在二○一○年展開本書研究工作時,我已經做著迎接這一天到來的準備。在之後十年,我總以華語進行訪談,然後將過程錄音、轉譯成文字。在《星火》英文版中,我翻譯了其中部分材料,不過我一定會在附注中注明中文原始出處。所以這麼做的理由是,我要確定當有一天中文版問世時,我在書中引述的人物能夠原音重現。我感覺若不能做到這點,就是對那些受訪者的背叛。我從一開始就知道這本書會有兩個並行、但對等的版本:一是用我的母語寫成的英文版,另一是以書中人物母語面貌問世的中文版。

而我也知道,中文版最佳的、也是唯一能夠出版的地點就是台灣。當然,在中國出版這樣一本書根本不可能,但台灣基於歷史因素使然,是絕佳的中文版發行首選。在不久以前,台灣也曾歷經獨裁統治,許多台灣的中老年人或許對此記憶猶新。在那段期間的台灣,統治系統外的作家與導演也曾甘冒奇險發表「地下」雜誌與影片。在今天的中國,這類人物是所謂「體制外」人士,在當年台灣,這類人物被稱為「黨外」。

我還記得當我於一九八六到八八年間留學台灣時,陳映真等知識分子辦了一家叫做《人間》的雜誌。像直到不久以前還能在中國出現的一些刊物一樣,《人間》是一本半合法雜誌,討論一九八○年代台灣的許多敏感議題。我有幾位在《人間》工作的友人,就曾調查過環境破壞與原住民命運這類禁忌議題。

拿當年的台灣與今天的中國做對比或許並不準確。即使在當年蔣介石統治下,國民黨也沒能像今天的中國共產黨擁有這許多壓迫工具。但正因為如此,《星火》中的人物尤令人可敬。或許台灣讀者可以從歷史回顧中,見到人們在台灣最黑暗一刻站起來,為爭取更自由、更民主的社會而抗爭,他們的抗爭看似垂死掙扎,但最後他們成功了。

《星火》在英語世界引起讀者迴響,基於一些相同的理由,從更廣的角度來說,華人世界的讀者也會喜歡這本書。許多人告訴我,見到今天的中國竟還有一些能夠獨立思考的人,頗令他們振奮。歷經多年耳濡目染,全球各地人們早已將中國視為無可救藥的專制、甚至極權國度,出現在這個國度的任何曙光都能令人稱奇、心動,甚至狂喜。當然,許多中文讀者自然早已熟悉這點,但對於其他不那麼了解中國近年發展的人來說,他們也可能會產生同樣的振奮之情。

許多讀者也在這本書裡見到普世趨勢,特別是讓他們想到冷戰期間在蘇聯與東歐屹立不搖的獨立思考,還有那個時代的幾位巨人:索忍尼辛、昆德拉與哈維爾。我要用這本書向讀者引薦幾位依我之見,與索忍尼辛等歷史巨人旗鼓相當的人物。當然,《星火》書中這幾位人物自成一格,而且與索忍尼辛等人的對比也並非全然相同。

讀者會在書中見到了不起的記者江雪,以及著名女權運動學者與製片人艾曉明。在大饑荒期間,江雪的祖父曾為了讓家人活著而甘願自己餓死。艾曉明製作的不下十幾部影片中,不乏媲美《終點站酒店》(Hotel Terminus)或《浩劫》(Shoah)等納粹大屠殺紀錄片的偉大製作。讀者會在書中隨著譚合成旅行,這位非傳統、古怪、有趣、感性的作家曾經揭發共產黨直接幹下的大屠殺罪行。把時間拉近一些,這本書還會談到對二○一九年新冠疫情進行私下調查的幾位人士的故事,以及「白紙運動」。

這樣的人都是不能見容於中國的人物,但他們存活了下來。他們沒有全數遭到滅絕。中國不是(至少還不是)「完美獨裁」。

***

本書大多數內容都是二○一○與二○二二年間的研究成果。有人會說,自那時以來,事情已經有了變化。當然,世事無常本是生命特質,沒有一本紀實文學書籍能把題材拉到今天。但就《星火》雜誌個案而言,近年來的時事發展只讓我更加堅信,與過去相形之下,這本書描繪的一般趨勢更加令人信服。

為了解這一點,且容我簡單說明這本書的結構。我在原版序中對這點有較詳細的敘述,但值得在這裡簡短再提一下:本書以中國地理為準,從中國西北談起,穿過「中原」腹地,談到它的邊陲,最後走出中國,談到台灣,以及亞洲其他地區、北美與歐洲地區的華人社群。我在書中談到中國地下歷史學家今天面對的困境,要比過去更加艱險,但海外華人如今扮演的角色也比多年前重要得多。我們見到中國境內的獨立記者現在得到海外編輯人與作家的支持,見到海外愈來愈多的地下影展投入鼓吹中國地下電影的運動。簡言之,本書大多數讀者,也就是海外的華人世界,很可能也是中國人民爭取自由思考的獨立鬥爭的一部分。

依我之見,以如此持續不斷方式進行的這種鬥爭,最近一次出現在第二次世界大戰期間,當時海外華人捐錢幫助中國抗日。二戰結束後,中國陷於內戰,最後中國共產黨掌權,導致難民潮湧往香港、台灣與海外,不過中國與外界的溝通也因此大幅切斷。支持與反對共產黨的人在海外爭執了幾十年,但與中國沒有多少直接接觸。

毛澤東死後,中國對外開放,開始迅速發展。從一九七○年代末期到二○一○年代初期這段前後約三十五年的時間,往往稱為「改革時代」。這段改革開放期間並非風平浪靜,以天安門大屠殺事件為例,就曾引起海外華人矚目。但總的說來,海外華人與中國異議人士之間的聯繫相對膚淺。造成這種現象的可能原因是中國經濟正快速成長,社會政策相對而言也較為放任。曾有好一陣子,似乎是中國會愈來愈開放。對許多人來說,它當然是個經濟發展的機會。異議人士繼續存在,只是面對排山倒海而來的膚淺的樂觀(中國正在改變!)與貪婪(我們必須面對現實,這可是全球最大的市場!),他們也只能孤軍奮戰。

現在,我們見到中國陷於後毛澤東時代第一場長期危機中。習近平的國家主義政策已經導致成長放緩。他管控公民社會的嚴厲政策,已經使中國許多最有前瞻性的人放棄了希望。他的新冠疫情政策讓數以千萬計民眾無端受災,使就算對政治最無感的中國民眾也認為政府領導人無能。而習近平在二○二二年的三連任,意味這一切短期內不會結束,造成許多人心灰意冷。

正是在這種時空背景下,海外華人開始扮演重要角色。許多中國人移居海外,其中不乏中國最重要的思想家。過去可能計畫回國發展的中國青年,現在在海外創辦獨立報刊、紀錄片影展、討論會,他們參加抗議,甚至演出諷刺中國政局的單口相聲。

為了將中國獨立歷史運動的相關作品收集在一處,我建了一個叫做「民間檔案館」的非營利網站(www.minjian-danganguan.org),提供書本、雜誌與影片資料。這項行動獲得有理念的中國青年熱情響應,表示願當義工的人數之多頗令我稱奇。幾位為這個網站工作的青年一旦回國,可能因此遭到報復,但他們沒有退縮,因為他們相信這樣做能創造、維護獨立的中國思考。

這本書永遠不會在中國境內流通,但中文版的發行意味它現在可以在華人世界亮相,可以融入人與理念的洪流,在中國與世界其他國家之間流傳。華人世界的讀者對這類作品會有他們自己的思考。套用本書卷首引言那段漢娜.鄂蘭的話,這群中國地下歷史學家的生命意義何在呢?我認為讀者需要自己做出決斷:他們是即將熄滅、搖曳的燭光,還是遠方那灼熱的陽光,那總能掃盡一切陰霾、讓大地回春的朝陽?

没有评论:

发表评论