人是照著上帝的形像所造,而聖子是上帝的真像(西1:15)。因此,耶穌在世時的三重身份——先知、祭司、君王——即使在墮落的世界中,人也多少會反映出這三重身份的性情。因此,我希望透過閱讀不同人物的傳記,觀察他們的言行如何對應先知、祭司與君王的性格。有些人三種性情都十分顯著,也有些人則只凸顯其中一種。

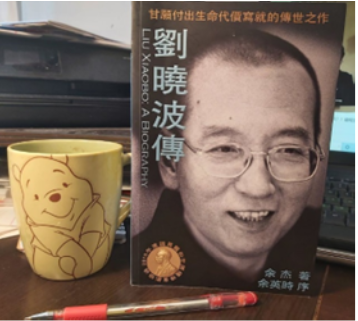

在閱讀《劉曉波傳》的過程中,我總覺得劉曉波具有強烈的先知性格。他從未停止透過演講與寫作傳遞民主與自由的訊息。他天性喜歡與人辯論,個性倔強而火爆。他的本業是文學評論,被譽為文壇的「黑馬」,因為他的評論直言不諱、從不留情。若沒有這樣的性格,作為一位先知,就難以在眾聲喧嘩中獨樹一幟了。

當然,他還必須具備銳利的目光,才能進行深入透徹的批判。他的批判極為徹底(p.78),而對於自己的錯失,他也毫不寬容地自我反省與批判(pp.154, 167, 174)。即使因此必須面對中共的壓迫,他仍寧願被囚禁在監獄裡,也不願離開中國(p.82)。先知在壓迫中,總不會離棄他所屬的群體;因為先知的信息,乃是深植於自身的群體之中,即使「先知在故鄉是不受歡迎的」(p.84)。

然而,先知並非孤軍作戰。劉曉波所撰寫的多份自由民主宣言與改革建議,皆獲得不少文化界人士的支持、協助策劃與起草——

1989年4月18日 《改革建言》

1989年6月2日 《六二絕食宣言》

1994年 《關於廢除勞動教養制度的建議》

1995年5月 《汲取血的教訓,推進民主與法治進程:「六四」六週年呼籲書》

1996年8月 《對當前我國若干重大國是的意見》

2002年7月27日 《網絡公民權利宣言》

2003年11月20日 《呼籲遷移毛澤東遺體的開放式徵集簽名信》

2004年12月13日 《起草中國年度人權報告》

2006年6月6日 《呼請中國政府在全球基金國家協調機制上尊重民間權利和文明規則》

2007年8月7日 《同一個世界,同一個夢想,同樣的人權:我們對北京奧運的呼籲和建議》

2007年12月26日 《再次呼籲在奧運會開幕之前遷移毛澤東遺體》

2008年3月22日 《中國部分知識分子關於處理西藏局勢的十二點意見》

2008年12月2日 《零八憲章》

然而,「六四」事件使他逐漸意識到,知識分子不能僅靠說教,而必須以行動承擔責任。因此,他與另外三位人士共同絕食,要求中央改革,被譽為「絕食四君子」。他也從原本的戰鬥格性格,慢慢轉向與人民同行,「以絕食完成了自己的理論:沉入人類悲劇的最底層」(p.135)。這樣的轉變,源自他身上三種先知性的特質:自由、責任與懺悔(p.217)。

早在初期,他就展現出自由而批判的精神;「六四」期間,他漸漸學會承擔整個民族的命運與責任;而在「六四」之後,他更深刻體會到,自己無法逃避那場悲劇的責任——畢竟,他的絕食行動在某種程度上促使學運走向高潮,並引發最終的屠城。因此,往後的歲月裡,他始終懷抱懺悔之心,為「六四」的亡魂贖罪。

有人認為他已失去了過往的戰鬥性格,轉向非暴力,甚至批評這是對政權的妥協。但事實上,他從未向獨裁者低頭。他只是改變了抗爭的方式,卻始終堅守「以真理為尺度」的原則(p.379)。他的評論文章,即使採取了非暴力的路線,依然犀利、深刻,毫不遜色。

劉曉波並不是聖人,他也有自己的錯失與軟弱。他如同我們一樣,需要在歲月的琢磨中,讓性格漸漸趨於成熟與圓融。正如《雅各書》所說:「以利亞與我們是一樣性情的人」(雅 5:17),即使是先知,也不過是血肉之軀。

然而,在這墮落的世界中,我們仍能依稀窺見那斷續零碎的先知性情在人性中閃爍——這正顯明,上帝從未離棄祂所創造的世界。教會的使命,就是要走出去,尋找那些失落了的先知、祭司與君王,使他們因認識耶穌基督而被尋回,成為教會的一分子,讓這世界因他們的歸回而更加彰顯上帝的榮耀。

没有评论:

发表评论