李澄欣 BBC中文记者 2024年6月30日上午9点07分

图像来源, SAM YEH/AFP

图像加注文字, 今年3月23日港府通过“23条”,图为在台港人于台北集会抗议。 香港曾经是两岸之间重要的资讯交流平台,但《香港国安法》实施四年,台湾议题在香港变得敏感。BBC中文采访十多名香港记者,了解他们在政治压力及日常新闻运作中,为何越来越难报道台湾新闻。

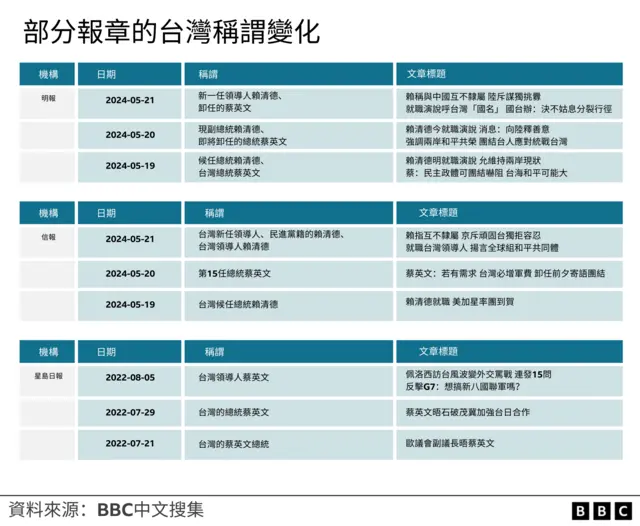

一天之内,“台湾总统赖清德”的称谓在香港媒体上集体消失了。

5月20日,赖清德就职上任中华民国第16任总统。当日前夕,香港《明报》和《信报》还是称他为“候任总统”。

5月21日,他在上述媒体突然变成“台湾领导人”,或被直呼其名。

“就是520那天,公司高层召集了各部门的中层主管开会,宣布公司基于法律风险做了这个决定,以后不能写‘总统’。”报章编辑嘉荣(化名)对BBC中文说。他不便透露具体所属香港媒体是哪一家。

“其实香港‘23条’(即《维护国家安全条例》)通过后大家都猜到会有这一天,赖清德上台是个转折点,台湾政治新闻比以前更加敏感,大家都怕出事。”他说。“你认真看看,现在连深圳新闻都比台湾新闻多。”

《香港国安法》在2020年颁布实施,第20条“分裂国家”罪所涵盖的分裂国家、破坏国家统一行为,港府称是指“台独”分裂活动或其他“非法改变台湾作为中华人民共和国的一部分的法律地位”的活动。

但北京对“台独”的定义越来越阔,2021年当局公布的“台独顽固分子名单”包括时任台湾行政院长苏贞昌、立法院长游锡堃、外交部长吴钊燮,翌年更新名单加入时任台湾驻美代表萧美琴、国家安全会议秘书长顾立雄、立法院副院长蔡其昌、民进党立法院党团总召集人柯建铭等。

图像来源, GETTY IMAGES

图像加注文字, 2024年5月20日,赖清德和萧美琴就任台湾正副总统。 赖清德上任总统后,大陆多个部门随即公布《关于依法惩治“台独”顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪的意见》,涵盖惩治“台独分裂国家行为”共22条规定,最重可处死刑,追诉期为20年。

“大陆对台湾的限制越来越严重,以前台湾总统讲了什么,香港记者一定照写,保证不会有事,但现在写出来可能很危险,随时说你帮他宣传‘台独’。”刚卸任香港记者协会主席的陈朗昇对BBC中文说。

“大家都感受到那种压力,我自己处理赖清德的报道也会怕,因为现在是有法律明文规定后果。”

改变涉台用语的几个转折点 记者发现,至6月仍使用“总统”称呼赖清德的香港主流报章,基本上只剩下《东方日报》。其他报章调整涉台用词的时间点,与台湾新闻大事及两岸局势升温息息相关。

文首提及的《明报》和《信报》被视为立场较开明,它们更改台湾官方称谓的转折点是5月20日赖清德上台,中国官方批评其就职演说措辞是“暴露台独工作者本性”。

香港亲建制报章如《星岛日报》更早就回避“台湾总统”称谓,若文中无可避免要提及“总统府”一字也会打引号处理。记者发现该报引入新做法的时间点是在2022年8月,当时时任美国众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)访问台湾,与台湾总统蔡英文见面,引发大陆破天荒环台军演。

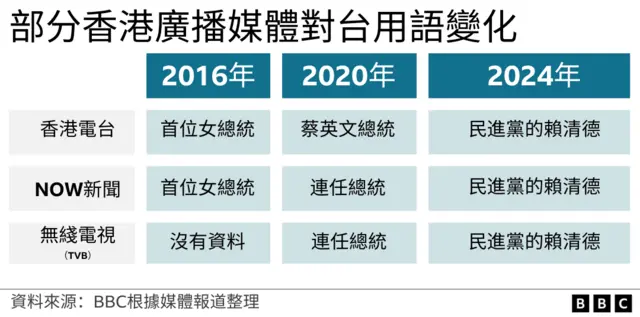

至于香港的六大电视电台,即香港电台(港台)、商业电台(商台)、新城电台、无线电视(TVB)、Now新闻台及有线电视,则比平面媒体更为谨慎。

以台湾大选报道为例,上两届均有“蔡英文总统”、“首位女总统”、“连任总统”等字眼,今届则避开“总统”一词,无线电视播出赖清德胜选演说时,字幕上的头衔是“当选人”而非“总统当选人”,公营广播机构香港电台甚至改称“台湾大选”为“台湾地区领导人选举”。

中国官方向来对台湾各层级单位名称有严格规定,2017年官方新华社发布新版《新闻信息报道中的禁用词和慎用词》,禁用词包括“总统”、“总统选举”、“中华民国”、“台湾政府”、“行政院”和“立法院”等,“总统府”作为地名要改为“台湾当局领导人办公场所”,“九二共识”也不可提及台湾“一中各表”的说法。

在“一国两制”下,香港传媒独立运作,大部分新闻机构一直没有跟随北京的规定,最多是避免直呼“台湾总统某某某”,改为写作“台湾的总统某某某”或“在台湾,某某某总统”。

但《香港国安法》生效后,香港电台最先在2021年7月发出内部通告,指要符合“一个中国”原则,处理台湾议题时不得使用“中华民国”或“国立”等字眼,台湾总统要改称“台湾地区领导人”、台湾政府为“台湾当局”、行政院为“台湾行政机构”或“台湾地区行政管理机构”。

2022年8月佩洛西访台期间,香港三家电视台统一回避了蔡英文的总统称谓,直呼其名,但全部都有提及会面地点是在总统府。

图像来源, GETTY IMAGES

图像加注文字, 中国官方新华社规定,台北总统府作为地名要改为“台湾当局领导人办公场所”,目前大部分香港传媒仍保留总统府原名。 香港商业电台是较迟配合的广播机构,直到2023年春季才改变报导中的台湾官方人员及机构名称,如台湾国防部改称“防务部门”,外交部为“外事部门”等。当时的新闻转折点,是蔡英文与美国时任众议院议长凯文·麦卡锡(Kevin McCarthy)会面,其后北京展开三天环台军演。

“我不确定这跟麦卡锡事件有多大关系,公司也没有解释原因。”该台不愿具名的员工向BBC中文说。“但我自己最怕的不是来自中联办的直接压力,而是亲中蓝丝团体和左报来找麻烦。”

翻查资料,2022年8月佩洛西访台后,曾有亲中爱国团体到商业电台总部外示威,抗议该台仍以“总统”称呼蔡英文,没有跟随其他本地媒体及时更正对台用语,“公然破坏国家主权”,又指商业电台作为广播牌照持有者须遵守发牌条件及国安法。

香港中文大学新闻与传播学院教授李立峯对BBC中文表示,以往香港传媒不会完全跟随大陆官方那套话语,但今时今日的大环境下整体压力更大,有些指示更加直接,要加倍政治正确,有“官媒化”趋势。

他指出,尽管不同媒体因机构老板风格和市场因素等,在处理台湾新闻时的自我审查仍有程度之别,但总体而言不会距离官方立场很远。“以前的合理是指新闻操作上的合理,但现在的合理是指政治正确上的合理。”

“平衡”报道与发稿时间 无论是主流媒体还是网络媒体,现时香港记者都不得不兼顾“政治正确”。

在广播机构任职的资深记者立之(化名)说,他至今仍按照一贯编采原则处理台湾新闻,重要消息从不遗漏,但会在写法上“戴头盔”(保护自己),比如早前赖清德回应“台独22条”的说法,他在即时新闻照样引述,但就在最后一段加入大陆国台办的回应。

图像来源, GETTY IMAGES

图像加注文字, 2024年6月21日,中国国台办联同多个部门召开记者会公布“台独22条”,最高刑罚是死刑。 “就算当日北京没有回应,也要找出官方最近期的说法,总之一定不能只有台湾那边,看上去要平衡,以免给人留话柄。”他对BBC中文说。“要这样自我审查也没办法,但我个人的底线是,我不会因为加了北京的回应,就删减台湾方面的篇幅。”

前香港记协主席陈朗昇目前在网媒《Channel C》任职多媒体制作主任,他说作为编辑,审阅记者稿件时也采取相同做法,没加入北京说法就不会发稿,非常谨慎。

“这样做会令文章变得不伦不类,稿件的质素和可读性会降低,但总好过完全不写——对于现在香港的新闻工作者,可以写就写,无法直接写就找新方法写。”

但此方法似乎不适用于公营广播机构香港电台。自2021年港府空降政务官出身的李百全为广播处长,大幅抽起节目及整顿新闻部,该台被指全面“官媒化”,特别在外交和台湾议题上几乎完全跟随北京口径。

据记者观察,2023年4月麦卡锡与蔡英文会面、2024年5月20日赖清德就职,这些登上国际头条的台湾新闻,香港电台在发生的当下只字不提,迟至中国外交部及国台办发稿抨击,才报道北京的官方立场。

而在今年初的台湾大选,国民党候选人侯友宜和民众党柯文哲分别于晚上8点前后宣布落败,民进党赖清德8点半发表胜选宣言,但香港电台直到晚上11点才发即时新闻。

图像来源, GETTY IMAGES

图像加注文字, 赖清德宣布胜选后,部分香港媒体一反惯例,没有即时发稿。 传播学者李立峯教授说:“正常新闻媒体的运作都是抢快,以往香港媒体傍晚七、八点知道其中一方认输,就会立即报道选举结果,但今年个别媒体很晚才发稿,给人一种印象是要等大陆官方的说法。”

他认为,“等官方口径”的现象越趋明显,情况就如同欧盟或美国政府发表报告批评中国人权状况,香港媒体以前会直接报道,现在会等外交部发声明反驳后才出稿,“在压力之下要达到所谓的平衡”。

为何报道减少? 在国安法律下,港媒报道台湾新闻风险大增,篇幅和编采资源上也有缩小的迹象。

有电视台新闻部的资深剪接师透露,该台的驻台湾记者离职后,一直没有填补空缺,此后台湾新闻多数用主播旁述(RVO,Reader's Voice Over)形式报道,而非新闻带(SOT,Sound on Tape)形式。前者一般较简短,后者则有记者配音和受访者声音,报道较完整和有现场色彩。

图像来源, GETTY IMAGES

图像加注文字, 有广播机构记者表示,公司只准他们到国民党总统候选人侯友宜的竞选活动采访。 比较台湾总统大选的报道则更直观,以往香港各大电视、电台都会派员到当地采访,但今年只有商业电台、Now新闻及无线电视三家有记者赴台,香港电台和有线电视缺席。

立之是少数有参与台湾大选报道的记者之一,他向BBC中文透露,有同业即使能到现场采访,也只能去国民党的造势晚会和开票集会,要避开民进党的活动。

“正常记者两边都会去,或者至少去赢面比较大的,即是民进党那边,但高层会説担心直播连线期间,民进党的人在台上说出所谓‘台独’言论,所以不能去...... 但这其实不合逻辑,因为国民党人一样会把台湾説成‘我们国家’。”

他补充指,国安法后整个业界流失大批记者,他所属的新闻机构只剩下一半人手,熟悉台湾时事的更是少之又少,“所以撇除政治因素,在不够人的情况下少做了台湾新闻也很易理解”。

除了现场连线,电视台往常会派专题组记者赴当地制作深度报道,但今年三个主要时事专题节目,包括无线的《新闻透视》、Now新闻的《经纬线》、香港电台的《铿锵集》,都没有报道台湾选举。

一名前香港电台编导表示,该台负责公共事务节目的班底早已被“换血”,取而代之是“根本不是做新闻出身的人,他们也不会觉得要拍台湾选举”。

另一位不愿具名的电视台记者告诉BBC中文,今届台湾选举前曾向主管提议拍摄专题,对方没有明确否决,但暗示这过于政治化,且高层不看重台湾新闻,最终以人手不足为由不了了之。“如果重视台湾,以前你还没提出,公司已经提早几个月叫你筹备。现在让人觉得冷处理,优先考虑永远是内地新闻,会投放大量资源做中国故事。”

图像来源, GETTY IMAGES

图像加注文字, 香港的电视台投放更多资源在内地新闻,比以往更不重视台湾报道。 同样在电视台任职的另一名资深记者说,国安法实施后,一涉及政治议题,不论是香港还是台湾,都很难找到持反对意见的人愿意受访。“我不觉得被禁止做某些题目,而是在实际操作上,只有官方或亲中人士愿意上镜,令政治题目很难做。如果台湾大选只可以采访大陆台商和亲国民党学者,没有另外一边,那我觉得更一面倒、伤害更大,我宁愿不做。”

报章编辑嘉荣则说,他所属的媒体今年初仍有大篇幅报道台湾新闻,但赖清德上台后审查增多,“做台湾故事吃力不讨好,老板也明显不太喜欢”,加上在香港报章,台湾新闻被归类为中国新闻,要跟大陆新闻抢版面,嘉荣认为香港读者本身对台湾政治兴趣不大,版面“很自然地”被大陆新闻挤压掉。

“除了九合一地方选举和总统选举,香港人都很少关心台湾政治,半导体新闻又离普罗读者太远,你看看点击率就知道。之前辉达(NVIDIA,英伟达)执行长黄仁勋访问台湾在当地很轰动,但香港读者很少人知道他是谁,我们也有想过报道,后来没有人手就算了。”

香港角色转变 到底是先有鸡还是先有蛋?是主流媒体不报道台湾新闻而使读者不感兴趣,还是读者不感兴趣而使主流媒体减少报道?

图像来源, GETTY IMAGES

图像加注文字, 香港报业曾经百花齐放,也是两岸之间重要的资源平台 “台湾新闻在香港媒体上减少,反映了香港在两岸的角色变了。”《信报》前副社长、香港浸会大学传理学院新闻系专业应用教授陈景祥说。

“以前我们(香港)和台湾交流是正面的、被鼓励的,现在和台湾接触是踩红线,大家会疏远。”

历史上,英属香港作为两岸之间的自由之地曾扮演微妙角色,是两岸消息的交流平台,无论是新闻、评论还是出版,台湾内容都很丰富,但随着香港主权转移以及台湾解禁,香港的位置也产生变化。“1993年两岸首次会谈选择在新加坡而非香港,就是一个象征。”陈景祥说。

传播学者陳韜文及李金铨曾发表研究论文指,二战后的香港中文报业有“亲国民党”和“亲共产党”的右派及左派报章,80年代签署《中英联合声明》后,香港进入权力转移的过渡期,香港媒体渐渐向未来的权力中心中共靠拢,《华侨日报》结业标志着右派报章逐步退场,《星岛日报》也慢慢转变立场变得“亲中”。

主权移交前,主管外交和港澳事务的前中国副总理钱其琛公布“钱七条”,规定港台两地的各种民间交往关系可以继续,但不能违背“一个中国”原则。1997年后,就发生多次因“一国两制”而限制有关台湾议题的言论和新闻自由事件。

经典案例是1999年时任台湾总统李登辉抛出“两国论”后,香港电台节目《香港家书》邀请台湾驻港代表、中华旅行社总经理郑国安出席,他在节目中发表对“两国论”的解释,遭部份建制派人士严厉抨击。其后时任香港广播处处长张敏仪被调任至日本,郑安国不获港府续发签证而被迫离职。

图像来源, GETTY IMAGES

图像加注文字, 2000年台湾实现首次政党轮替,陈水扁及吕秀莲担任正副总统 接着在2000年的台湾大选,民进党首次成为执政党,香港有线电视专访副总统当选人吕秀莲,她在访问中发表“远亲近邻”论,时任中联办副主任王凤超立即指责该台“宣扬台独”。

“此后香港新闻机构都很避忌跟台湾政要做专访,因为你很难做到所谓的平衡。”中文大学学者李立峯说。“专访是一种很合理的新闻形式,但在北京眼中,这是给他一个平台去鼓吹他的理念。”

政治红线模糊 《香港国安法》实施后,不只是专访,连一般报道都可能触碰“红线”,但界线模糊。

独立记者、新闻网站《誌HKFEATURE》创办人关震海对BBC中文说,两年前的“双十”节曾做专题报道,探讨香港国民党员大幅流失的情况,当时他观察到中联办与香港警方态度差异很大。

图像来源, MIKE CLARKE/AFP

图像加注文字, 主权移交后香港仍有不少亲国民党团体,图为2006年亲台组织在"七一"游行中挥舞中华民国国旗 “中联办和国民党干部还是关系很密切,会互相打招呼,孙中山也是共产党推崇的,但是香港警察就很凶狠。在台湾问题上,我摸不透到底哪一派才是标准?究竟国民党员大幅减少,警方是开心还是不开心?红线是由哪一方拉的?”

亲国民党团体过去每年在屯门中山公园和青山”红楼“进行纪念活动,但香港警方在国安法实施后于该处拉起封锁线并严密布防,保安局局长邓炳强警告市民切勿意图做出“把台湾从中国分裂出来”的行为。

视频加注文字, 港九工团联合总会主席李国强谈香港右派衰败:两蒋去世后的国民党让他们很失望。 关震海说经此一役,他在选题上较少做香港的台湾议题,反而较聚焦在台湾本土,“我发现做台湾不会出大事,是涉及警察才会出事”。他的媒体近期做了关于金门和台湾凤梨的深度报道,他说连台湾同业都表示欣赏。

“大部分台湾媒体有政党包袱,很多东西不能写出来,反而我们在香港可以放胆报道,把真相‘出口转内销’回台湾。只要我们坚持旧香港人做新闻的专业精神,香港还是有一定角色的。”

“问题是,我们作为独立媒体因为影响力较小,受到的压力也较小,才可以这样做,主流媒体不可以,变相很多重要的台湾题目从香港读者的视野中消失了。”

长远影响 前香港记协主席陈朗昇认同,香港人对台湾时事越来越陌生,他身为新闻工作者也越来越少接触台湾新闻。

“现在的行政院长是谁?”他接受访问时反问自己,但思考良久都没有答案,只好上网搜寻。“噢,是卓荣泰。他是谁?这几个月在香港媒体都没听过他或其他赖清德内阁成员的背景。”

“这些就是不讲不察觉、一讲就很明显的例子,传媒不报,市民对世界的认识少了。香港和台湾这么近,现在又那么多香港人住在台湾,我们竟然对台湾如此不熟悉。”

图像来源, GETTY IMAGES

图像加注文字, 香港主权移交中国27周年前夕,九龙城附近的街道上飘扬着中国国旗和香港区旗。 传播学者李立峯表示,香港仍是网络自由的城市,主流媒体减少台湾报道短期内不会造成很大影响,但长远而言港人可能越来越不理解外面的世界发生什么,只相信官方论述。“情况就好像大陆民众怎样看香港,2019年他们无法接收官方声音以外的资讯,在封闭的资讯环境下就有反香港的情绪。”

他预料,“二分”的趋势会持续,教育程度高的市民本来已习惯阅读外媒,但社会上八、九成的一般民众,平日靠主流媒体接收总括式的新闻报道,这两类人的距离会扩大,“越来越平行时空,无法沟通”。

在《香港国安法》实施后已移居英国的香港社会科学学者钟剑华博士对BBC中文指出,台湾作为全球第二大的华人社会,以往台港两地有很多交流,每年选举都有大批港人前往观选,这是大陆官方不乐见的。

“持续有资讯就会形成概念,你未必清楚细节,但会知道台湾有公投、可以罢免市长、会选总统,是华人地区最民主的地方。现在官方想你连概念都没有,空白了,由他来填充。”

图像来源, GETTY IMAGES

图像加注文字, 香港传媒减少报道台湾新闻,学者认为有影响两地之间的互信,图为台北一家港式餐厅墙上的留言字句。 他引述过去的民调指,香港较多人支持两岸统一,大中华意识仍然强烈,若香港媒体持续淡化及降格台湾新闻,将进一步强化这种观念。“这样台湾政府也会对香港人提高戒心,可以想象对香港移民的审查也会增多。”

台湾陆委会日前提高大陆及香港澳门旅游警示至“橙色”,强烈建议民众“非必要宜避免前往”。记者观察到在社交媒体上,台湾人纷纷询问香港网民,香港是否很危险,并表示疑惑和担忧。

“从媒体资讯到民间交流都在减少,两地失去互信。”钟剑华说。“香港曾经作为两岸沟通桥梁的幻想,也破灭了。”