2025年4月30日星期三

老毛与小周

陶傑:歐洲這種自我的失敗主義情緒

蘇暁康:小平頭——陈子明

顏純鈎:雖千萬人吾往矣,留取丹心照汗青——為林影韓雙艷兩女義士壯行

二戰結束八十周年好讀書(三)──讀「國師」胡適

2025年是二戰結束八十周年,回顧當時對國際局勢有特殊認知的文人,筆者不得不提到大名鼎鼎的胡適,胡適有三十五個榮譽博士學位,是不折不扣的射手座。以下要談的,不是五四運動的胡適,也不是來台後被蔣介石供在殿堂的胡適,而是在二戰最緊要關頭被派到美國說明案情的胡適大使。

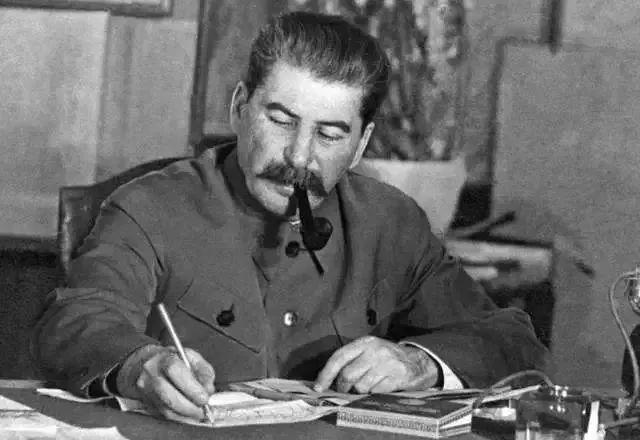

1.美國通冷眼看史達林策略下的中國

胡適在1938年被蔣介石派駐擔任對美大使,留下四十之年小詩一首:「偶有幾莖白髮,心情微近中年;做了過河卒子,只能拼命向前。」當時美中合作態勢還很模糊,胡適主要做的是交朋友及說明狀況的任務。

然而胡適這段時間留下最重要的著作,並非美中合作細節,而是1950年發表於美國《外交雜誌》的文章《史達林策略下的中國》,其中胡適詳述史達林25年來培育中共紅軍到最後推翻蔣介石政權的過程,除了耳熟能詳的紅軍戰略「敵人進我們退,敵人停下來紮營我們便去搗亂,敵人避戰我們進攻,敵人退我們追」,胡適還描述了史達林征服中國的故事「差不多費了二十五年的時間,紅軍才得著充足的實力以攫取中國大陸。紅軍曾經好幾次為蔣介石的軍隊所擊敗、破散且幾至於消滅。設使中間不夾著人類歷史上最大的戰爭,史達林和世界共產黨可能永不會在中國成功」。

在另一篇演說,胡適描述了二戰之前的美國,「美國很富強,可以說是一個天造地設有資格孤立的國家……當歐洲局勢危急,而日本又在太平洋橫行的時候,美國國內還在研究如何草擬中立法…哪怕國際間出了什麼大事,她都是不管的。中立法就是不讓美國介入戰爭」,直到後來日本突襲珍珠港,美國才徹底停止中立。

胡適的觀察到今天仍然十分有益,首先,承襲於紅軍的解放軍中國耐心十足,可進可退,可欺可瞞,最後還是要達成目標。其次,現在雖然不必蘇聯指導,但解放軍對於敵人的避戰會採取什麼措施可想而見。最後,觀察最近白宮公布2020年武漢肺炎是從中國實驗室洩漏而出,2022年的烏俄戰爭走向總體戰也讓美國政府對中國的警戒升高到史無前例的程度,如何避免一場更大的戰爭讓解放軍有可趁之機,應該是世界上有識之士要努力的目標。

雖然所學非外交政治專業,胡適評論蘇聯用「擴張他的勢力範圍來謀他本身的安全」,評論美國用「堅定與耐心的政策謀安全」,足見他已警覺到蘇聯的擴張政策及戰後世界大局的變化有所了解,是個稱職的外交官與評論家無誤。

2.《自由中國》的矛盾使得好人破功

雖然胡適雖然有此大局判斷,但他在二戰後回任北京大學擔任校長,壓不住北大學潮,來台後又挺不住《自由中國》事件,可說是一生從事公共事務的遺憾。

1949年初右翼文人倡議仿效當年戴高樂的《自由法國》,創辦《自由中國》雜誌宣揚自由主義,最愛寫宣言的胡適也是初期發行人。但其後雷震和殷海光對蔣介石提出更尖銳的批判,雖然胡適努力協調刊物與執政者之間的言論紛爭,但是雷震還是入獄十年,在獄中雷震寫出回憶錄先被焚燬,後改寫成《新黨運動黑皮書》,將手稿秘密送往海外給予陳菊後始得出版。

雷震、殷海光與蔣介石的核心爭議,在於蔣介石竟在「大局」之下就安心當個獨裁者,視自由中國的「自由」於無物,實在令追隨而來的自由主義者難以忍受。被視為自由主義教父的胡適的「容忍」,更令同志有所批評。

作家金恆煒在二○一五年披露了〈胡適:自由主義者還是蔣政權的捍衛者?〉探討胡適與殷海光的三次爭論,更談及胡適反對蔣違憲三連任卻在國大投票時投同意票的過程,這些內容集結在《面對獨裁—胡適與殷海光的兩種態度》,有興趣讀者可一讀。

究竟胡適與蔣介石的深層關係為何,學界尚未有定論,表面上看起來夾在大局與朋友之間始終想當個好人的胡適,也有軟弱無力的一面。

3.當民主獨裁反共都變成fuzzy word

筆者好奇,胡適如果仍在世,對於這個四月兩場群眾遊行後,民主和獨裁已經完全脫離了他曾經參與的嚴肅認真的討論情境,不知作何感想?

台灣人在獨裁體制下生活許久,過去常被洗腦領袖英明,今日仍有些人對新加坡的軟性獨裁讚譽有加,甚至對中國的獨裁發展有嚮往。相反的,對於獨裁領袖的抗議或反對歷史卻知之甚少,最近公視即將播出的刺蔣紀錄片《春雨424》,可說是略作補充。

對於獨裁認識不清,最近還發展成對於「獨裁」的重新定義,凡是有不滿的就是獨裁。但這些違反普世定義的定義,遠離國際世界主流,讓發動者成為偏激團體。

不只是獨裁,反共的定義在有心人士的操作下也變得模糊不清,明明現在跟共產黨走近的是國民黨,現在甚至出現綠共的稱謂,民進黨也不知如何反擊,背後是討厭民進黨到可以接受共產黨來教訓國民黨的怨念,真是語言魔化了邏輯的壞示範。

對此混亂局面,大膽猜一下好人胡適會如何說,胡適曾回答曾虛白的一段話:「共產黨最會掛羊頭賣狗肉的,他們的嘴上總是說,給大多數人謀福利…其實我們知道的,(是)用暴力取得政權,用暴力維持取得的政權,但是有些人,有些知識分子,不免受了共產黨的欺騙,不免上了他們的當,中了他們的毒…社會上對一個受騙的人,當然不恨他,當然可憐他…我們希望他們早早覺悟,能夠早早的回頭,得著解救。」

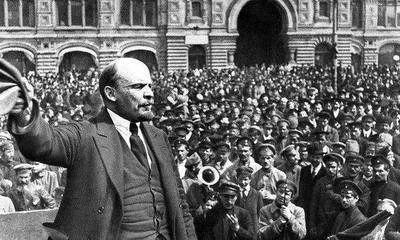

甚至在《美國新聞與世界報導》記著問胡適「毛澤東怎麼樣」,胡適還是禮貌回答「他是北京大學的一個旁聽生。該大學的入學試驗通常很嚴,他考不上,但是仍可隨班旁聽…他很窮,所以我們讓他在圖書館中任職,以便在金錢上可以得到一點援助。他很熱心求學,那時還是一個理想主義者。」對比歷史作家張戎在《毛澤東:鮮為人知的故事》直接講到「因為圖書館有暖氣,毛有時去那裡,又看書又睡覺」引述毛後來說,「他們都是大忙人…沒有時間聽一個圖書館助理員講南方土話…他們大多數都不把我當人看待」,「不到六個月,他就打道回府」。

對比張戎的直接,胡適的態度正代表他是一個好人,也很鄉愿。

4.學當一個好人:用白話文講科學的道理

誠然,當一個好人太難了,在亂世要當一個好人更困難。

今天一個好人的考驗,已經不是面對當政者,是在面對同學社群試圖講道理的時候,面對學生試圖要給點意見的時候,面對親戚好友認同對岸強勢偉大的時候。

當大局在變化,對立加強,對話空間會顯得限縮,不只對立面的極端分子很恐怖,甚至被攻擊還不確定是敵人付錢的網軍。有些人覺得說話動輒得咎,說點什麼都會被攻擊,但要講真話也是做好人的必要條件。

雖然對胡適有所批評,但筆者是很欣賞他的射手座精神。值五四前夕,也不妨再參考一下胡適的解決之道,用白話文講科學的道理。我們需要有更多的國際政治白話文運動,財經關稅白話文運動,軍事國防白話文運動,如果語言真的覺得講不過,那就用影像,不放棄講道理就是愛鄰人的和平主義者,相信上蒼會祝福好人。

作者是二十年來企業創作二刀流,去哪裡始終不忘記者和企業人的雙重身分。從外派中國到矽谷分公司,由太平洋東西兩岸回望台灣,文化與生態如珍寶發光,傳產和數位經濟並列爭輝,正在寫作新書《末代台幹》。

六神磊磊:群众被两个董小姐搞得团团转

一个是最近离奇"间谍论"的高管,一个是最近医院八卦新闻的主角之一。完全不搭噶的两个人,但假如连起来看,就会觉得分外耐人寻味。其交汇点是一个词:海归。

董明珠反海归,董袭莹就是海归。

董明珠竭力向底层拱火,说海归是外人,是别有用心的人;而董袭莹在医学界的一路开挂则说明,有一些海归恰恰是"自己人"、"天龙人"。

只有吃瓜群众被耍得团团乱转,找不着北:

你们到底是回来窃取机密的,还是来继承家产的?

到底你们是外人,还是我们是外人?

二

这里面有一种很强的矛盾感和撕裂感。

董明珠说绝不招留学生,因为海归里有"间谍"。这番言论,在下沉的舆论场里一度引发大片叫好,点燃了许多人心中抵制留子、防火防盗的热情。

仿佛完全忘了她提携的王自如是海外高层次人才"孔雀计划"获奖者。

如果只看下沉用户的叫好,你会以为社会已保守到墙角,海外学生已无容身之地。

然而,在普通人看不到的地方,还有董袭莹。

家族背景深厚的她,从海外经济学本科迅速成为知名医院"风云人物",一众大佬刷脸护航,履历中种种弯道超车,三年规陪都减到只需一年。唯一失手是怀了肖飞这大坑货的娃。

而她的通关券之一,恰恰就是哥伦比亚大学巴纳德学院的留学身份。

两个董小姐的事放一起,会形成一种撕裂。它会让人觉得非常怪异和不适,有一种逻辑脱榫、不能自洽的怪异。

好比说,桃花岛号召抵制外来学生,你非常认同,天天走访普查,结果回头一看,人家女婿耶律齐当了丐帮帮主了。

郭大小姐告诉你,抵制外来学生,主要是指杨过。耶律齐大爷那么优秀,必须重用嘛。

你是不是就会有点混乱?

三

也是琢磨了好一阵,才明白了这里面的逻辑。

董明珠的事和董袭莹的事,一个发生在言论的前台,一个发生在利益分配的后台;一个是故意给人看给人听的,一个是普通人看不见听不见的。

前台是刻意迎合,后台是默默输送;前台是意识上的日趋保守,后台是利益上的不断固化。

说白了,"海归"这玩意不过就好比一张牌,花色不变,但它的含义是可以变换的。

它可以是董明珠们手中的一块红布,也可以是董袭莹们手中的一张内部通行证。

它可以暗戳戳地指外人,也可以不动声色地标识自己人。当需要你亢奋喝彩、要引起你对外的反感和戒惧时,它是一张牌;当它要成为阶层繁殖、利益输送的默契和借口时,它就是另一张牌。

类似扑克里的2,可以很小,也可以很大,全看玩斗地主还是炸金花。

当你在前面恨完了,董小姐在后面吃完了,最后留下来供大众针对、宣泄的,是更多小杨过这样没有资源、压根无法复制董袭莹路线的无辜留子。

四

有人说,董明珠一类高管抛出"间谍论",只是因为他们个人观念保守,就当个笑话看就完了。

这话也对也不对。

诚然,很多一些类似的管理人士,因为教育背景、工作性质、长期惯性等原因,他们确实是非常保守的,甚至是迂腐的,对世界的理解非常刻板。

但那并不是完全的真相。真相是,在管理对象面前,他们可以是极度保守的;但在利益面前,他们就可以是极度开放开通的。

压根没有那么多条条框框,没有那么多食古不化的老脑筋。土和洋都不是问题,茅台和爱马仕都不是问题,学外语不是问题,孩子上哈佛上耶鲁都不嫌弃。

岳不群那么保守,口口声声"以气驭剑",严禁学旁门左道,结果你看在《辟邪剑谱》面前他保守不保守?零件说嘎就嘎,激进得很。

这些人"反海归"的实质,就是把你的流量和上升空间一起拿走。董大姐拿走流量,董小姐拿走上升空间。

你则得到满满的自豪。

然后躺上手术台,麻醉完,肖飞大夫出去了,哄董小姐去了,你的人生闭环。

林保華 | 中國港澳辦:美國要我們的命!

林保華

2025/04/30

自由時報

中美關稅戰持續,港澳辦主任夏寶龍不久前在香港全民國家安全教育日的視訊主題演講說:香港是美國最大貿易順差地,美國對港加徵關稅屬蠻橫霸道,讓世人看清美國見不得香港好。然後他大呼:「它不是要我們的稅,而是要我們的命。」他呼籲香港工商界繼續發揮推動經濟發展的主力軍,「永遠不捨大義、不忘國家利益」,為香港繁榮穩定注入更多活水。他還警告說:在關鍵時刻出賣國家利益、替敵人搖旗吶喊的,絕不會有什麼好下場。

香港對美貿易的順差來自向中國轉口禁止輸入中國的美國商品,因此並不光彩。是中國見不得香港好,用國安法踐踏基本法,所以美國也以九七前制定的《香港政策法》取消了香港的特殊地位。過去北京違背了多少承諾,美國都不認真追究,導致他們以為可以為所欲為,如今美國認真起來,他們才驚呼美國「要我們的命」。這種話當然來自習近平。

美國對台灣也有《台灣關係法》,不論民主黨還是共和黨執政,都一再向北京重申,如果北京不相信,以為是說說而已,真的破壞台海和平,那時兵戎相見,才是真正要了中國共產黨的命。如果中共不信,可以試試,但是習近平要把逃命路線先找好,看哪一個國家願意收容他。

夏寶龍要香港工商界學習當年韓戰聯合國對中國實行禁運時霍英東如何走私向中國進口戰略物質。香港正派的工商界人士怎麼會這樣做?他們也不願意在這混亂時刻投資,夏寶龍一再呼籲他們要愛國也沒人理睬夏,因而惱羞成怒,恐嚇說:反中亂港分子並沒有被消滅,部分逃到國外興風作浪,部分偽裝成普通市民,隱匿在社會人群中伺機禍亂香港;若有人認為只要發展經濟就無安全問題,屬掩耳盜鈴、自欺欺人。

他這種恐嚇讓好多人看不下去,九七前就迎合中共的中文大學教授,現任全國港澳研究會顧問劉兆佳就說,目前的思想及心理戰須爭取民心,政府可團結各界「建立防火牆」,「毋須下下拉人封艇」。

看來北京真的亂了手腳,習近平一直呼籲對美國要「敢於鬥爭」,因美國是紙老虎。但自己不敢站在第一線,卻要香港人去衝鋒、去走私。外媒指出中國已派人到美國談判,中國卻說是「混淆視聽」,韓媒披露中國財政部高官帶了十個人,清晨七點就進入美國財政部大樓,中國沒有駁斥,是不是進去「對話」而不是「談判」。習近平想做英雄卻挺不起腰,川普一再說習近平是他的好朋友,習卻不敢接招,搞成現在一團亂局。他以為把輸美商品轉向中國的「命運共同體」就可解決問題,那就要看非洲與中亞有幾個國家願意開大門接受中國傾銷的產品。

香港的爪牙無法承接中共交下的救命大任,台灣的中共同路人有這個本事嗎?「反共」已成目前全球大趨勢,順則昌,逆則亡。

(作者林保華是資深時事評論員)

https://lingfengcomment.pixnet.net/blog/post/367445302025年4月29日星期二

苏俄思想压迫比资本主义更严酷:罗素道破苏俄的真相!

原创 诸葛咬金 2025年04月28日

1920年,英国哲学家罗素随英国工党代表团前往苏联考察。这趟旅程之前,罗素一直是布尔什维克革命的支持者,他认为苏俄的社会试验可能会带来更公正、更平等的未来。

然而,当他亲身进入苏俄,接触到现实中的制度与社会氛围后,罗素的信仰被彻底颠覆。

考察结束后,罗素写下了《布尔什维克主义的理论和实践》一书,毫不留情地批评苏俄的政治与文化压迫。

他直言:“苏俄的思想压迫比起无论哪一个资本主义国家都更严酷。”这一评价不仅震惊了西方世界,也引发了对苏联政治与思想控制的广泛讨论。

当时的苏俄,不仅在政治领域进行严格控制,连文学与艺术也不放过。据徐志摩记载,他曾特地拜访托尔斯泰的女儿,试图核实关于列宁下令取缔托尔斯泰书籍的新闻。

托尔斯泰的女儿告诉他:“托尔斯泰的书差不多买不着了,不但托尔斯泰,连屠格涅夫、陀斯妥耶夫斯基等一班作者的书都快灭迹了。”

更令人震惊的是,当徐志摩问及当时莫斯科还有哪些重要的文学家时,她的回答是:“全跑了,剩下的全是不相干的……”

这一情况反映了苏俄极端思想压迫的现实,文学家不是选择逃亡,就是被迫沉默。

二、比资本主义更严酷的思想压迫

罗素将苏俄的思想压迫称为“比任何资本主义国家都严酷”,这一观点源于他在考察中发现的以下几点:

1、文化控制:苏俄包括文学、艺术的审查与禁令,思想自由几乎被完全剥夺。

2、知识分子流失:苏俄大量的文学家、艺术家、学者选择流亡国外,留下来的多是被迫接受官方思想控制的人。

3、生活困境:不仅是精神上的压迫,普通苏俄公民在经济和社会生活中也面临巨大压力。

徐志摩曾描述托尔斯泰女儿的无奈之语,而罗素则在更广泛的社会层面感受到同样的压迫感。

无论是文学的消失,还是思想的禁锢,苏俄这个曾被外界称为“乌托邦”的国家,已成为一个无法呼吸的思想牢笼。

为什么苏俄的思想压迫如此严酷?

苏俄的思想压迫背后,是布尔什维克政权对权力的极端垄断与恐惧。

列宁及其继任者试图通过控制文化与思想来确保政权的绝对稳定,而这种压迫的代价,则是思想自由的彻底消失。

托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基等经典作家的“灭迹”,不仅是一种文学上的悲剧,更是一种民族思想自由的丧失,终将导致文化与社会的停滞。

1991年,苏联解体,寿命为69年。

王丹:美中貿易戰 中國手上五張牌穩贏嗎

隨著美中關係持續惡化,雙方在貿易領域的對抗亦未見緩解跡象。面對美國加徵關稅的壓力,最近,BBC中文網發表一篇評論,認為中國手中仍握有五張重要籌碼,包括龐大內需市場、威權體制的韌性、持續投資未來科技、加強與全球南方的合作以及美國國債與稀土資源的戰略地位。然而,若從更為嚴謹的角度分析,這些「籌碼」是否真能為中國抵禦關稅衝擊提供有效支撐,卻值得深思。

龐大內需市場:潛力未必能轉化為現實支撐

第一, 所謂「內需市場」的問題:中國作為世界第二大經濟體,擁有14億人口的龐大消費市場,被視為抵禦出口受損壓力的關鍵。然而,從近年的數據來看,內需市場的提振並不如外界預期。2024年第一季度,中國社會消費品零售總額僅同比增長3.1%,遠低於疫情前(2019年)約8%的正常增速。更令人關注的是,即使在最富裕的北京、上海兩地,3月消費品零售總額亦分別大幅下降近10%及14.1%。此外,中國家庭部門儲蓄率亦持續攀升。根據國際貨幣基金組織(IMF)資料,至2023年底,中國居民儲蓄率已達32%,為近十年新高,顯示民眾信心不足,更傾向儲蓄而非消費。這意味著,單靠政策刺激內需,並不能迅速或大幅抵銷出口下滑所帶來的衝擊。以人口基數作為支撐力的推論,看似直觀,實則忽略了消費意願與購買力的現實困境。

第二, 極權政體的韌性問題:中國威權體制下,決策機構面對的輿論壓力相對較小,能承受較長時間的經濟痛苦。然而,這種承受力並非無限。2024年初,官方公布中國青年失業率已突破20%,隨後更停止更新細項統計,外界普遍認為實際數字更高。「躺平」與「潤學」(意指出國逃離)現象在年輕族群中蔓延,顯示社會的不滿情緒正在積累。儘管政府可透過輿論管控短期壓制聲音,但經濟下滑帶來的生活壓力將逐步侵蝕體制的穩定性。長期而言,威權體制非但無法免疫經濟痛苦帶來的動盪,反而可能因無法適當釋放壓力而加速社會不穩。

第三, 未來科技投資的問題:中國在再生能源、人工智慧、半導體等領域加大投入,希望以科技自立來突破對美依賴。然而,從美中經濟與安全審查委員會(USCC)2023年的報告可見,中國在高端半導體技術(7納米以下製程)自給率仍不足15%,關鍵設備如ASML公司的EUV光刻機,仍被嚴格禁止出口至中國。科技投資雖然龐大,但基礎技術與製程環節仍受制於美、日、歐盟等國的技術封鎖。在「卡脖子」問題未能突破前,中國在核心高科技領域的進步仍將面臨瓶頸,難以在短期內轉化為抗衡美國制裁的有效力量。

第四, 全球南方合作的問題:中國推動「一帶一路」倡議,積極加強與東南亞、拉丁美洲及非洲的經貿聯繫,試圖擺脫對美出口的高度依賴。然而,從消費能力來看,全球南方國家人均GDP大多低於5000美元,與美國(約7萬美元)及歐洲主要經濟體有巨大差距。根據2023年數據,中國對美國出口仍占其總出口額的14%以上,顯示美國市場依舊是中國出口最重要的單一市場。即便「一帶一路」國家貿易量有所上升,全球南方市場的低購買力,註定無法完全替代美歐這兩大高價值消費市場。中國出口結構轉型之路,仍然困難重重。

第五, 美國國債的問題:中國長期以來是美國國債的重要持有國,理論上,拋售美債可打擊美國金融市場信心。然而,這一籌碼的實際威脅力已明顯下降。從2018年至2024年,中國持有的美國國債從1.18萬億美元下降至約7000億美元,減少了近40%,且已被日本取代為最大美債持有國。更重要的是,大量拋售美債將推高美國國債收益率,使美元資產價值下降,也會同步損害中國本身的美元儲備資產。同時,若美元升值、人民幣貶值,將引發中國資本外流壓力,進一步削弱國內經濟穩定。因此,美債「武器化」更多的是雙刃劍,而非單向優勢。

二、除此之外, 中國日前也祭出限制稀土等戰略資源出口的招數。中國掌握全球約六成稀土供應,這也被視為另一張王牌,畢竟稀土是製造電動車、AI晶片、軍事設備的重要原料,理論上的確可作為施壓手段。然而,隨著美日澳等國加速布局替代供應鏈,中國的稀土壟斷地位正在削弱。根據美國地質調查局(USGS)2023年數據,美國本土稀土產量已達4.3萬噸,且與澳洲Lynas公司合作建設分離設施,致力於稀土供應鏈去中國化。長期而言,稀土「武器化」的威脅效應將遞減,且反過來促使西方加速脫鉤,形成結構性損失。

總體而言,儘管中國手握一定數量的應對籌碼,如龐大市場、科技投資與戰略資源,但從現實情況來看,這些籌碼多存在重大局限。內需提振乏力、科技自主受阻、全球南方市場難以替代美歐、美債持倉風險雙向、稀土壟斷地位逐漸弱化,這些問題都使中國在貿易戰中難以處於絕對優勢。

我認為, 貿易戰作為一場持久戰,考驗的不僅是政策工具,更是經濟韌性與社會承受力。從中長期視角來看,中國若不能有效破解上述結構性困境,即便一時抵擋住美國的關稅攻勢,亦難以「穩贏」這場漫長而嚴酷的對抗。

※作者成長於80年代的北京,1987年考入北京大學後即從事學運,參與和組織了1989年民主運動,後為此兩次坐牢達6年多時間。1998年被流放到美國,得以進入哈佛大學10年,先後得到東亞系碩士和歷史系博士學位。現在擔任「對話中國」智庫所長。政治上的溫和堅定反對派,思想上的理想主義者,生活中的資深閱讀者。出版有政治評論和詩歌散文等書籍20餘本。