李怡,生於一九三六年,四八年移居香港。原名李秉堯,筆名舒樺、齊辛等。藉投稿《文藝週刊》晉身文壇,成為作家;亦創辦雜誌《伴侶》、《七十年代》(後改名《九十年代》),對本地文學及社會議題討論貢獻良多。

在近四千五百集的港台聲音節目《一分鐘閱讀》中,有一集,李怡談到日本文豪大江健三郎《讀書人:讀書講義》一書。在書中,大江說道,「我度過的是只寫作品的人生,與只是讀書的人生。」同一句,或許也能概括李怡八十四年的人生?

「閱讀當然比寫作多。」李怡稍為糾正。

一九四八年,他從中國大陸逃難到香港。幾年後,中學畢業,第一份工作,是在出版社當編輯,「編輯也是一種閱讀,讀他人的文章稿件。」年輕的他,欣羨身邊的老編輯知識豐厚廣博,於是晝夜手不釋卷,閱讀成了生活習慣,「自此,就沒離開過閱讀,距今六十多年了」。

抱着憂患意識閱讀

一九三六年出世的李怡,可謂「生於亂世」。

他慢慢地憶述,小學時期在汪精衛政權治下的上海生活,雖然社會秩序大致良好,然而炮火轟炸聲總是不絕於耳。九歲那年,某天,表面安穩的生活終告休止。父親被日本人指控為重慶間諜,遭到通緝,便舉家漏夜搭船逃亡。「一上岸,就看到國軍一身污糟邋遢,又傷又殘;人們又拖兒帶女,瘦骨伶仃,帶着行李走難;街邊又見滿路死屍。當晚,沒有居所,唯有在河邊席地而睡。看見滿天星斗,那晚我頓時成熟了。」他說,「那夜看星,看見的盡是人世的苦難。」

少年時期的經歷,深深影響了李怡。直到他來到香港,定居、上中學、工作,腦海仍停留在「中國救亡的愛國意識」。閱讀時,他也是抱着這種對現實社會的憂患意識,希望在書中求解。

李怡最初鍾情文學,看的是魯迅、俄羅斯十九世紀的現實主義文學,尤其是契訶夫的著作,「他們的批判意識、哲學思想,看的時候,不會不被震撼。它們所描寫的,靈魂碎裂的聲音,你聽到的。」在他的書桌書櫃,都擺放了魯迅的小人像雕塑;桌與櫃之間,更掛有一幅魯迅《自嘲》的字畫,足見魯迅在他心目中的地位。

讀過魯迅和俄國小說,他發現:「好的文學作品,最後都是要接觸哲理。」於是開始大量閱讀哲學、社會學、心理學的書籍,其後愈讀愈雜。隨便聽電台節目《一分鐘閱讀》就可知道,無論是文史哲,還是健康心靈,李怡無書不讀。

這是因為李怡享受閱讀的過程。「有時不管它(書)的內容,單純看都是一種享受。像陶淵明所講,『好讀書,不求甚解』,『不求甚解』的意思,不是不想解釋,而是享受過程。我夜晚時不時也會揭揭《唐詩三百首》,讀一兩首,有時不明白詩意,但那是一種很舒服的過程。這亦是讀書的好處之一。」

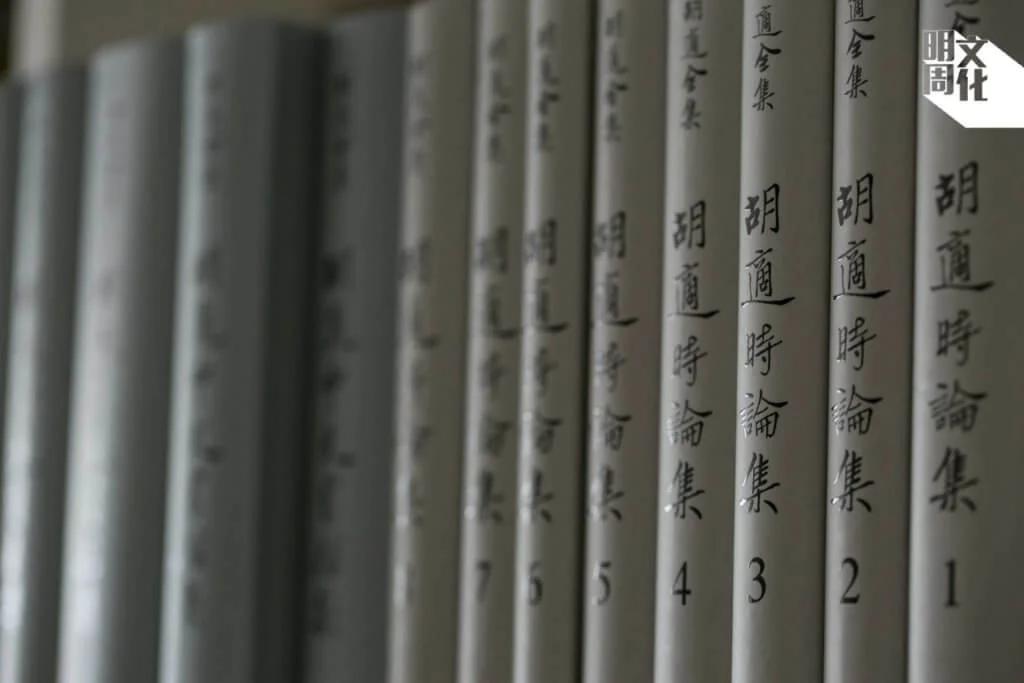

像胡適,李怡對社會國家有憂患意識,撰寫時評政論半世紀,至今仍筆耕不輟。

自由意志或作繭自縛

在李怡漫長的閱讀及寫作的生涯裏,他在一九七◯年創辦的《七十年代》(後改名《九十年代》)雜誌佔重要一席。

《七十年代》最初是愛國左派刊物,編採文章深受左派思想影響;後來李怡見證文革風暴後,思想立場轉向,報刊觀點亦轉為批判中共。當年他的覺醒,除了歸因於對現實殘酷的認知,閱讀教他擁有的自由意志亦不可或缺。

「閱讀告訴你沒有必然絕對的真理。真理是通過不斷的批判才能發現的。」李怡說,「除非說人生從無過錯,不然你一定要批判自己的想法。閱讀也會給予你很多想法,但有些人會將想法固化,不去檢討,更視之為理所當然,天經地義,不能否定。如是這樣,人不會進步。」

「讀者是它的作者,而作者也是它的讀者。」是《七十年代》的編輯主張,視雜誌為自由開放的園地。在此,李怡寫作,也閱讀他人的文章,作者讀者互相砥礪,「我在知識分子的廣泛參與當中,學到很多東西。他們教我認識社會國家,亦引導我不斷閱讀探索。」他自言:「我創辦了雜誌,但雜誌也創造了我。」

不過,李怡強調,閱讀既可使人自由,也可使人不自由,兩者取決於,讀者有沒有將知識結合生活以及將知識再三反思。「很多人只記得書中的道理和教條,但沒有將它和生活結合;沒結合生活的,只是空泛的道理。」他續說,「讀書真的要結合生活,才是自由的。」

「另外,讀書也要結合心靈,需要思考。囫圇吞棗也有問題,知識是死不是活的。為什麼某些人會這麼靈?因為他們會思考,一邊讀書,一邊思考,這有沒有道理?可否接受?應否反駁?」

若與現實生活脫節,缺乏思考消化,閱讀所得的知識和道理,或會使讀者變得食古不化,終被書卷困限,作繭自縛。

李怡深受中國近代著名作家魯迅影響,家中亦掛有魯迅的《自嘲》字畫,「橫眉冷對千夫指,俯首甘為孺子牛。」

閱讀自由患得患失

《七十年代》誕生並崛起於人們稱為「火紅年代」的時期,其時六七暴動結束、社會運動沉寂了一段時間,種種左翼激進思想仍雄踞着青年學生和知識分子的腦袋,他們開始爭論香港的殖民體制及未來前途。李怡形容,那時候,「香港應是華人社會中最有閱讀自由的地方。」

雜誌雖然在香港出版,但大部分讀者,來自相對封閉的中國大陸和台灣。「中國大陸人來香港,也會買我們的雜誌,又或到圖書館抄很多中國禁書看。而台灣當時也是個威權社會,也有報禁書禁,他們來香港,也買我們的雜誌,看我們的書。《七十年代》作為一本思想政治刊物,那麼多長篇的文章都有興趣讀的原因,是因為他們沒有。」

中國大陸及台灣的讀者喜歡《七十年代》,視之為認識社會的重要營養,在香港,「實際上是讀書人、大學生才看,中學讀者也少。」李怡觀察,那時候,「大部分香港市民覺得一切都是無償地得來,反而不會珍惜那種閱讀自由。」

以前自由法治唾手而得,香港人怎會珍惜?幾十年後的今日,閱讀自由,以及與其一體兩面的出版自由岌岌可危之際,香港人的反應則大相逕庭。「現在的情況就似,一隻狗,咬着骨頭,你想從牠口中搶走骨頭?牠是不會放的。」

書桌書櫃也有多件魯迅擺設李怡高大英挺,風度翩翩,早年在文化界有「東方保羅紐曼」的稱譽。

從去年六月展開的反修例運動,事態發展,新一代的作為超乎李怡所料,讓他在暮年再度覺醒。「我從來不覺得香港人是這樣的。香港人應該是計算的、走精面的、趨吉避凶的。幾十年經驗告訴我,香港人是醒目仔,不會明知不可為而為之,得不到的不會勉強。」他感嘆,「我年紀雖大,但到老時都可發現,自己以前的理解完全是錯的。讀書都讀不到。」

悲觀積極的人生

「我的人生是悲觀而積極的。」李怡自述。

過去一年,很多個晚上,他和無數香港人一樣,心情很難過,每晚看着電視直播,心急如焚,思考自己能做什麼。他的答案是:不要被外間影響自己的寫作及閱讀。於是,他筆耕不輟,在專欄撰寫對世道的見解和感受,文章近月結集成《香港覺醒》一書;他亦孜孜不倦,繼續閱讀,訪問前才去了電台一趟,錄製《一分鐘閱讀》。

回首自己過半是閱讀的人生,「如不是讀書,看到那麼多人與事,了解到人生,我未必有以前闖過很多困難的勇氣,」說話近一小時,李怡精神依然,但聲音少不免有點沙啞,「閱讀未必能得到答案,但或可帶來一些啟示啟發,使你去思考,再嘗試尋出路。」

李怡今年八十四歲。年前本有撰寫回憶錄之計劃,但香港二〇一九年的社會變化讓他暫擱念頭。

讀傳記學歷史

寫畢訪問之際,港台節目《閱讀一分鐘》自二〇〇三年起播出總共四千四百一十九集。藉節目推廣了閱讀十七年,李怡透露:「以後可能會減少參與,因為年紀太大,力不從心。」機會難得,我便請李怡像錄節目般,推薦一本合時的書。以為他會談卡繆,他卻選了普立茲獎得主Thomas E. Ricks的著作《邱吉爾與歐威爾》,口述如下:

Thomas E. Ricks的著作《邱吉爾與歐威爾》

人所共知,邱吉爾對抗英國綏靖政策,是抵拒專制強權,捍衞自由的政治大人物。他活得很長命,生前洞見觀瞻,連任多屆首相,亦寫書,榮獲諾貝爾文學獎。同在四十年代,有另一人,叫歐威爾,他也寫了兩本書對抗強權。作為社會主義者,他更參加過社會主義革命、西班牙內戰,去過很多地方,對緬甸殖民反感。但他不到五十歲就死了,生前著作滯銷。《邱吉爾與歐威爾》這本書,就是寫在四十年代,他們如何對抗強權,而且兩人都是寂寞的。邱吉爾當然多人講,但論被引述次數,歐威爾絕對非常多,據作者說,現時每日至少有一份報紙雜誌引用他的說話。為何兩、三年前,這本書才出版?因為現實是極權仍舊在人類歷史肆虐。

他們以微小的力量,對抗極權時,世界付出了很大代價。在三十年代,人們認為民主制度走到末路,蘇聯和德國才是前途,邱吉爾是在這個狀態下抗爭。歐威爾亦然,全世界傾向社會主義時,他寫了兩本書,的確是重要成果。雖然他孤獨離世,但都成為了偉大的身影。他在BBC工作時沒得過關注,現在BBC卻為他立下銅像。哈哈。他們兩人的價值很大,大,是因為極權沒有停止。

這本書讓我思考甚多,文字也寫得好。作者將這兩個互不認識,沒有交集的人並列,頗有意思,很值得看。以傳記式寫四十年代那十年期間,兩人處於不同位置,卻做很多相同性質的事。兩個都很有勇氣,都不計較成敗得失,而是重要的是非對錯。邱吉爾也是抱着會失敗的心態說,「如果這次戰爭是帝國的湮沒,就讓這次抗爭作為最後的抗爭。」當時而言,極權與自由之間,極權勝算較大。讀着就覺得,在這種時代,更加需要追求自由的勇氣。

——明周文化

没有评论:

发表评论