程映虹

1978年的某一天,亚力山大·季诺维耶夫在被驱逐出苏联之前,被召到莫斯科克格勃办公室和一个负责人谈话。负责人对他的态度很和蔼,很同情。他说完全同意被驱逐者的看法,考虑到他的处境,他在西方生活“确实比在这个把像我这样的人的观念变成现实的国家要好得多。”负责人还说等他出了国,要劝说西方人不要把像他这样的官方人士说的冠冕堂皇的话当真。

季诺维耶夫曾经是莫斯科大学的教授,苏联科学院哲学研究所的研究员,苏联哲学界的重要人物。他学术生涯的开端是研究马克思主义,但因为持不同政见,在海外发表批评和嘲讽苏联体制的小说被单位开除,后来被苏联驱逐出国。苏联和当时的中国不同,有处理这类对象的移民政策,有选择地允许一部分人以被驱逐的形式去国。所以,苏联解体以前,在海外尤其是欧洲就有相当数量的移民。

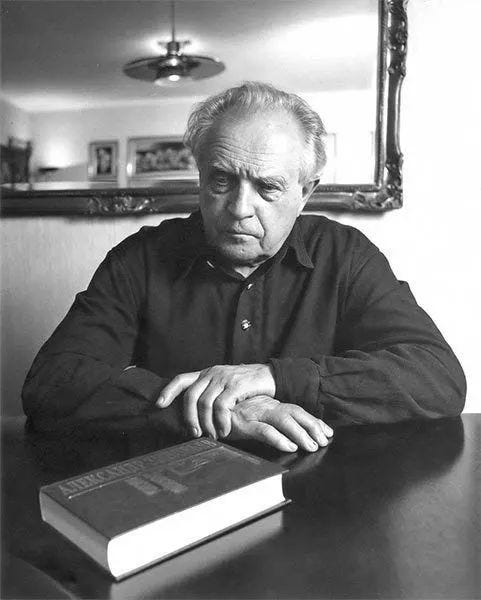

亚力山大·季诺维耶夫

负责人和季诺维耶夫又聊了一些平庸的话题,祝他在西方好运,然后离开了,留下他的助手和这个持不同政见者。季诺维耶夫问助手:负责人是不是对其他像自己这样的人都这么客气?秘书说因人而异。季诺维耶夫又问:他这些话是什么意思?秘书回答说:

“他希望你到了西方以后,要帮助把那里的水搅浑。说的话要让人糊涂,难以理解,不知真假。等到那里的大多数人都完全搞不清楚真假时,我们就很容易在那里实现我们的计划了。”

季诺维耶夫不解了:散布有关苏联的不实信息难道不会被敌人利用来诋毁苏联吗?助手说是会被敌人利用,但实际上对我们无害。他说,另外,记得要经常提醒西方人:苏联在日益强大。季诺维耶夫问道:那不是强化他们的恐惧,帮助他们提高警惕吗?助手回答说:

“对的。但是那也会瓦解他们的士气,使我们的工作更容易些。人通常更会接受一个不可战胜的敌人而不是一个虚弱的朋友。你要多说胡话,多说夸张煽情的话。越离谱越好。西方人就是容易受虚幻而原始的情绪的支配。”

助手举了一个在西方曾经很轰动的事例:一个持不同政见的苏联大学生预言说苏联不久将会解体。助手说,从苏联成立那天起,这样的预言就没有中断过。让他们去说吧,这样的话西方人就不会专心用力来搞我们了。另外,这样的话说得越多,苏联的继续存在就越是会让很多西方人失望,泄气,从而在内部产生恐慌情绪,现在欧洲就是这样。所以,那个大学生实际上是帮助了我们,他促进了西方一而再再而三地失望后产生的无可奈何的心态,这种心态导致了对苏联有利的和平主义。

助手强调说:

“诸如此类的非理性的情绪对我们非常有用。将来,我们必须在这方面多下功夫,必须多鼓励这样的努力。现在西方有个人正在写一本揭露苏联在制造新的心理和生物武器的书。但愿他的书轰动!我们甚至可以假模假样地提供一些证据给他…你可以想象很多人读后惊慌失措的样子!”

季诺维耶夫问道:“最高领导人知道这个战略吗?”助手回答说:“当然。这是最高层批准的战略。你现在已经肩负了重要使命。我恭喜并预祝你成功!”

以上是季诺维耶夫1982年在西方出版的一本小说中的一个片段,这本书1985年翻译成英文。俄罗斯不愧是最早产生反面乌托邦文学的国度。叶夫根尼·扎米亚金1921年就写了《我们》,比《1984》和《动物庄园》等都早。季诺维耶夫其实也继承了这个传统。在上述场面中,克格勃官员和异见人士不再是敌人,双方居然坦诚相见。前者把苏联对付西方的国家战略对后者和盘托出,不但不担心泄密,而且让他明白放他出国就是这个战略的一部分。

叶夫根尼·扎米亚金的《我们》

在苏联官员的谈话中最有意思的是这样一个悖论:异见人士到了西方,无论对苏联褒是贬,都会被利用。他如果说苏联日益强大,从他的本意来说是要西方认识到苏联日益增长的威胁,但实际效果是让西方一部分人认为苏联的崛起是不可阻挡的,已经是客观现实,这样就会助长绥靖思潮与和平主义。他如果说苏联内部虚弱,高级官员言不由衷,说的话自己都不信,很快就会瓦解,他的本意可能是给西方鼓舞士气,但又会让另一部分西方人放松努力,坐等苏联完蛋。总之,针对不同的对象,散布不同信息,夸大信息的真实性和代表性,制造和强化西方社会的分裂状态,让他们在“苏联究竟怎么样,会怎么样?”这个有关苏联的“真相”问题上始终莫衷一是。

这个场面和对话,虚构了一个多重错乱的政治现实,但却是今日所谓的“后真相时代”之先声。小说出版的那个年代,报刊、书籍和电视是信息传播的主要途径,作者已经细致地想象到了苏联利用西方社会的开放和多元,用散布信息甚至伪信息(书中确实使用了如今常见的“disinformation”这个英文词汇)搞乱西方思想的国家战略。

这种战略到了今天,在以互联网为依托的各种社交和个人媒体全方位覆盖信息世界的情况下,其现实性几乎是百分之百,尤其在信息自由流动的社会,已经完全不是虚构。所不同的是,现在被存心搞乱的问题不是关于俄罗斯而是关于美国。俄罗斯反守为攻,通过互联网媒体大量散布各种看上去毫无关联甚至互相矛盾的信息,干预美国大选,甚至动摇美国人的国家自信。美国人现在不是对“俄国究竟是个什么样的国家”感到困惑,而是对自己究竟是什么样的国家感到迷茫。

美国人现在不是对“俄国究竟是个什么样的国家”感到困惑,而是对自己究竟是什么样的国家感到迷茫

后真相时代最大的问题并不是信息的碎片化和虚幻化,甚至也不是由何为真相而引起的社会性的分裂,而是被制造和煽动起来的轻信、恐慌、仇恨这些情绪和心理。“情绪”和“心理”这些“非理性的、原始的”东西正是上面这个场景中克格勃官员强调要去刺激和利用的。他认为通过日积月累,它们在西方社会会导致苏联期待的某种发展,苏联甚至可以操纵它们,利用它们达到瓦解西方社会的结果。

凑巧的是,在小说描写的那个时代,普京总统就是长期在西方工作的克格勃人员,可以说是苏联政治精英中比较了解西方社会的。美国很多政界人士和媒体认为他是俄国干预美国大选的幕后策划者。

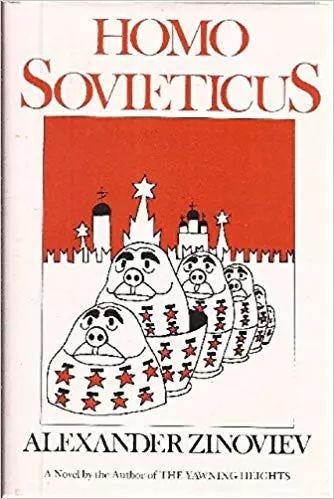

我最初知道亚力山大·季诺维耶夫这个名字,是多年前写博士论文的时候,看到他的这本小说,其英文书名是 Homo Sovieticus。这个书名直译是“苏维埃人”,但不是一般意义上通过政治教育后形成的“苏维埃新人”(the Soviet Man),而是人类演化中在直立人(Homo Erectus)和智人(Homo Sapiens)之后进化的新品种,这个意思从书名的两个单词组合中可以看出来。例如北京猿人的学名是“Homo erectus pekinensis”,把它和“Homo Sovieticus”一比较,读者就会明白了。苏联宣传机构在八十年代初曾经宣称经过五十年的国家工程,苏联培育出了新的人类,完成了人类演化史上的革命,这个新人种就叫“Homo Sovieticus”。和它相比,直立人的演化经历了几百万年,智人也要几十万年。所以这个意义上的“新人”和原来意义上的“苏维埃新人”不同,姑且翻译成“苏维埃原人”。

这本小说是用第一人称写的,内容主要是作者1978年来到西方后的经历,所以本文就当它是一部季诺维耶夫的带有个人经历的写实作品来介绍。季诺维耶夫把Homo Sovieticus讽刺性地简化为Homosos。应该说,苏联官方外宣机构创造这个词汇后,也没有做太多的宣传,因为毕竟太离谱,但季诺维耶夫的这本小说却使得这个名词一度在西方流行。

季诺维耶夫这本书的主要内容不是像很多异见人士那样在西方批判苏联社会,而是讽刺生活在西德的苏联移民群体,也间接对西方社会和政治的很多现象表示了困惑和嘲讽,所以有别于很多异议作品。书中情节的背景是慕尼黑的一个专门接纳苏联移民的福利性住所,翻译成英文叫Pension,也就是养老金的意思。这些苏联移民也被称为养老金领取者(pensionnaires)。

这是一部政治讽刺小说,形式上没有一个完整的故事情节和主人公,而是对各色人物和零散生活场景的描写。季诺维耶夫把他们的住所称为养老金,本身就是一种讥嘲,因为在苏联的社会政治术语中,“养老金领取者”就是一个退出社会的群体,捎带贬义,有时还带有政治意味,例如赫鲁晓夫下台后就被称为“养老金领取者”。

在季诺维耶夫笔下,“苏维埃原人”首先是一个集体性的存在,是苏维埃社会工程的产物,共享很多思维和心理特征。这些苏联人到了西方以后,由于年龄、语言和文化障碍,只能依靠社会福利金生活,难以和外界发生实质性联系,西方和苏联就是他们唯一关心的世界,整天和同一堆人聚集在一起,通过有限的新闻渠道了解外界,对移民所在的社会一知半解却议论滔滔。他们唯一的参考系是苏联,无论看到了什么都会说“要是在苏联会如何如何”。他们政治上极端反苏,但其思维、价值观甚至行事方式却无一不受苏联体制和文化的制约。

例如,小说着力描写了这些苏联移民对于西方的失望和讽刺,尤其是对民主的失望甚至愤恨,以及言谈之中对于强权的崇拜,其视野和价值观不出“苏维埃人”的范畴。当时正是美国在伊朗的人质危机时期,美国大使馆被霍梅尼煽动的暴民占领。移民们聚在“养老院”的电视房里观看新闻:

“怎么回事?美国驻伊朗大使馆被伊朗学生占领了?”“要是这些学生占了苏联大使馆,苏联马上就派军队去了!美国人就是软弱!”“他们(指美国)有民主。”“我说的就是这个民主,所以他们软弱。”“这个伊朗这么烂,却用恐怖手段对付一个超级大国。阿拉伯人也在强奸西欧。我的上帝,这个世界究竟怎么了!”“西方内部烂透了!”“先别着急埋葬西方,西方有那么多猪脑子,让这些猪脑子都跑出来。”“不错,这里是有很多猪脑子,但是还有更多的白痴。我倒情愿看到猪脑子多一点,白痴少一点。”

这些电视房里和日常生活的对话中充满了愤懑和怨恨。伊朗毛拉,苏联,阿拉伯人,中国人,黑人,恐怖分子,白痴西方政治家,一切人都应该去见鬼。

此外,所有的问题都只有一个根源:苏联的诡计多端和西方的愚蠢颟顸。“伊朗革命?这不是西方自找的吗?白痴们早就该看出来了!当然是苏联干的!你说是疯狂的毛拉们领导的?怎么可能呢?这不就是共产主义革命吗,到处都一样!伊朗学生占领美国大使馆?这不是西方白痴的自作自受吗?这些白痴!”

季诺维耶夫说,这些人希望西方按照自己的政治愿望制定议程,当西方让他们失望时便怨声四起,从此自认为对西方有了深刻见解,不再盲目崇拜。他们好像也完全不明白所谓的“西方”不是像苏联那样铁板一块,而是有很多面相的。所以他们当他们看到西方某个政治家访问苏联时就会说:“这个白痴,莫斯科暗中一定在笑话他!”然后其他人七嘴八舌地接下去说:“西方就是软弱;西方没有力量干这活;西方疯了;西方有太多乱七八糟的东西;西方在投降;西方就是无能。”尽管如此,说到最后大家都累了,回过头来还得承认只有西方是唯一能指望的力量:“他们(指西方)肯定还是会好好想想,然后给莫斯科一巴掌的!”。

从对民主的态度上,季诺维耶夫看到这些苏维埃原人是“令人厌恶的生物。”他自嘲说自己也是其中之一。“当我在苏联时,我梦想生活在一个我可以自己加入甚至组织政党的民主社会,可以上街示威,参加罢工,揭露花招和谎言。就像生活在天堂。现在当我在西方生活了一段时间以后,我的梦想转了一百八十度。我梦想生活在一个理想的、传统的警察国家,在这个国家左翼政党被禁止,游行示威被冲垮,罢工被镇压。一句话:打倒民主!”

民主不是这些人在苏联时的理想和口号吗?怎么到了西方忽然反民主了?“因为我是苏维埃原人。我是一个极端反动派,但却坐在一辆极端进步的车辆上前行。”这不是很矛盾吗?对,这是矛盾,但对于苏维埃原人来说,没有转不过来的弯,没有不能自圆其说的事。“在西方,即使是最狂热的反动派也为民主而斗争,因为正是民主提供了他们最后的反民主的机会。但我们直接反民主,因为我们没有参加民主的机会。所以,我们要打倒民主!”

这种对待民主的态度会很奇特地反映在其他社会问题上。苏联禁止甚至迫害同性恋,这些苏维埃原人在德国电视上看到有关同性恋的节目后很震惊,开展了讨论。“他们(指西方)变得越来越白痴了!”一个说。“同性恋也有权利存在的吧。”另一个迟疑地回应。“同性恋摧毁家庭,颠覆社会。所以社会有权利保卫自己。再说,同性恋只不过占人口中极少数。”“民主制度下少数不是可以有存在的权利的吗?”“那要看是什么样的少数!匪帮和恐怖分子也是少数。民主不是为所欲为的自由。民主只不过是社会政治组织的某种方式。…哪些少数有权利生存要由多数来决定。”“我遇到的同性恋者都是让人讨厌的垃圾,但他们如果要生存,就让他们生存吧。”“不对,他们要的远远不止生存,”另一个滔滔不绝:同性恋把自己强加给社会,力图把正常人变得和他们一样。“社会,我再重复一遍,有权利保卫自己不受这种病毒的侵害。总的来说,用民主来讨论同性恋问题完全是对民主的贬低。”

这是一群政治犬儒主义者,用季诺维耶夫的话来说是他们是“身段灵活、足智多谋,随时准备调整道德立场去适应新的环境”的生物。所以,他们异见人士的身份并没有改变其“苏维埃人”的本质。书中众多人物中有这样两位,一个是“牢骚满腹者”,另一个是“狂热信仰者。”牢骚满腹者对西方基本失望,认为这里没人政治上需要自己,能指望的就是一点点福利。狂热信仰者则相信自己有对付苏联的锦囊妙计,要办刊物甚至报纸,在慕尼黑领导苏联国内的异见运动。“当初列宁就是这样的。”他相信美国总统肯定会召见自己,所以一直在等,等不到总统就等议员。

这两个人天差地别,但季诺维耶夫说他们有一个共同点,就是都会不分时间和场合跑到自己房间里高谈阔论,然后总是想讨点便宜,临走时“借”个东西用用。不胜其烦的季诺维耶夫有天在房门上贴了一张纸条“进这个门的人:死了这条心吧!”第二天,房东(管理员)就来把它撕掉了。季诺维耶夫琢磨出了原因:这句话会被解读为对移民和外国人的拒绝,“他可不想让人联想起这个国家(德国)可耻的过去。”

季诺维耶夫笔下的苏联移民成分很复杂,不一定都是异见人士,但他们的共同点都是对西方从幻想到不满。有一个被起名为“犬儒者”的移民,在苏联是一个有相当地位和能量的体制内人士,但他不满足,要到西方来生活。他敛了一笔巨财,设法转移出国,然后自己移民到了德国。谁知他上了另一个苏联移民的当,那个人大概是许诺帮他理财,结果把财产都弄到了自己手里。犬儒者从此对苏联移民恨之入骨,但他却怪罪西方。他说因为西方人相信苏联会从内部垮掉,所以这些苏联移民都抬高自己的身价,夸大自己的能量。明明只是克格勃的一个少尉,偏要说自己是少校;一个平庸杂志的编辑或者是不入流的写手把自己吹成有影响的知识分子和著名作家;一个给中央委员当低级技术助手的说自己就是中央委员,等等。总之,苏联移民中尽是这帮子人。

另一个移民对于西方的抱怨则令人毛骨悚然。这是个“鞑靼人”,一个俄国社会中对非俄罗斯的亚洲人的带有贬义的称呼。他被查出二战时与德国人合作,甚至帮助灭绝在苏联的犹太人,移民当局要调查他。但他为自己辩护说:“那有什么大惊小怪的?我又不是只杀犹太人,我不是也杀俄国人的吗?”

季诺维耶夫并不是只讽刺“苏维埃原人”,他也嘲讽西方社会的虚伪和形式主义,尤其是和苏联及其移民打交道的官方人士,认为他们对苏联一知半解,对苏联移民充满成见,官僚作风成习,愚不可及。书中有很多西方情报和安全人员对他的盘问的描写,他对这些人充满不屑,常常用迎合他们来糊弄他们。

为了说明西方研究苏联高层政治的“克里姆林宫学”的荒谬,他举了一个事例。有个西方使馆的官员弄到了苏联领导人座车牌号的信息,于是专门记录进出克里姆林宫的车辆:谁谁的车辆今天或本周进出了几次,以此推测苏联高层的动态。克格勃知道后,就让一个官员专门安排一辆车挂上不同的假牌照,在克里姆林宫进进出出愚弄他。这个苏联官员就经常在聚会时讲这些趣事逗乐,直到有一天他忽然发现自己工作失误:某个高级领导人的车进了克里姆林宫三次,却出来了五次!

虽然我很多年前就看到了季诺维耶夫这本书,但真正觉得非常有意思,还是近来重新看到他的名字并了解到他后来的一些思想,可以说是再次和他相遇。季诺维耶夫通德文,后来一直住在德国。1999年回到俄国,2006年去世。他是当代俄罗斯知识界关于苏联共产主义(有多卷专著)、全球化、西方化和“何谓俄罗斯”以及如何定义“俄国性”这些讨论中非常有影响的思想家,但西方学术界对他的兴趣似乎主要固化在冷战时期他对苏联体制的批判上。

1993年伦敦大学的一位俄国问题专家就曾出版过一本介绍他的专著(Alexander Zinoviev: An Introduction to His Work)。1995年季诺维耶夫出版的《西方,作为现象的西方主义》(Zapad. Fenomen zapadnizma)是一本很重要的著作,虽然没有英文版,但被一些关注后冷战时期俄国思想界的英文学术论著引用。例如尼古拉·扎哈罗夫的《俄国的种族与种族主义》(Nikolay Zakharov, Race and Racism in Russia 2015)中对他有相当篇幅的介绍。扎哈罗夫是瑞典Södertörn大学社会学系的俄裔高级讲师,他的这本书讨论的是苏联晚期至今,在全球化背景下的俄罗斯民族主义和种族主义思潮。

根据扎哈罗夫的介绍,季诺维耶夫在“苏维埃原人”的概念之后,又创造出了一个Zapadoid,即“西方人”的概念。他认为“西方人”不单单是像“苏维埃人”那样是一个通过塑造人的社会工程形成的个体存在,而本来就是“西方特色的人类”。就是说,“西方人”不是指一般意义上的因为生活在特定社会和文化环境下而体现出某种特色的人群,而是生来如此的。这个物种首先是一个集体性的存在,每个个体都体现出整体性的本质。

他说:西方人并不是某些具有共同特性和共性的个体的相遇和集合,“而是某种抽象本质在广大的被称为西方人的这个人类集体中的表现。西方人的品质以不同的比例、构成和数量融化和分散到这个巨大的人类集体中。”但这个“溶剂”的浓度如此之高,所有接受了它的人群都可以称之为西方人。如果这个说法很抽象的话,我想它的意思可能是说不同部分的西欧、北欧和北美的“西方人”本质上都是一样的。

所以,在季诺维耶夫看来,所谓“西方人”是不可复制的。“因为没有其他的人类质材可以复制‘西方’。”拿美国来说,在人口构成上“始终保持它本来的形式,就是美国永远存在下去的基础和保障。”在这个意义上他提到了移民问题对于“西方”的影响。他说“社会环境对人有很大影响,但也有限。非西方人一定程度上可以模仿西方人,他们也可以和西方人合作,但这种合作不可能达到在大规模的程度上让他们身上和西方性不相容的一面消失的地步。但非西方因素对于西方性的反作用,表现在西方性的逐步被削弱上,这是不可逆转的。蜕化总是比进化要容易。”这就是在很明显地指出非西方移民对西方社会在人种上的腐蚀作用。

季诺维耶夫说:“西方有自己的禁忌…从客观的学术角度把创造西方文化的人作为一个社会历史性存在来讨论,总是会带来种族主义的指控。”他认为离开了对创造西方文明的特殊的“人类材料”,是无法解释这个文明之来历的。

扎哈洛夫认为,这些言论说明季诺维耶夫已经开始了对西方“政治正确性”的批判,而同一代俄国思想家中,持有和他类似的认识和立场的还有很多著名人物。晚期苏联和现在的俄罗斯民族主义思想家中,这是一个与大俄罗斯主义并存的现象。扎哈罗夫断言,这种现象体现了这些人身上的苏维埃时期的知识和伦理的结合:马克思主义的进化观、文明优劣论和种族等级观。

季诺维耶夫这么看重西方和西方人,那么,在后苏联时期他是个西方文明的崇拜者、或者叫做西方主义者吗?根据北师大历史系俄苏思想史专家张建华教授的介绍,事实又相反。他不但认为西方制度不适合苏联,而且在晚年,回到俄国生活的前后大力推动对斯大林本人和斯大林时期的重新评价,重视苏联社会主义的遗产,尤其是以自己曾经是那个体制的批判者(他年轻时甚至参与过对暗杀斯大林的密谋)的资格来重新审视苏联历史,发掘其积极意义。他甚至认为苏联历史对于人类的贡献被西方抹杀了。张教授认为他既是苏联制度最无情的批判者,又是它最后的守护者,是一个矛盾的人物(“季诺维耶夫:苏维埃体制‘最无情的批判者’和‘最后的守护人’。”见《二十一世纪》2006年八月号。此文写于季诺维耶夫去世时,张教授当时正在俄国。)。

显然,季诺维耶夫全部思想的矛盾性和个人经历的复杂性远远超过这篇文章的范围。从我关心的角度,他的“苏维埃原人”和“西方人”的概念都表现了明显的抽象本质先于具体存在,前者规定后者,后者一旦被规定就无法改变这样一个本质化的思维方式。这是一个重大的逻辑和历史问题。

季诺维耶夫对苏联在西方移民的批判性的描写是入木三分的,对于苏联体制改造人性的效果的强调也是充分的。但是,难道这就是苏联移民的全貌吗?苏联人真的整体上完全被塑造成那样了吗?我想,作为文学作品可以这样夸大地处理,但是他从中提炼出来的本质性的“苏维埃原人”的概念却是有问题的,因为它难以解释为何在这个概念产生后才几年,苏联就发生巨变,被那个旧体制塑造的“原人”拒绝了那个体制。或许可以说在对当时的苏联体制完全绝望的情况下,季诺维耶夫低估了人性的另一面。他的“西方人”的概念问题甚至更为严重,因为它确实已经把西方人和非西方人的社会性差别给种族性地本质化了:西方的制度和文明是非西方人无法复制的,如果西方人人种发生了改变,文明就会蜕化。在逻辑上,这可能和他晚年拒绝西方文明,重新发掘苏联遗产有某种关联。

——网友推荐

没有评论:

发表评论