美国汉学家林培瑞(Perry Link)——六四后,他是营救遭通缉的方励之夫妇之关键人物。

(德国之声中文网)方励之是中国著名天体物理学家,早在八九学运以前,他就是中国民主运动的先声之一。 在前一波的“八六学潮”中,当时位居中国科技大学副校长的他,不但没有灭声,反以身教传递民主倡议,赔上教职和党籍。 八九年爆发更大规模学运,支持学生的方励之与太太从未踏足天安门广场。 然而,镇压后两夫妇却登上通缉名单,被官方指为“六四动乱幕后黑手”。

德国之声:你跟方励之是如何相识?为何方家会寻求你们的协助?

林培瑞:那年我担任美国科学院的美中学术交流委员会北京办事处主任,认识很多知识分子。 我本来是研究文学的,可是在工作当中也认识很多社会学、历史学、物理学的知识分子。 我跟方励之和李淑娴是在会议上认识的,住的地方也离他们算近,所以本来就有一些交往。

在学运发展得比较热烈的时候,大概在六四的三个礼拜前,他们的儿子来找我。 他儿子问我,要是必要的话,你能不能帮我的父母到使馆去。 我这一愣,因为我不是外交官,也不是美国政府的人,也完全没有这个权力,可是我答应他,我说我会打听一下。

打听之后,外交官说这样做相当麻烦,因为人进去以后不知道何时、在什么条件下能再出来。 他举了个例子,说十几年前有几个尼姑进了美国使馆,然后十多年都出不来。 于是我把这个话传给他们的儿子,可是有这么个线索在背景就是了。

德国之声:六四镇压当时,你在北京有何经历和见闻?你是在什么时候见到方励之一家?

林培瑞:屠杀发生时,我醒来到人民大学门前去看看,学生那边设了个广播站,而学生也从北京各地回来,说着很多很动人的故事。 我越听越害怕,因为他们有的是咬牙切齿,有的是大喊。 我也看见了一些有血迹的衣服,我没有直接看见过任何暴力。 听完之后就到一些住得近的知识分子家里,先问问他们对这件事有什么看法,接着问有没有什么事情我可以帮忙,我也愿意帮忙。

到了大概中午前后,我到方励之的公寓里,按他们的门铃。 他们门铃的声音不是“铃”一声,而是“祝你生日快乐”。 我听得当下觉得气氛很不一样。 方励之的妻子李淑娴也是北大物理系教授。 她开门,也很激动。 她说:“他们疯了,真的疯了。 ”她几乎是说不出话来,然后让我进屋。 方励之本人没那么激动,他坐在他的写字台前,而他的态度是:“我没有做错事情,我也是中国公民,公民的权利之一应该是有自己的家。 这是我的家,我何必要离开。 ”因为当天中午前,我记得已经有朋友打电话劝他说,“你们大概是政府的目标人物,你们不妨遛一遛”,但他不想。 大概与他谈论了将近半个钟头后,我就离开他家。 走的时候李淑娴告诉我,她说:“我们若需要你帮忙,我会打电话请你孩子过来喝茶。 ”我说好,然后便走去看别的知识分子。

下午回家后大概四点电话铃响了,是李淑娴,她说:“你的孩子请过来喝茶。 ”我就知道这事情就来了,必须我去帮忙。 我到友谊宾馆门前找了个出租车,好在有一辆出租车在那边。 他们把我开到中关村,也就是方励之他们住的地方。 他们下来,只拿着非常小的旅行包包,显然不是想多留在什么地方。 上车以后,因为那是星期天,没办法到使馆去。 我把他们带到附近一个香格里拉饭店,用我自己名字租了一个房间,他们的儿子方哲也跟他们一起。 之后我就回家了。

德国之声:方励之一开始抗拒到美国使馆,为何后来会改变心意?

林培瑞:我第二天骑自行车到香格里拉饭店,他们一直都在房内。 我找了几个面包当早点给他们吃,然后商量怎么做。 方励之还是理想主义,他那天约了李政道(华裔诺贝尔物理学奖得主)吃中饭,还想继续赴约,想打电话联系李政道。 李淑娴更不放心,她怕政府会找借口把方励之给杀掉。 因为前不久,高层有个会议,朋友也说高层在研究方励之的问题该怎么处理,选择之一就是把他干掉。 我不知道这是真的还是假的,但是李淑娴相信是真的,她怕方励之会有生命危险。 她的意思是要离开,找使馆或一个安全的地方。

她同时也打给电话给在北大的学生,我只看到李淑娴在电话上越听越害怕,越听脸色越糟糕。 挂上电话后她说,北大学生听说解放军要到校园里,而学生准备以砖头跟石块拼命。 但他们希望李淑娴跟方励之能自己保重。 这是六月五号。 她听完电话后,方励之让步决定离开。

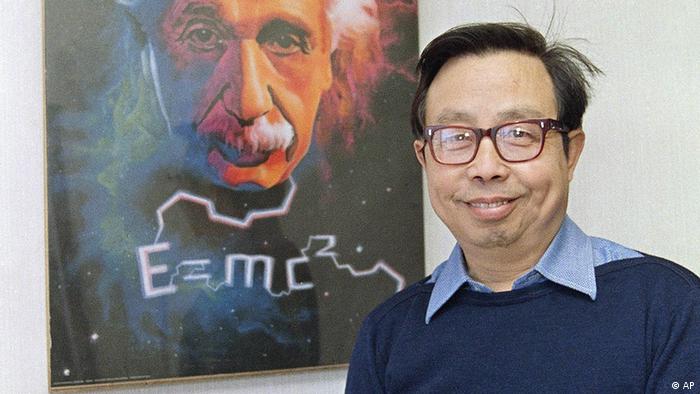

方励之是中国天体物理学家,此照片摄于1988年11月。

德国之声:从饭店到美国使馆的过程有阻碍或危险吗?

林培瑞:我们办事处当时有个司机,他也很支持学生,他说愿意把我们载到使馆去。 本来只是40几分钟的路,可是那天因为很多障碍或机车横置马路上,司机得走小胡同。 我们用了两个钟头到使馆。 我本来怕有卫兵或解放军在外头,当时的确有两个年轻的解放军在那,他们也有机关枪,可是他们很懒散的躺在那边没注意,我们就顺利进入使馆了。

德国之声:使馆官员第一时间的态度如何?有提供什么协助方案吗?

林培瑞:新闻处长Mckinney Russell跟另一位外交官接待我们,到使馆里面开始谈。 方励之的第一个问题是,我们(美方)能不能保密,因为他不想住在使馆。 他说:“我们就躲两天,看看外面是不是平息,平息了我们就回家去没事。 ”可是外交官马上就说:“保密是不可能的,因为你们进来的时候,我们服务员已经看见了。 而且我们这个使馆不是保险屋,很可能我们现在的谈话已经被窃听,所以保密没办法。 ”

这个问题就变得比较严重一点,因为如果他再出来,他就进不去使馆了。 但你留在里头,也不知道什么时候能够出来。 而且共产党知道了,肯定会拿此消息大做宣传,因为它一直想把天安门运动骂成外国人所为。 虽然方励之从来没去天安门广场,可是中共会说他躲在美国使馆,所以运动都是美国人去惹的。

期间,两夫妇也跟两位外交官讨论申请签证的问题,他们的儿子一直坐着听。 就在那时候,所谓Tank Man(坦克人)的事情发生了。 我们就在那边的电视上,第一次看见有人站在坦克前头。

在大概三个多小时后,方励之突然对我说:“咱们走吧,出去街上,不要留在使馆。 ”因为他怕被共产党作为宣传。 李淑娴有点不以为然,可是她答应跟着方励之。 我们四个人傍晚上街,我把他们带到一个外国人去的豪华旅馆。 因为我有同学是《华盛顿邮报》记者,他在那家旅馆有个房间,并说如果有需要可以使用,他的房号是400号。 我跟他们先去吃饭,带他们回旅馆房间后,我又回到友谊宾馆。

第二天,我打电话到旅馆400号房间没人接,我就不放心了。 隔天也打,都没人听。 我不知道怎么回事,大概三天以后有个美联社记者打电话找我,问我能不能确认方励之跟李淑娴进了美国使馆避难的消息。 我当然说不能确认,因为我带他们进去又出来,现在在哪儿都不知道。 其实那时候他们已经回去了。

德国之声:他们怎么再回到美国使馆? 美国政府为何决定接收方家?

林培瑞:当天我离开他们的时候是晚上7、8点,原来晚上11点多,那两个外交官之一坐车回来敲他们的400号房间,邀请他们成为George Bush(美国总统乔治布什)的客人回到使馆,而且说“你需要留多久就留多久”。 从鼓励他们不要来,到欢迎他们来,美国政府的态度突然有很大变化。 后来我们朋友写了一本书叫做《About Faith》,研究在华盛顿发生的事情。 他说他打电报到华盛顿,George Bush他们很害怕,因为有政治考虑--方励之进了使馆又放出来,要是发生什么事情,那么美国在政治上会很难看。 所以美方赶紧把他抓回来,其实George Bush不是因为支持民主,而是因为政治考虑。

反正他们回来使馆了,但第四天他们的儿子受不了了。 他出去了,回到他们的公寓,也没有被找太多麻烦。 但方励之跟李淑娴一直在使馆内待了13个月。 后来两个政府有很多交涉,来来回回讨论在哪些条件下放人。

方先生的幽默感非常好,他很幽默地描述这整件事。 举个例子,中国政府要求方励之出去的时候,可以到美国但不能直接去,他必须先到第三国至少半年,而且希望是一个小岛。 这话传到方励之耳中,他想“挺好的,那我到英国去”。 他在剑桥有好朋友,很容易就把他请来。

德国之声:当时北京仍然风声鹤唳,你考虑协助营救这位“通缉犯”时有顾虑吗? 甚么原因促使你做这个决定?

林培瑞:我当时没有想到有什么很大的危险。 的确我们从香格里拉饭店到使馆的两个小时路上,顶多看见很多乱七八糟的情景,但没看见过暴力。 (使馆)门前的两个士兵也是懒散的躺在那边,没管我们。 气氛也非常怪,街上特别安静,一般老百姓不出来。 有一两次我听见有人大喊,虽然没有看见,但声音听得出来,我估计他们是忍不住,见过屠杀而忍不住。

我当时要去救他们的时候,没有考虑敏感的问题。 我的态度是,他们是我的朋友,要求我帮忙,我不能跟他们说我不帮忙,也没有觉得自己有什么生命危险。 有时候年轻人说“你是英雄或勇气很大”,我其实没有感觉需要勇气,这是个很自然的决定。

德国之声:当时在北京的其他外国人对镇压有何反应和感受?

林培瑞:使馆区也偶尔有军车过来,对着天空开机关枪,把其他外国使馆的人给吓走。 当时在北京的外国人都很害怕、很受惊,并且尽快离开北京,气氛特别可怕。 6月5日晚上机场挤满外国人,排队要买票到香港或东京。 到香港的飞机加了很多班次,一般外国人很害怕。 六四时我不在天安门那边,像我这种志愿者,我也不知道有没有人在广场上。

我在人民大学门前广播站听着各地学生的故事,很受感动。 到北京来卖菜的农民推着推车,我看他们,他们看我,我们都没有说话,可是我们有同样的感觉。 有三、四个非洲来的高大黑人学生,跟他们也是一样。 我的印象就是,发生这种事情的时候,人的底线就出来了。 不管你是哪里来的,我们都是人,互相观看。

德国之声:作为来自外国的见证者,六四对你们这些异乡人有何意义?

林培瑞:我不能代表外国人,我是相当特殊的一个例子。 我的感受跟这些受惊的中国人是差不多的。 六四对我,是一个生活的转折点。 这以后呢,不能离开这个事实。 虽然我很多文章、著书和演讲不一定都跟六四有关,可是我对共产党的认识,在当时就变得最清楚。 所以我目前的写作计划,是跟崔卫平(前北京电影学院教授,现为独立学者)合写刘晓波传记,这也是要抵制共产党非人性和侵略性的作为。

德国之声:你花了几十年研究中国历史和文化,对于平反六四,你是乐观或悲观?

林培瑞:我长远是乐观的,因为我觉得人性比共产党的势力还是更强,早晚中国人的人性反应会出现。 你看中国历史上最暴力的朝代秦朝跟隋朝,这两个都是短命的。 共产党的朝代我不觉得能够长远,所以长远我是乐观的。 但短期内我是比较悲观,因为习近平想要把中国社会完全改变。 他成功的话,对人类不是好消息;但他不成功的话,短期内也是不好的消息。 因为其他领导人把他打倒,中国会乱,这个过程不可能不乱。

本文受访者林培瑞(Perry Link)是美国汉学家、哈佛大学哲学博士。 曾担任普林斯顿大学东亚系研究讲师,现任加利福尼亚大学河滨分校校长特聘讲座教授。

没有评论:

发表评论