|

| From 人物 |

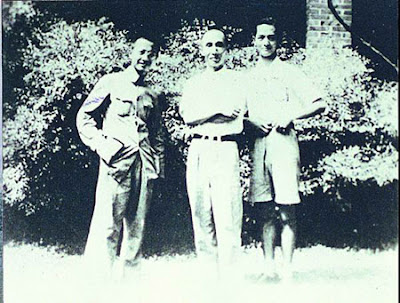

图:卢作孚先生担任交通部常务次长兼全国粮食管理局局长期间,于1941年8月去成都,在著名平民教育家晏阳初先生寓所与长子卢国维(右)和次子卢国纪(左)合影。

但 事实究竟如何呢?最近赵晓铃女士的《卢作孚之死》(即出版)用非常丰富的资料和节制的言论揭开了这一切。承作者的雅意,要我为《卢作孚之死》说几句话,我 最近拉杂写了万多字,标题名为《世上已无卢作孚》。文章共分为五部分:1、老实写来;2、史料搜集;3、审慎议论;4、好人出局;5、几点补充。四九年后 好人出局不是个别现象,而是一种制度设计,所以先将其中第四部分的《好人出局》,冠以“制度设计上的好人出局”,先行载于敝博,以利大家了解其中的概貌。 待《卢作孚之死》出版后,我再给大家广告一番,诸位有兴趣的朋友可以买来自己看对照,更加进一步地了解官方是如何对待自己的“老朋友”的。

《世上已无卢作孚》一文的第四部分“好人出局”

《卢 作孚之死》写工会的为官方所用和私营企业之改造,是我认为本书最出彩最有深度的章节,而写卢先生之死是最令我感动的篇章。作者虽然看似在写卢先生之死,但 整本书却在探讨卢先生为何死,四九年后好人为何屡屡出局,这种至今还不能公开争论的话题。对好人为何出局的扣问与探讨,已然触动到我们制度的内核,虽然她 并没有利用任何政治学原理来阐释何以好人出局。

收入《卢作孚文集》里惟一一篇生前未刊讲话稿《公司的任务》,讲于他从港北归后不久。我们 可以清楚地看到,卢作孚彼时没有想到官方即将搞公私合营的“高招”,丝毫看不出卢对于将遭遇不测风险的预见。卢作孚当然不是未谙世事的人,以他在民国时代 与上至蒋介石下到贩夫走卒的社会交往能量,他绝非不通人情世故者。但他只通中国传统之人情世故,却必不能通新朝之不受传统约束之“新”,此种“新”式做 法,令卢作孚疲于奔命。作者对此感叹道:“卢作孚是历练的,他应该知道,一个国家在大的格局变化之际,人们或出于自保,或出于投机,都会有反常的表现,但 意识形态对人的行为的影响,对道德的颠覆,导致人性恶的大面积释放的程度,他不可能预料得到。以政治运动的方式,大规模地对人权对人的尊严的侵犯,在中国 大地上是第一次演出,在全国范围内,除了过去在红色根据地经历过肃反,在延安参加过整风的人以外,还没有人经历过。”的确,面对四九年后许多带有“发明” 与“创新”性质的惩治方式,不管你如何学富五车,洞明世事,如何了解世界风云,如果不能对政治垄断和极权政府有相当深透之了解如胡适(胡适二十年代也曾看 不清苏联的本质,后来才加以修正)一般,你很难看清这一切。这也是许多自由主义者无法看清共产党的面目,在四九年后遭受一系列不白之冤的根本因由,因为新 朝的许多做法前无古人。

我之所以从卢作孚自杀来说四九年后“好人出局”的普遍现象——此种“好人出局”现象类同于谢泳兄所说,四九年后常 采取“谁说得对就不听谁”的做法一样,是一个值得研究的普遍现象——并不是要作空洞的道德捍卫和不实谴责,我对道德至上和道德泛滥有着自己历练后的排拒。 因为在我看来,没有真正的法治保障的情形下,道德至上和道德泛滥,只会使虚假道德泛滥成灾,诞生大量的伪君子,对真正自律的道德建设于事无补。我只是说一 个社会在制度设计上存在“劣币驱逐良币”的现象,这是值得我们多加深思的。我们可以从《卢作孚之死》中看出抓郑璧成、枪毙陶建中、遣散邓华益、辞退早已精 于业务的船上护卫和日常工作骨干,利用工会来掺沙子,强行制造劳资纠纷,人为制造紧张空气,从而架空卢作孚的实际权力,让他成为一个进退维谷的儡傀,陷入 做事不能、指挥不动的尴尬境地,最后造成不得不接受以公吞私的所谓公私合营的做法,是典型的逼令好人出局。

作为官方派来民生公司的公股代 表何郝炬、张祥麟二位,在民生公司公私合营中的表现是非常突出的。但二位在晚年所写的回忆录、所接受的访谈之中,并没有真诚地意识到自己彼时所作所为给卢 作孚先生和众多民生公司职员所带来的严重伤害。直接责任人都愿意将自己应负之责推到大环境和当时政策身上,从而避免良心和道义的谴责。作者对何郝炬虽有批 评,但还是给予有限度地理解:“当时对资产阶级采取的限制、利用、改造的政策,既不能利用不足,又不能限制、改造不到位,把革命的两手都做得天衣无缝,需 要很高的手段和水平,对于何郝炬这样年轻的干部,实在不容易,何况他还要学习进城以后工作的专业知识呢。”公股代表的到来,官方掌控的工会的强行介入,以 站稳阶级立场为要务,人人都需过关。在人为制造敌人的氛围中,作者分析道:“有的老民生人记忆中,常常对当时态度显得‘势利’的过去同仁、朋友不原谅,以 为很受伤害,以为过去朋友的态度还不如某些党的“领导”。应该明白,党的‘领导’对你好是体现政策,而过去的朋友对你好,却是‘划不清界线’,会危及他自 己的身家性命呵。”这都是理解那时候人心世态的见道之言,虽淡淡写来,却有穿透彼时阴霾、拨云见日的能量。

在卢作孚先生自杀前两天,他做 了有生以来第一次当众检讨。卢先生虽然算得上是一位现代企业家,但在立身处世上却近于传统的士,“士可杀不可辱”的念想,一定在他内心反复纠结而不能自 解。“1952年2月6日,上午八时半至十二时,民生公司资方代理人学习小组会上,二十多年来在民生公司享有崇高威信的卢作孚,第一次当众做检讨。这时已 让资方代理人专门开会学习,这种另类的待遇不知与会者是否感觉无奈与屈辱。”而公股代表何郝炬在事隔几十年后的晚年回忆中,却还说卢作孚对他并不交心,你 如此刁难和侮辱别人,在几十年后依旧没有丝毫的反省,实在是做人都没有一点像样子的进步。诚如《卢作孚之死》一书作者所言:“可以肯定,卢作孚从香港回公 司以后,一直生活在‘革命的两手’造出的氛围之中,这种氛围,真是可怕到令人窒息。卢作孚如何对公股代表说‘心里话’?真的能做到‘肝胆相照’,哪里还有 后来的悲剧?”

没有评论:

发表评论