页面

2024年11月30日星期六

顏純鈎:剛愎自用人事傾軋,習氏王朝末日景象

謝蘭尼:美國主導的雙重嚇阻是台灣安全的關鍵

◎謝蘭尼(Brahma Chellaney)

美國總統當選人川普即將從現任總統拜登手中,繼承美國對印度—太平洋地區政策的重重挑戰,面對擴張主義抬頭的中國步步進逼,甚至揚言必要時將以武力併吞台灣的威脅。

美國在印太地區的政策選擇已經變得愈來愈困難,部分原因是拜登的對中交往政策,包括投資與中國國家主席習近平的個人外交,不僅成果有限,反而還讓中國軍隊進一步增強在南中國海和台灣海峽的存在。

中國侵略性外交政策 無軟化跡象

在十一月十六日於秘魯利馬(Lima)舉行的會談中,這位中國強人面對老態龍鍾的拜登,幾乎沒有任何軟化其侵略性外交政策的表示,更無意減緩中國對台灣的脅迫施壓。中國外交部和官方媒體甚至聲稱,習近平直接點名台灣總統賴清德, 並提出四條所謂的「紅線」,揚言美國若要維護印太地區的和平,就不能逾越這些底線。

中方的會談紀要宣稱,習近平告誡拜登,「台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利是中方的四條紅線,不容挑戰。」 換句話說,美國甚至不得試圖以推廣民主與人權的方式,挑戰中國共產黨統治下的極權體制。

與此同時,香港近日對四十五名民主派領袖的非暴力抗爭判處重刑,標誌著習近平全面箝制異議、消滅香港自治的最後一步。正如在南中國海,中國透過擴展海上邊界,在有主權爭議的島礁上建立廿七個軍事據點,改變地緣政治版圖,習近平鐵腕鎮壓香港,也沒有在國際上付出任何代價。

這一切都讓台灣面臨更大的危險。然而,隨著烏克蘭戰爭與中東情勢佔據美國的注意力和資源,並消耗其重要軍火和防空系統的庫存,拜登最不希望看到的,就是與中國的緊張關係進一步升級。這也解釋了他為何對北京採取懷柔姿態,希望減輕中方的疑慮。例如,在二○二三年九月訪問越南河內時,拜登表示:「我不想圍堵中國…我們真心不想傷害中國。」

姑息北京 還會升高美中衝突可能性

然而,若不堅決反制中國的侵略性擴張主義,代價將是犧牲美國自身的安全和貿易利益。而在拜登卸任後,姑息北京還會升高美中衝突的可能性。

新一屆川普政府將不得不應對習近平試圖在亞洲,確立中國居於戰略主導地位的野心,包括他願意冒險引發衝突,以實現其目標。

習近平一再宣稱要「統一」台灣,這在國際法或歷史上都站不住腳。不過,這種「祖國統一是歷史必然」的誑言,升高了他將不擇手段控制台灣,以兌現承諾的可能性。

事實上,中國採取包括侵擾台灣防空識別區,以及透過大規模軍事演習包圍台灣的行動,製造了可能改變全球地緣政治的戰爭風險。這些軍事演習似乎是潛在侵略行動的預演,包括對台灣實施隔離(quarantine)或軍事封鎖。

川普新政府須做好準備 應對中國野心

儘管軍事封鎖等同於戰爭行為,但中國也可能利用全球規模最龐大、軍事化程度最高的海上民兵和海警部隊,對台灣採取未經宣告的隔離行動,阻斷能源等重要物資的運輸和港口的進出,中國人民解放軍則退居二線,僅扮演支援角色。按照中國以攻為守的策略,並仰賴偽裝、隱蔽和奇襲等手段以推進其目標,北京可能會指責台灣或美國等支持者主動挑釁,導致中國被迫在「我國領海」從事「執法行動」。

川普政府必須做好準備,以應對這類突發狀況,避免台灣在中國封鎖下窒息。

如果川普能夠讓美國擺脫烏克蘭和中東的戰火,美國就可以將注意力和資源集中在印太地區,這是中國擴張主義的中心。川普再次當選,代表著終結烏克蘭戰爭的強力授權,進而有助於重振美國的實力與影響力。根據最新的蓋洛普(Gallup)民調,大多數的烏克蘭人現在都支持盡快透過談判,結束戰爭。

捍衛台灣現狀 對國際安全至關重要

新一屆美國政府需要優先捍衛台灣的自治現狀。這不僅對國際安全至關重要,也攸關美國是否能夠維繫其全球領導地位。

誠然,川普可能會要求台灣為美國協助防禦中國入侵支付費用,就像他預計會要求日本和南韓,為駐紮在其境內的八萬多名美軍部隊分攤更多經費。儘管如此,在川普的第一次總統任期中,他也增加對台北的武器銷售,並派遣高層官員訪問台灣,包括衛生及公共服務部長艾薩(Alex Azar)。

今天,台灣維持自治的關鍵,在於美國專注於雙重嚇阻—一方面強化美國在亞洲主導的嚇阻力量,另一方面提升台灣的防禦能力,使其能夠挫敗中國的入侵。強而有力的雙重嚇阻態勢,也可能有助於阻止中國對台灣採取隔離或軍事封鎖。

台北還需要美國提供更具體的支持

由於台灣容易受到中國的經濟脅迫,經貿倡議也可能對美國的雙重嚇阻戰略做出貢獻。去年,中國(含香港)佔台灣出口總額的卅五‧二%,佔進口總額的廿‧三%。美國與台灣簽訂自由貿易協定,將有助於台北將其進出口貿易多元化,減少對中國的依賴。

此外,台北還需要美國提供更具體的支持,以反擊中國試圖在國際社會孤立台灣的惡行。美國下一屆政府應該積極協助台灣,擴大在國際上的外交空間。

(作者謝蘭尼為新德里智庫「政策研究中心」戰略研究教授,擁有得獎作品《水:亞洲的新戰場》等九本著作。國際新聞中心陳泓達譯)

85年前的今天|納粹治下的德國病人

以前寫過一篇《145年前的今天,〈北華捷報〉上的一個翻譯小案》,也是「歷史上的今天」題材。時不時地喜歡看歷史上的今天,似乎有命運、輪迴、改變與重複交織、纏繞的感覺。其實,我們每個人每年的生日,不也是另外一種意義上的「歷史上的今天」嗎?

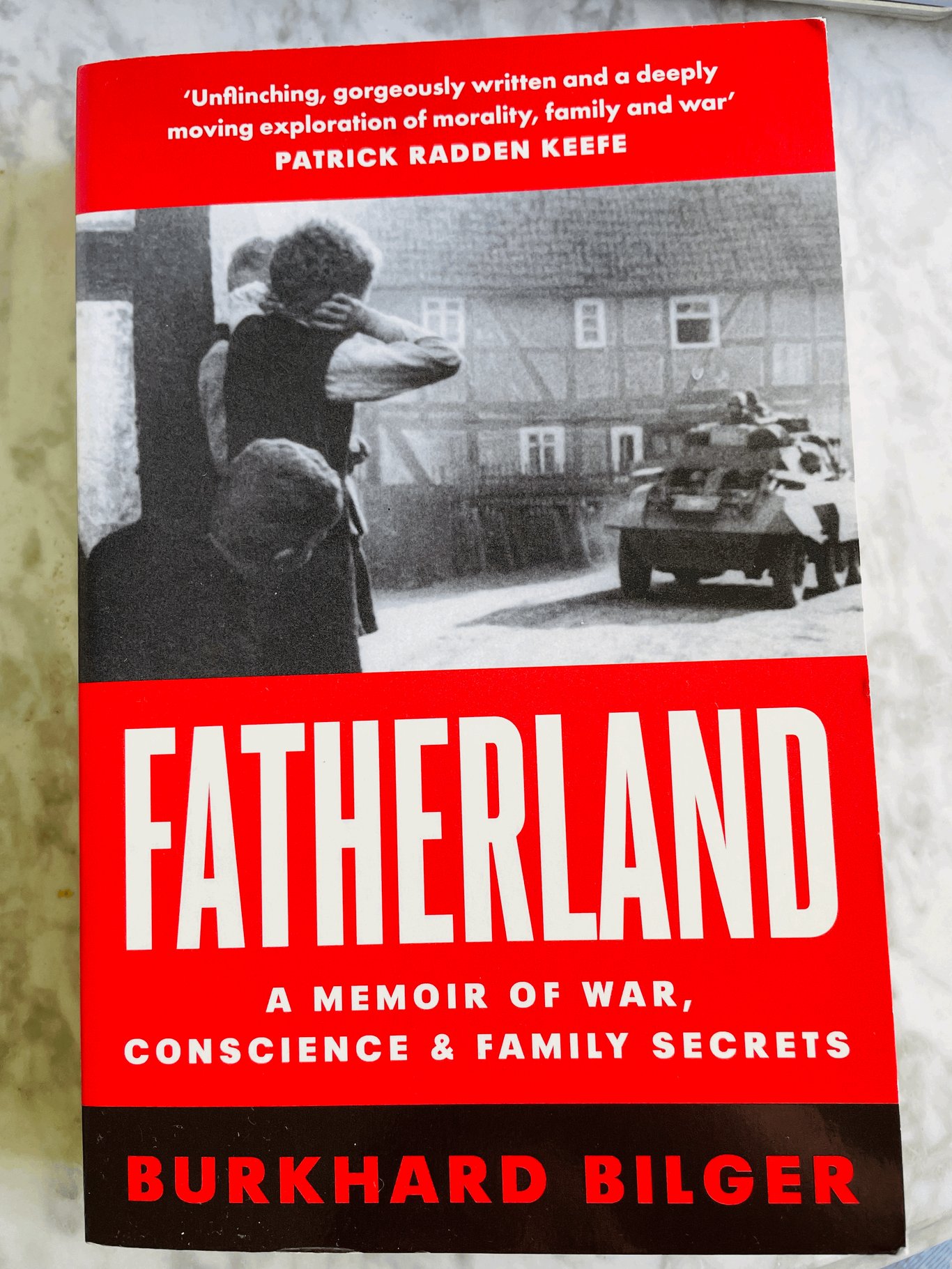

剛好,今天從最近一直在讀的一本書《Fatherland》中讀到了一則整整85年前的今天的小案。這必須拿出來講一講,尤其是關於歷史中的失語者們。

《Fatherland》這本書作者Burkhard Bilger,書的全名是《祖國:一本關於戰爭、良心和家族秘密的回憶錄》。

首先書名蠻有意思的。雖然中文我們也說「祖國」二字,但其實默認還是「祖國母親」這個比喻,甚至在英文中的「祖國」也是Motherland,但「Fatherland」是怎麼回事呢?在德語裡的「祖國」是Vaterland,由Vater(父親)和land(國)組成,所以,英語轉過來就成了Fatherland。那麼,顧名思義,這本書應該是作者講一些關於德國作為祖國的事情吧。

這一點,從書封面上也能看出——分明是二戰時期的一張照片揭示了作者可能發現的家族秘密。

發現自己的祖先是納粹軍官,該如何自處?

Burkhard是非常德國的名字,難怪在美國長大的他要在幾十年後尋祖,去往德國尋找姥爺留下的檔案文件。幸運的是,作者母親是在德法交接的阿爾薩斯地區(也是領土爭奪重災區)生活成長過,也在作者和兄弟姐妹們還是青少年的時候帶著他們在那裏生活過,所以Burkhard不僅能夠講德法雙語,對於當地的濃重的德法風格的方言土語也極為熟悉。這為他後來到德國查找資料提供了太多方便。

他的姥爺其實是一位小學教師/校長,Burkhard在錯綜複雜的「古老德文」檔案中尋找能夠揭示姥爺為什麼最終加入了納粹的原因和對於納粹黨真實感受的蛛絲馬跡。

納粹屠刀下的另一群失語者

在查閱各個姥爺待過的德國迷你小村莊的檔案紀錄時,一則信件引起了作者Burkhard的注意。這封信件其實寫於1940年2月24日,說到的卻是85年前的今天,也就是1939年11月28日一個編號為87386的指令。有些讀者可能要問了,1939年11月28日?那似乎距離德國侵佔波蘭也不過是兩個多月前的事情了,怎麼感覺還似乎不到二戰轟轟烈烈的時候呢?其實,這也就涉及到納粹黨意識形態中的一個重要部分,那就是——有病的、殘疾的、凡是沒有能力進行有效產出的人,都沒有存在的任何意義,必須被清除。

這,就涉及了一群非常可憐的失語者。

回到85年前的這封信,信中說,

關於87386編號的這個指令呢,我下令從貴機構轉移所有附件中列出名字的病人。其中,生病的由「公共病人轉移有限公司」全權代表,該公司會聯繫你。情緒激動的病人則會被給予適合的治療以求他們能夠平靜度過接下來幾小時的旅途。如果有可能,生病的都將穿著自己的內衣褲和衣服。醫療紀錄和含有直系親屬細節的個人檔案將轉給負責轉移的經理人員。

熟悉二戰和納粹屠殺歷史的讀者一定對「轉移」二字並不陌生,甚至能夠產生一種反射般的回應。說到轉移,一般都是大批量轉移受害者,把他們送去死亡營、毒氣室殺害,其中,多數是猶太人。

然而,85年前,對猶太人的「最終解決方案」還沒有出現的時候出現的對於病人們的「轉移」又是怎麼回事呢?這裡的「轉移」會跟猶太人的「轉移」有區別嗎?其實,讀者們在讀了上面👆令人毛骨悚然的信之後應該能夠感覺到,對於病人的轉移其實沒有什麼區別。早在85年前,萬惡的法西斯納粹已經對於自己故土上的德國病人下手了。

「貴機構」?

作者Burkhard寫道,信中的「貴機構」Wiesloch不是一般的病人療養院。坐落於海德堡南邊,這個「貴機構」隸屬於一個在1939-1945年間殺死了超過30萬身體或者精神殘疾的德國病患機構網絡,其中有被注射嗎啡或苯巴比妥殺死的,也有被特殊設計的毒氣室毒死的,還有被餓死的。所有死去病人的家屬兩週後都會收到同樣一封信,

我們很遺憾地通知您,您的親屬XXX在被轉移到我機構後不料死於xxx原因。鑑於他/她不治之症的嚴重性,死亡對於他/她而言是一個解脫。

Burkhard指出,貴機構信中和收繳紀錄中紀錄的這樣慘死的德國病人最大的81歲,最小的15歲。他們其中在「xxx」處給出來的原因(書中寫為「disorder」)有如下一些👇

精神方面:白痴行為、健忘症、精神分裂症、裸露癖

身體方面:癲癇、腦炎、失明、進行性癱瘓

行為方面:偷盜、欺詐、酗酒、雞姦、同性戀、孌童及其他性犯罪

作者用簡短的文字紀錄了其中一些小案——

1、一個病人在恍惚中殺死了自己的妻子和孩子,可是除此之外,他卻是一個頂級的馬鞍製造商。😓

2、一天,所有病人都被指令手拉手上一輛巴士車,他們被巴士車轉運到另外一個地方全部被注射死刑。

3、村里一個姑娘喜歡呆呆地看鳥。突然有一天,姑娘神秘消失,再也沒有回來。

貴機構的兒童區

該機構的兒童區由Josef Artur Schreck博士監管。他向把孩子送來的父母保證在「貴機構」她們的孩子將享受最佳的治療,如果孩子不幸身患絕症,也一定是以孩子不受痛苦考慮為前提將孩子安樂死。據統計,戰後死於該「貴機構」的孩子有超過5000人。

成為數字?

很多時候會聽到人們這樣形容失語者,說她們是變成了數字而已。很難說我想怎樣評價這一說法,只是覺得也對,也不對。😮💨從某種意義上說,這些失語者是變成了數字,冷冰冰、被剝奪人性而存在。然而,5000個死去的德國孩子,因為身體或者精神上的殘疾被意識形態判處死刑,在死後親人還被謊言矇騙。只不過,一個個數字又終究能夠匯聚起來,變成一個個抽象的悲劇故事,留在讀者腦海裡,

你可以想像,也可能不願想像。

《中国和平革命》的目标和方向

吕洪来

任何一场革命、一场政治运动,都应当有明确的目标和方向,所谓目标就是革命或者政治运动的对象,是我们所要达到的目的;而方向就是整个团队怎样能够朝着目标去努力,去工作,这样才会形成力量、形成合力,一场革命、一场政治运动有了明确目标和方向,才可以避免走弯路,避免成为一盘散沙。

《中国和平革命》的目标是:瓦解中共政权存在的基础,摧毁中共政权存在的根基,最终导致中共政权的崩溃解体,从而彻底结束中共的一党专制极权统治,为中国步入现代民主社会扫清政治障碍。

《中国和平革命》的努力方向是:为了实现中国和平革命的目标,尽快形成国际社会孤立中共政权的统一战线、对中共政权进行新一轮的冷战,在国际上彻底孤立中共政权,遏制中共政权在国际社会的生存空间,这是中国和平革命的努力方向。

《中国和平革命》奋斗目标和方向确立的根据:是根据中共政权崩溃解体的先决条件得出来的,既然国际社会对中共政权的彻底孤立是先决条件,是中共政权崩溃解体的最基础、最重要、起着关键性的要素。因此形成全球遏制、孤立中共政权的国际统一战线、彻底孤立中共政权、全面制裁中共政权,与中共政权完全脱钩,就是我们今后的努力方向!

《中国和平革命》当前的工作重心是:将中共政权驱逐出联合国安全理事会常任理事国、驱逐出世界贸易组织、永久性终止给中共政权的贸易最惠国待遇,冻结中共各级官员在海外藏匿的四万亿资产,这是中国和平革命的工作重心和主要任务。

《中国和平革命》是一场不流血的革命:不需要现代化的武装力量、不需要飞机大炮、不需要流血牺牲、付出大量的生命代价。中国和平革命只需要用事实、用真相、用学识、用信仰、用能力、用政治智慧去让国际社会和西方民主国家真正认清中共政权的本质和危害,去共同遏制、打击、孤立中共政权,对中共政权进行新冷战,最终瓦解中共政权。

《中国和平革命》的最大特色:不是用武力直接摧毁、用革命暴力去消灭中共政权的几百万军队、几百万警察,不是用成千上万的生命和鲜血为代价去直接推翻中共政权本身。《中国和平革命》是要动员起整个人类文明社会,共同彻底孤立、全面制裁中共政权,形成彻底孤立中共政权的国际统一战线,遏制中共政权的生存条件和空间,用人类文明世界的整体实力和压力,摧毁的是中共政权生存的基础,摧毁中共政权存在的根基,从而彻底瓦解中共邪恶统治。

这是因为:今天的中共政权最害怕的不是国内民众的反抗,因为他们有足够强大的维稳力量对付手无寸铁的普通民众。中共政权真正担心和害怕的是被国际社会彻底孤立,是世界民主阵营对中共政权的新冷战,是国际社会形成孤立中共政权的统一战线,对此中共政权毫无招架之力,只能坐以待毙!

《中国和平革命》可以获得成功的依据:今天中共政权能够苟延残喘,大多数人看重的是中共政权掌握着枪杆子、刀把子,及虚假繁荣和强大。其实这个看法是只看到了表面现象,而忽视了问题的根本。

枪杆子和刀把子对于中共政权虽然也非常重要,生死攸关,但它们都属于维持统治的工具,属于维持统治的手段。其实一个政权能够存在,最重要的是经济基础,什么是基础,基础就是根基和起点,这就是说经济才是中共政权赖以生存的根本,一个政权一旦经济垮了、崩溃了,什么枪杆子、刀把子都会成为废铜烂铁!

这也是为什么中国和平革命,不是直接针对中共政权国家机器、军队和警察,而是直接针对中共政权的经济基础,针对中共政权存在的根基的原因。

《中国和平革命》目标和方向的选择,是在充分考虑到目前中国社会的客观实际、中国反对派力量目前的客观实际、目前中共政权在国际上的处境、中共政权自身目前的真实现状、以及中共政权的本性等客观因素而确立的。

总而言之:中国和平革命是一个中国民主运动的全新思路,是一个结束中共一党专制极权统治的新方法,是一个推翻中共政权的新的战略构想。是一个与中共政权斗争的新策略,希望能够对中国的民主事业和反共斗争走出目前的困境能够有所启示和帮助。

吕洪来

2024年11月30日星期六

顾维钧:美国对华的三大特点

顾氏在自己的活动领域留下过明显的历史痕迹, 反过来, 民国政治的局限性在顾氏身上也留下过明显的历史痕迹。体现在顾氏个人身上的这种双向的历史痕迹, 既是顾维钧的个人特征, 也是那个年代某种意义上的典型的政治现象。

顾氏一生与美国结下了不解之缘, 并且有一套自己的美国观。顾氏对于美国的一个基本认识是: 美国不是帝国主义。

顾对帝国主义一词这样解释:“这个词主要是指一种主张殖民主义的政策, 而非意指政体。”如果以顾氏的解释看问题, 美国在世界列强中是较少推行殖民主义政策的。

顾氏一向重视研究外交史, 他说:“从中国的外交史上来看, 英国同德、俄、日、法各国一样, 一向被视为帝国主义列强……人们普遍认为中国的重重困难, 大都来自包括英国在内的西方国家在中国实行的殖民主义和政治控制政策。”

在顾氏开列的这份帝国主义名单中, 美国是除外的, 因为他认为与上列各国在华推行的殖民控制政策相比, 美国的程度显然较低。概括而论, 美国不是帝国主义, 是顾维钧全部美国观的基点。

▌敦巴顿橡树园会议:顾维钧的魄力,蒋介石的短视

1944年8月至10月, 顾氏率团赴美参加敦巴顿橡树园会议, 这时, 国民党军在日军一号作战的打击下一再溃退, 美国提出由史迪威指挥中国军队, 蒋介石则予以严拒, 为此, 中美关系一度恶化。

顾与商都认为:“美国是我们最好的朋友和盟国, 毕竟对中国并无任何政治或帝国主义野心。”

因此, 顾氏主张效法英国, 向美国交出军事指挥权。顾对孔祥熙说:“如果必要的话, 就接受美国的要求”,“迁就一下这个盟国没有什么不得了……英国也正在这样做。它对美国就持依从和忍让的态度”。

在进行了上述磋商之后, 顾氏于9月下旬向蒋介石发去一份电报, 劝说蒋:“在与美国、特别是同美国政府领袖们交往, 要尽量忍耐。中国在国际大家庭中毕竟朋友不多, 我们在战时和战后重建, 都需要美国的援助。”

顾还对蒋说:“在当前的情况下, 不能让他们大失所望, 以致他们撒手不管, 让我们自己处理自己的事。”

9月底, 蒋致电孔祥熙, 表示:“他是中国的国家主席,因此在关系到中国主权和国家未来的问题上, 他是不可能让步的。”

蒋表示即使美国撤回第14航空队也不能使他妥协,“像中国抗击日本的最初几年那样, 他可以单独继续进行抗日战争”。该电实际上是对顾氏论点的答复。

这场危机的结局是, 以美国撤换史迪威而告终。

▌顾维钧的经验:美国对华外交的三大特点

顾氏的上述论点, 主要来自于美国不是帝国主义这一认识。 作为外交官, 顾氏对美国的认识主要来自于自身的经验, 而非观念。在长期的交往中, 顾氏认为美国对华有如下几个特点。

其一, 美国对华有一种“感情上的兴趣”。

顾说: 在世界列强中,美国“受到中国人民的喜爱。在列强对华掠夺初期, 美国并未达到其他西方主要列强那样的程度; 同时也和其他列强不同, 它对中国有一种感情上的兴趣和理想上的目标”。

美国的这种不同于别国的感情上的兴趣, 其表现之一是:“当外国人侵略中国时, 除了美国, 其他大国一般只是在影响到他们的切身利益时才出面干涉”。在顾氏看来, 美国对华的“同情”, 有时不是以直接的切身利益为出发点的, 而是一种“兴趣”。

其二, 在美国的对外关系中, 其对华关系是居于次要地位的。

顾氏认为美国在对外政策的制订上, 受到这样一种因素影响, 他说:

“美国人民在对世界局势的看法上有分歧。住在大西洋沿岸的美国人, 对欧洲较感兴趣……住在中西部的美国人, 则不论对欧洲还是对太平洋发生的事情都有些漠不关心, 住在西海岸的美国人则对中国和远东深为关切……白宫和华盛顿的各种势力, 一般说来, 同大西洋沿岸各州的观点较为一致。”

把美国人对外部世界的态度按上述地区分作三类, 顾氏认为美国的对外政策所以重欧轻亚, 主要是由于华盛顿靠近大西洋沿岸各州。

顾氏认为美国的对外政策存在一种情绪化倾向, 他说:“美国的对外政策是开放、天真和冲动的——当美国的情绪正常时, 非常慷慨大方, 但当不高兴时, 则非常残忍。”

正是这种情绪化倾向, 影响了美国对外政策的连续性。在长期的交往中, 顾氏曾反复领教过美国的“慷慨”与“残忍”。

▌蒋介石眼中的顾维钧:“胆子有点小”

在中国与美国交往的方式上, 顾氏主张采取低姿态, 顾氏认为40年代后期中美关系的恶化, 其起因在于太平洋战争爆发后,“我国的领袖们对于他们在国际政治影响中的地位所作的过于自信的估计”。

尤其是成为四强之后,“中国过分妄自尊大起来。于是中国领导人常常在处理与美国的关系上持不妥协态度”。顾氏曾不无遗憾地说:

“我曾屡次力图向蒋委员长解释与美国人打交道的最佳方式。委员长采取他认为可以使美国人信服的那种方式。但他的思想和推理方法是中国式的, 不甚适合美国的情况……在和美国人打交道时要顺其性情, 不宜披其逆鳞。”

看来, 顾氏是不主张以中国方式与美国打交道的, 或许因为这一点, 蒋介石对顾氏的一个印象是:“有点胆子小”。

▌落幕:顾维钧外交生涯的“空白时期”

顾维钧是本世纪(20世纪)美国现代外交发展过程的见证人。当他初次出使美国时, 美国还是一个不太重视对外关系国家, 并且也没有形成通盘考虑的对外政策,“仅仅是一种头痛医头、脚痛医脚, 用以对付南美、远东(如义和团运动) 或欧洲出现的某一具体问题的政策而已”。

顾氏认为, 1947年3月发表的杜鲁门主义, 标志美国开始有了全球性的对外政策。认为“这确实是美国制订政策的传统的一次重大转变”。但顾氏还是认为美国是一个阅历不深的民族, 因此,“指望美国人对国际局势发展的错综复杂情况, 能高瞻远瞩, 了如指掌, 这是不恰当的”。

顾氏一生的外交路线, 基本上是“赖美为助”, 也就是说, 当他一旦不能从美国获得支持时, 其外交也便步入穷途。在国民党退居台湾前后那段时期, 顾氏作为驻美大使, 其基本任务就是争取美援。

顾对其密友杜勒斯说:“抵抗共产党的前进究竟能有多少成效则全赖从国外, 也就是从美国能得到多少援助和支持。”

而杜鲁门、马歇尔则强调国民党必须自助。杜勒斯也曾反过来要求道:“为了得到美援, 中国人首先必须自助。”

与远东司司长巴特沃思的接洽更为不快, 顾氏感到:“从巴特沃思的谨慎和冷淡来看, 他把我看成了苏联大使”。

顾说:“我要把这一历史阶段称作美国政治才略的空白时期。”此论能否成立姑且不论, 但在顾维钧的外交生涯中, 这肯定是一段“空白时期”。

2024年11月29日星期五

伊利夏提:暗流涌动——被人质化的维吾尔人

2022年1月4日,一名维吾尔男子在土耳其伊斯坦布尔法院前抗议中国的新疆政策。 路透社图片

自2022年年底以来,中共政权为了减轻国际社会对其维吾尔种族灭绝暴行指控的压力,也为了宣传其殖民灭绝政策的成功,自去年底开始允许一部分被中共政府信任、且细心挑选的维吾尔人,在其亲人朋友、或同事签署担保前提下,出来探亲,但不绝允许访友,除非是指派有任务的。

同时,中共也出动其在海外的第五纵队,暗中联络一部分思乡心切、忧心父母兄弟姐妹、且意志薄弱的维吾尔人,要他们签署保证书,承诺履行中共所提条件之后,给予他们回家乡与亲人团聚机会。

然而,无论是出来的,还是回去的维吾尔人,因为都和中共这个魔鬼政权做了交易、有黑暗内幕,加上无处不在的中共恐怖阴影;且,因交易使其灵魂难安、尊严受辱;海外维吾尔社区,就出现了一幕奇怪的现象,出来的维吾尔人不敢光明正大地与维吾尔社区交流,悄然而来,黯然而回;回去的维吾尔人,更是不敢大明大方地告诉大家他\她要回家探亲,遑论讲述其来回经历,也是悄然消失,突然出现。

但纸里包不住火,小小的海外维吾尔社区,没有秘密;无论是有关出来的维吾尔人,还是回去的维吾尔人,虽然大家没有公开的谈论,但窃窃私语不断,暗中传说着的出来者突然爆发的悲泣控诉,和回来者偶然对亲朋好友讲述的噩梦之旅的哭诉。

作为维吾尔社区的一员,我也听到了一些窃窃私语和暗中传说的控诉;大概是因我的身份,无论是出来的维吾尔人,还是回去的维吾尔人,都和我没有任何直接交流;恐惧,使他们如躲避狮子、老虎一样,躲避着我和我同道朋友们。

但窃窃私语,也传到了我这里。

一位被允许出来探访儿女的维吾尔老知识分子,在维吉尼亚州一次家庭小聚会中,可能是实在憋不住了,一再警告在座者不要外传之后,极其痛心地告诉来看望老者的几位维吾尔人,在维吾尔自治区,维吾尔语已经面临绝境。

老者告诉他们,乌鲁木齐的维吾尔孩子,已经全是汉语了,甚至在家也是讲汉语;老人告诉他们,因其担心孙儿女完全失去维吾尔语能力,就在去年的暑假,他带着孩子们去了喀什噶尔的农村,希望其孙儿女在维吾尔农村能学一点基本的维吾尔语;但老人到了喀什噶尔的农村才发现,那里的维吾尔孩子更甚,他们和乌鲁木齐的孩子一样,也全都讲汉语;而且,令老人哭笑不得的是,喀什噶尔农村的孩子,讲的汉语还带着极其浓重的中国地域口音;口音取决于所谓内地支援汉人老师的原籍地。

另一位来访者,当看到一位维吾尔人家里,摆满书架的维吾尔语书籍,悄悄地告诉房主人,现在在乌鲁木齐维吾尔人家里,基本上没有了维吾尔语的书;大多数家庭,如文化大革命时期一样,在家里显眼的地方摆放的是维吾尔文的《习近平治国理政》类的政治学习书籍,墙上挂的是习近平领袖像,是单位免费发放的。

大多数来访维吾尔人告诉其儿女、亲人,他们必须注意言行,不得谈论被抓捕判刑的亲朋好友、同事,更不得接触任何海外维吾尔人组织及其成员;每一个人要在出来之前签署保证书,找至少两位亲人做担保,并保证在指定日期回去向原单位和家庭所在地派出所、公安局报到。

而且,政府及国安人员临行前警告每一位出来的维吾尔人,他们在国外的一举一动都在其严密监控之下,一旦他们有出格言论,他们就会知道;如果他们与中共黑名单上的人会晤,他们也一定会知道;等回来后,不仅自己要面临后果,担保人也将和他一起面临严重后果。

今年年初,一位维吾尔中年知识分子,来维吉尼亚探访儿女;发现其儿女的家离他过去最要好一位朋友的家不太远,但这位维吾尔人告诉其儿女他不能去看他的朋友,并告诉儿女转告其老朋友,绝不要来看他。

这位来访维吾尔知识分子的朋友,也正好是我的好朋友;朋友很悲哀地告诉我,当他听到自家乡来访朋友拒绝与他见面的消息时,一开始根本无法接受,有点愤怒;他本来想的是找个晚上,在家或在外面,偷偷见个面,诉说一下分别几十年的思念之情,打听一下家乡亲朋好友的消息;但无奈,来访者坚决拒绝,他只好遗憾地接受现实,自我安慰;慢慢地他也想通了,也理解了来访朋友的恐惧。

据我朋友讲,来访维吾尔知识分子警告其儿女,因这位在美国朋友的人权活动,他家门口可能安装有中共的秘密摄像头,拍摄着每一个进出他家的人;可能还有人每天跟踪他;所以,来访者一旦进入他家、或与他会面,就一定会被共产党得知,他和其在国内亲人及担保人等就都要大祸临头。

我听完也是哭笑不得;这位朋友在美国是一位学者、也是记者,他只是在尽一个维吾尔记者应尽的义务;他既不是世界维吾尔代表大会的成员,也不是其他任何维吾尔人权组织的成员。

我不知道那位来访者是真的相信,在美国的一位维吾尔人的家门口,会被中共安装上秘密摄像头,并派人每天跟踪;还是这位维吾尔人在恐惧中,为自我审查找的借口;总之,无论何种情况,这一难于令人相信的无稽之谈,真切地反映着的维吾尔人的恐惧,即便他们是身在海外,但他们仍然生活在中共的恐怖阴影下。

回家乡探亲回来维吾尔人的故事更是悲催;大多数探亲回来者的第一句话都是,再不会回去了,已经和亲人永远地告别了。最令回去者伤心的是,回去团聚的维吾尔人,有的被亲人婉言谢绝住家里,被迫住到政府指定的宾馆里。

一位探亲回来的维吾尔人告诉另一位美国维吾尔人,回家当天他就被要求先去派出所和公安局报道,然后才允许回家;但第二天开始就有社区来访,而且几乎是每天都有不同的人以不同借口和他谈话,他不能、也不敢拒绝;据他说,看着自己家里亲人见到那些所谓社区人员时的恐惧眼神,他也会被恐惧笼罩;据他说,每次他想拒绝来家的社区人员时,反而是家里亲人祈求他不要拒绝,要配合。

在要离开返回美国前,这位探访亲人的维吾尔人被乌鲁木齐警方强制录像,他不得不按照他们写好的稿子念赞美中共殖民政策的声明;据说,他试图委婉地拒绝录像,但在父母、亲人的哭诉祈求下,最终,他被迫照稿子念声明录像。

签了保证书出来的维吾尔人,始终挂念着留在家乡儿女的安慰,和为其担保亲朋好友的安全,在海外儿女亲人的家,也无法享受团聚的快乐,始终生活在担忧和恐惧中;同样,签署了保证书回去的维吾尔人,在家乡,也无法享受与亲人团聚的温馨,如经历噩梦,来去匆匆,始终被恐惧笼罩着。

维吾尔种族灭绝并没有结束,对维吾尔人的迫害,还在持续;对海外维吾尔人的迫害也还在继续,只是换了一下手段,比以前更阴森、更恐怖;看似获得了信任和旅行自由的维吾尔人,实际上,无论是回去者、还是来访者,都是中国政府的人质。