余文生、许艳煽动颠覆政权案即将在8月28日和29日开庭,作为久仰他们,且有幸见过他们两次的晚辈,我认为我有必要写一些什么——这也是我第一次决定讲述自己的部分经历。

我们的联系并不算很多,但每次想到自2022年底第一次见面,到2023年春季他们再次被捕,这段日子里,与他们相关的记忆其实渗透在我的生命中:我走上街头的同时,他们在家与余文生律师称为"白匪"的防疫人员抗争;我第一次拥有真正意义上的爱情,幻想接下来的几年,几十年,也会像余文生和许艳那样,既能携手对抗极权,又甜蜜地一起变老。

1

认识余文生是在2022年11月16日。此前一周,我工作的公众号因莫名其妙的原因被封;11月15日,我被HR"劝"着辞职,没有得到法律标准的补偿。

然而失业的第二天,我还是按照之前和朋友的约定,去法国大使馆旁听一场研讨会,主题是"关注死刑"。

我穿上了最贵重的衣服,一件立领米白色棉麻混纺袄,外面罩着方领半臂,用适合秋天的银杏叶簪子束发,而不是用皮筋,但还是没有系上浮夸的棕色裙子,而是穿了搭配上衣的棕色裤子和特步国风运动鞋。

我很少对北京人权圈子的人讲我的往事。以反修例运动和新冠疫情为界,在那之前,我仅仅是一个明末历史业余爱好者,从未想过有一天我也会进入气若游丝的公民社会。那段岁月留下的唯一印记,是我喜欢穿着有明代风格的服装在北京乱晃。

接我的朋友还没有来,大使馆门口站岗的武警要求我离门口远一点,仿佛怕我摇身一变成为歹徒,忽然闯入。我换了个远一点的地方,点上一支同样很适合秋季的陈皮爆珠贵烟,忽然,一个秃头微胖的男人闯入了我的视线。

"这怎么还抽上了?"他一脸不屑,想来是讨厌女性吸烟。

我瞪他一眼,感觉他挺眼熟。

不一会儿,门开了,法国使馆人员请我们进去,秃头男人走在我前面,我试图瞄一眼他的健康码,却没看到任何有效的信息。

秃头男人进去了,而我被晾在了安检区。几分钟后,一位年长的女士才想起我还在这里,协助我通过安检,给我发了访客卡。

我走进使馆大厅,看见熟悉的绿植和沙发,秃头男人却无影无踪。

我大概知道他是谁了。

当我进入会议厅,一眼看见他和她坐在一起,两个我在推特上见过无数次的人——余文生和许艳,勇敢的人权律师和他温柔的妻子。

我告诉余文生,我刚刚在推特上受人之托给他发私信,曾经因参与香港反修例游行而被判刑、限制出境的台商李孟居很想见他,李孟居刚刚刑满释放时,在我家借住过几个月,所以拜托我牵线搭桥。

余文生说,他正在找朋友核实我的身份。

我们相视一笑,再和认识的其他律师朋友逐个打过招呼,距离也拉近了很多。

那天的研讨内容我已经不记得什么,唯独记得余文生发言时,谈到两次羁押在看守所时观察到的死刑犯,直言当今中国仍有利诱死刑犯捐献器官的现象,我震惊于他的勇气,整张脸不由自主变得扭曲,嘴张成了"O"形。

事后,一位共同的朋友说,你好像那天对文生的发言很有意见?

我忙说,哪里哪里,只是太震惊了,没见过有人在公共场合如此直言不讳。

会后的茶歇时间,余文生和许艳夫妇被一群人簇拥着,而我则照例沉迷于法国大使馆的点心和葡萄酒。

我们最后约定,等疫情封控有所缓解,李孟居回到北京,就立刻找机会见面。

2

十几天后,在变态清零政策下积累的愤懑情绪如火山爆发,青年人在上海、北京、武汉、成都、广州发出三年疫情中的最强音,我也有幸参与其中。

白纸运动后的一周适逢我的生日,封控有所松动但仍未结束,我只能在家举办小型生日宴会。

那些天我寝食不安,一边等待着秋后算账的来临,一边照常生活,拒绝离开北京。同时,我也在关注着其他的朋友,他们或走上街头后遭到传唤,或是在日常生活中抗争。

我在推特上看见了余文生和许艳的视频,他们被门磁禁锢在家里,白纸运动后,余文生在《国际歌》雄壮的旋律里,一把撕下了门磁。

大笑之余,我不由得浮现出一个隐约的念头——或许,他们这些中老年自由派知识分子极少如此心甘情愿地播放《国际歌》吧?

可惜,我没能当面问余文生这个问题。

再次见到他是2023年的春季,经历了混乱不堪的解封,各自发烧,秋后算账虽迟但到,所幸我未被波及;我找到工作,回家过春节,节后因不满公司文化再次辞职。李孟居在三月回到北京,我和男友陪他一起去余文生家。

不知换乘了多久,再打车到门头沟区,我带了两瓶李孟居寄存在我家的金门高粱酒,之前,他希望我把这些来自台湾的酒赠送给中国的人权律师。在路上,我和男友为余文生和许艳挑选了一束鲜花。

绿净春深,我们穿过小径,绕过水池,进入余文生和许艳租住的公寓。

许艳为我们准备了水果、俄罗斯紫皮糖和立顿茶包,我当时在想,道衡律师事务所的人大多擅长品茶,余文生似乎没有沾染此风,以后一定要找机会给他送些好茶——我见不得我的朋友喝立顿茶包,感觉错过了陈皮普洱、茉莉绿茶、正山小种、武夷岩茶的人生总归有所缺憾。

几星期后我才意识到,缺憾的岂止是错过了好茶,而是我自那以后,就不再有给他们送茶的机会。

那天李孟居和余文生聊了很久,许艳微笑着沉默,我疲倦地沉默,间或试图在不影响别人的情况下溜到窗边吸烟。窗户只能开一半,我努力把嘴和烟挤进小小的缝隙里。

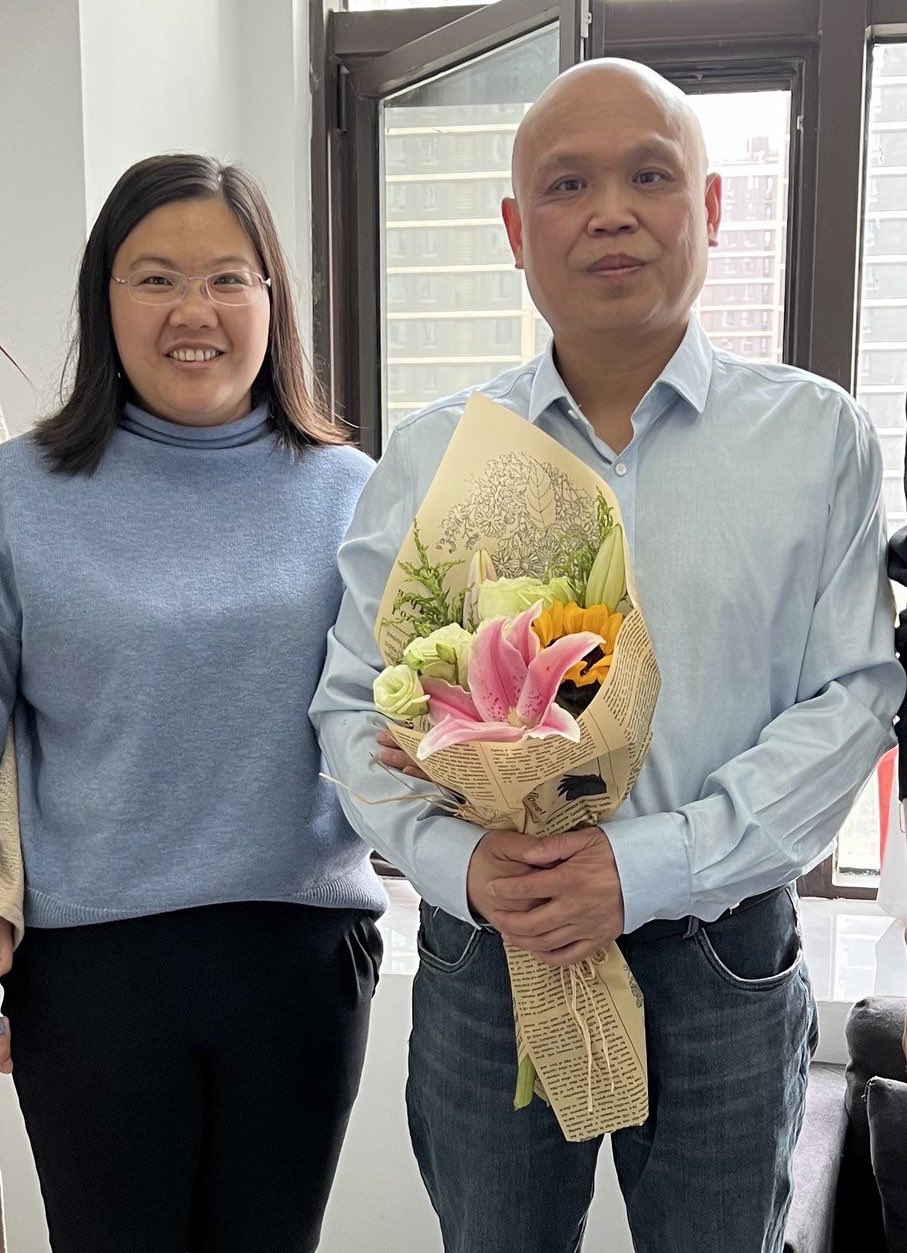

走之前我们合影,后来,许艳把剪裁掉我们身影的照片发在推特上:"余文生律师收到了大学生人士送的一束花,余文生很高兴。"

过了很久我才意识到,挽着许艳胳膊的米色袖子,是我的古典风格春季毛衣。

那天晚上,我们一直没有见到余文生和许艳的儿子余镇洋。他在楼上,时不时发出一些轻微的声音,但从未下楼与我们打个招呼。提到他时,余文生只是轻描淡写地说,他是成年人了,有自己的想法,要为自己做决定。当时,我们还并不知道,过去这个家庭的几次震荡,是怎样给余镇洋带来永久的伤害。

临别前,我拥抱了许艳一下,她的拥抱柔软如同棉花糖。

她说,那时很为我担心,还好我最后平安无事。

3

此后一段时间,是2023年我最开心的十几天。冬季与春季困扰我的一切都已结束。我决定成为一名自由职业者,开始尝试各种不同风格的文稿,决定修复之前的创伤,改掉不由自主的坏脾气。

余文生和许艳平静的生活也在继续,许艳包了一顿荠菜馅饺子,多年没吃到荠菜饺子的我看着图片也垂涎欲滴;他们一起看书,一起打篮球运动;余镇洋过了十八岁生日,迅速地考下了驾照;余文生说石景山政保又来了,同时挂出一张中英文的"不欢迎Do not welcome"图片,我们考虑在一家女性主义的淘宝店里买一个"不欢迎"的脚垫送给余文生……

我一度以为生活就会那样继续下去,直到那一天,星期四下午,余文生和许艳频繁地发出紧急的信号,直播在会见欧盟人权官员的路上被拦截,上了警车,要被带到派出所,然后他们的短视频戛然而止。

没有人意识到发生了什么,此前也有过人权律师或妻子因为在使馆区活动被传唤,因为办案被传唤,因为见朋友被传唤……

没事的,我们想。

24小时过去了,我不顾一切匿名、安全之类操作规范。去他妈的,国保知道我的电话号码又怎样,我要知道许艳是否还好,我要她棉花糖一样柔软的拥抱。

我站在阳台上,看着隔壁老头养的鸽子,用颤抖的手播了电话,她的手机关机。

我去找圈内前辈,他说,大概就是治安拘留吧。

两天之后,我知道我错得离谱,那位经历过大风大浪的前辈也错得离谱,我们终究还是低估了极权的恶。

周六晚上,我正在北京的一家青年空间,与一位因抗争活动被拘留几个月,刚刚取保候审的朋友见面。我与她素不相识,因白纸运动阴差阳错参与了对她的救援,时至今日,我仍不知我当时的行为是对是错,但我见到她的第一个瞬间,我把她拥抱得透不过气,随后从我的毛衣——见许艳那天穿的米色春季毛衣上摘下一位前辈送我的胸章,送给了她。

一只和平鸽,鸽子身上印着秋瑾《勉女权歌》的第一句:"吾辈爱自由,勉励自由一杯酒。"

狂喜后的一两个小时,我知道余文生和许艳已经被刑拘,彼时我的手里端着一杯鸡尾酒,我感受到晶莹的橙色液体随我的全身颤动,只剩下一个念头,不要摔坏朋友们的杯子,不要毁掉她们用心调的酒。

灌下一整杯酸甜的酒,宛如灌下毒药,我走到外面,对男友说,余文生和许艳被刑拘了。

第二天中午,我一边在家炖一锅菌汤,一边和男友商量,要去看看他们的儿子。

又是漫长的转车,不知过了多久到达他们住的小区,春归无寻处,人也已经不在,唯有池塘亭台依然如旧。

在楼下买了些食物,沿着熟悉的路径上楼,余文生家门口坐着一个年轻女人,我们决定硬闯。余镇洋开门后十分钟,我们还未来得及劝他签署律师委托书,即有一名便衣警察赶到。

余镇洋出门和他交涉,我和男友在室内紧紧拥抱,我吻着他的脖子。

"我爱你。"

"我不后悔。"

我瞥见客厅的角落里有一束干枯的花,是我们之前送他们夫妻的白玫瑰与粉色百合,许艳没有舍得拆开花束换进花瓶,也没有丢掉,就让它们一直在那里慢慢枯萎。

便衣带着一名民警进来,我一直虚与委蛇,唯一的念头是保护我的男友,他还在上大学,不应该引起国保的注意。

那便衣年约四十岁,戴着眼镜,一脸嘻嘻哈哈,先是让我们进屋说话,不要惊扰街坊邻居,随后唇枪舌剑,暗中过招。

我说,我只是受人之托来看看孩子,这是合法行为,我无需对你交代清楚。父母的问题不能株连子女,你们把孩子照顾好,外界自然也没话说。同时,我劝他要让余镇洋去给父母存钱寄物,并要求看守所写收条。

便衣国保开警车将我们"送"到地铁,下车时,我忍不住双腿发软。当晚,看到另两名在上午去探望余镇洋的律师发了一份情况通报,我才知道,那位国保竟是赫赫有名之人。当夜我辗转难眠,不得不跑到阳台,一根接一根吸烟。

隔几天,一名朋友接到国保的电话,询问是否与我认识。

之后,我们试图去记录余文生和许艳的故事,为此去见他们的朋友,查询他们过往的推文,在这个过程中,我又一次重新认识了他们。

我第一次知道,余文生曾经为会见信仰群体而勇闯看守所;在朋友的眼中,许艳曾经是呆板而胆怯的家庭主妇,但在余文生被囚禁后,她成为了营救丈夫的重要力量。我也是第一次知道,国保如何调来电锯,花几个小时锯开门,当着妻儿的面把余文生铐走,又是如何在他送孩子上学的路上故意激怒他,以"妨害公务"的罪名把他刑拘,后来才变成煽动颠覆国家政权罪。

五月,我被李孟居拉到工体夜店喝酒,想到许艳已经被刑拘将近一月,如果不能取保,就意味着她将在被拘禁到不知何时。

我把自己灌醉,蜷缩在卡座的沙发上,哭声隐藏在流动的光线和嘈杂的音乐里,我可以肆无忌惮地哭,想念许艳温暖的拥抱,而不必担心被人发现。那天晚上,我几乎失去行动能力,坐在夜店门外的柏油路上,用仅存的理智紧紧抓住手机。我最后被李孟居雇人送回家,第二天醒来时,头仍在疼。

我们在不同的地方给余文生和许艳寄去明信片,不知他们是否收到。

直到那时,我仍希望能拥有余文生和许艳式的爱情,互相做饭,互相送花,盛赞对方如二十年前一样美丽,共同承受可能发生的一切——如果我们继续留在中国,该来的迟早会来。

然而接下来的一切都不如人愿。余文生和许艳被羁押年余,余镇洋精神状态岌岌可危;我和前男友分道扬镳,同时意识到中国已经容不下任何自由创作,怀着无尽的思念与痛苦离开中国,偏安一隅,继续承受抑郁以及越来越严重的睡眠失调。

每一处建筑,每一顿饭都会勾起思乡之情,我开始谴责我自己的怯懦,在梦里不停地逃跑,在醒来时想到死亡。

我不断地问自己,我写这篇文章是为了什么?我要表达什么?要写多少字?我也不想回答,只是任由思维流淌,记下认识他们夫妻的那一段时间,我经历的每一件事。

在专注于记录的这一刻,我确信我还活着,因为我全神贯注于记忆和文字之中,我去回想那动荡的半年,我最勇敢的半年,以及由此带来的漫长的精神痛苦,但写作本身可以成为一种治愈,在写作之中,我逐渐探寻到文字、我们所承受的一切以及生命的意义。

我想到漫长的历史,我热爱的历史,被刻意掩盖的历史,从学习到遗忘,再到此时又一次想起,它只教会了我一件事:

在每一个时代里,都有人经历他们本不该承受的苦难,但我们所记录下来的这一切,会成为这个时代的呈堂证供,成为几十上百年后历史的卷宗。

没有评论:

发表评论