不要綏靖,繼續進攻

這個恐怖分子首腦從來不是我的筆友,但我曾經寫過一封信給他。我在二〇一七年十二月二日曾透露信件內容,當時我還是中情局局長。

在國安界知名的加州雷根國防論壇(Reagan Defense Forum)上,我告訴聽眾,我最近給伊朗聖城軍(Quds Force)恐怖主義將軍蘇雷曼尼寫了一封信;「我在信中向他傳達,如果他控制的部隊對美國在伊拉克的利益發動襲擊,我們將追究他和伊朗的責任。」

如果任何過去的政府官員曾經這麼說過,很可能被視為一次沒有意義、虛張聲勢的聲明——一種在美國外交中太常見的裝腔作勢的行為。但這次不同。事實上,我宣布的是政策的重大改變。在川普政府之前,美國對蘇雷曼尼攻擊美國的回應通常是殺死他的一些嘍囉。他根本不必付出任何代價,而且可能嘲笑這種軟弱的報復。蘇雷曼尼現在已被警告,那種日子已經結束。我已經肩負起保護美國的使命。

蘇雷曼尼從未給我回信,兩年後的二〇一九年十二月二十九日,擔任國務卿的我和川普總統坐在他位於佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)的豪宅中。我旁邊是國防部長和參謀長聯席會議主席。我們在那裡處理嚴肅的事情:「總統先生,我們想給你一個建議——目標是蘇雷曼尼將軍。」

短短幾天後,蘇雷曼尼和伊朗人將充分感受到我們拒絕姑息他們的邪惡會有多大的效應。他們將反過來嚐到美國進攻的滋味。

綏靖的愚蠢

綏靖就像喝太多酒。喝一點酒可能不會立即產生影響,但成癮的風險卻真實存在。喝大量酒可能讓人在短期內感覺良好,但第二天早上會感覺很糟。對於我們這些年齡夠大的人來說,另一個比喻來自FRAM機油濾清器的舊廣告:「你可以現在就把我買下,也可以日後再付費給我。」今天買的廉價機油濾清器比起下星期支付的昂貴汽車維修費實在微不足道。

在外交政策中,沒有什麼比綏靖政策更不利於和平與安全了。這是威懾的反面。壞人把讓步和無休止的談判視為可以利用的軟弱。只有展現實力——包括以進攻讓他們處於防守狀態——才能阻止他們越界。綏靖政策在對付真正受意識形態驅使的最頑劣行為者也效果有限。中東的聖戰士、北京的共產黨人、被歷史不滿所驅使的普丁式暴徒,以及德黑蘭的神權主義者可能不時做出戰略妥協,但他們對扭曲目標的狂熱支撐著他們,並助長他們對長期地緣政治目標的積極追求。給予外國援助和讓步等好處只會刺激更多的不良行為。如果你想讓這些壞分子改變,就必須強迫他們改變。

不過,綏靖政策是國際關係中的標準做法。大多數握有權柄的人都承襲舊方法。他們知道可以把抉擇錯誤的痛苦或代價留給繼任者承擔,而他們的繼任者將不得不面對後果。FRAM的廣告遺漏了一些東西:有時候現任的領導者不購買機油濾清器,而是讓繼任者購買新引擎。想想一九三八年在慕尼克的張伯倫(Neville Chamberlain)和他留給邱吉爾的攤子;想想一九三一年日本入侵滿洲後,國際聯盟什麼都沒做,這導致希特勒急切地期待自己的進攻;想想《聖經》中約西亞王(King Josiah)被留下來清理偶像崇拜的混亂,這種崇拜始於他的祖父瑪拿西(Manasseh),並由他邪惡的父親亞們(Amon)承襲。

雷根總統瞭解綏靖政策是失敗的戰略。我在還是一名駐紮於鐵幕前沿的年輕軍人時就很欣賞他出色的領導,我也試圖在我所有的公職上學習他的榜樣。當被問及對蘇聯的態度時,雷根總統回答說:「我們贏了,他們輸了。」他不但看到蘇聯的邪惡,也看到它的軟弱。他認為必須而且可以擊敗蘇聯。他決心藉由增強美國的經濟力量和在國防支出上壓倒蘇聯來讓蘇聯屈服。但更重要的是,他對美國制度的道德優越性有著毫不懷疑的信念。他不相信資本主義和共產主義可以共存。共產主義學說認為資本主義和自由是永遠的敵人;共產主義尋求輸出革命。在這些條件下,綏靖只是一個漂亮的詞,它將一步一步走向失敗。

川普總統在橢圓辦公室放了一尊邱吉爾的半身像,有時我們能感受到邱吉爾出任首相並繼承張伯倫綏靖的挫敗時的感受。歐巴馬總統給了伊朗最高領袖資金、時間和一條直通的途徑以實現核武計畫。對這種做法最好的期望也只是它可能推遲伊朗的核彈發展。我們認為,直接面對這個問題並按照我們的時程表和條件去做要好得多——我們不能坐視伊朗的盜賊統治者滿載金錢並擁有核武。我們的伊朗政策拒絕採用歐巴馬時代的綏靖政策。歐巴馬團隊夢想一旦我們開始支付款項,伊朗的行為就會改善。然而在我們上任時,歐巴馬的綏靖政策顯然已經失敗,因為伊朗對中東的全面接管仍在繼續,而且伊朗在協議期間仍暗中進行被禁止的核發展。

因此,在二〇一八年五月退出與伊朗的核協議後不久,川普政府展開一場前所未有的運動,對伊朗施加最大的經濟和外交壓力、建立聯盟,以及施加軍事威懾。在幕後,我們繼續建立一個由以色列和它的阿拉伯鄰國組成的聯盟。我們的制裁導致大批歐洲公司逃離伊朗。至於軍事的威懾壓力,除了把美國軍隊轉移到中東外,川普總統在二〇一八年的一則推文中十分明確地指出:「致伊朗總統魯哈尼(Hassan Rouhani):永遠、永遠不要再威脅美國,否則你將遭到歷史上很少有人承受過的後果。」訊息已經發出。我們已認清伊朗政權的邪惡。我們拒絕姑息;我們反而要繼續進攻。

加強對伊朗施壓

我希望我可以說川普總統國安團隊的每個成員都支持這個大膽的立場。但正如他們試圖阻止我們退出《聯合全面行動計畫》,國防部長馬提斯和五角大廈的官僚都不願攪動他們認為的伊朗馬蜂窩。他們會不斷向總統團隊的其他成員說明情況,就好像他們拿到了約翰.凱瑞的幻燈片。馬提斯會向我抱怨:「麥克,如果我們和伊朗人衝突,他們控制了升級階梯(escalation ladder,指衝突升級),到頭來我們會陷入很糟糕的境地。」這種惴惴不安的心態——認為我們應該更害怕美國的對手能對我們做什麼,而不是反過來——是美國國家安全官僚機構的標準立場。更多的讓步。

我相信我們可以透過我們巨大的外交、經濟和軍事優勢來控制所謂的升級階梯。我比五角大廈的大多數高層對美國更有信心。我的團隊也是如此。每星期兩次,我和霍克以及後來的艾略特.亞伯拉罕斯(Elliott Abrams)會擠在辦公室裡,為這個運動策劃戰略。在每次會議之前,霍克會列出一些進展,例如封堵伊朗的石油出口到零。我會藉由寄回他的幻燈片並在每個數據旁附上手繪的笑臉來提供積極的反饋。

到了二〇一九年,沉重的壓力導致伊朗里亞爾重挫到一文不值,伊朗人嘗試以各種可想像的方式擺脫制裁。他們試圖藉由遊說美國盟友來繞過我,進而對川普總統施壓。伊朗人會裝可憐,企圖說服歐洲人和其他人能否繞過龐培歐並直接與川普交談,以便他們達成解除制裁的協議。當各國外交部長警告我,他們的老闆準備繞過我直接去找川普總統時,我都這麼告訴他們:「問題不在我。伊朗宗教領袖哈米尼和蘇雷曼尼才是問題所在,而且總統同意我的看法。」

有些人聽從我的話,但許多人必須碰釘子才學得會。沒有人比法國總統馬克宏嚐到更嚴厲的教訓。他自認有辦法在許多問題上說服川普——土耳其、黎巴嫩,以及歐盟的關稅和稅收等問題。但最令人討厭的是,儘管不太可能成功,他堅持不懈地想說服川普總統重新加入《伊朗核協議》。在二〇一九年八月的G7峰會上,馬克宏提出一項計畫,建議以籠統的檢查方法和降低濃縮鈾濃度來交換對伊朗幾乎完全解除制裁,包括恐怖主義等非核武相關制裁。馬克宏認為他將能夠說服總統接受這項「交易」。但波頓和我在以色列總理納坦雅胡的協助下,極力阻止馬克宏的計畫。不管如何,它注定會失敗。川普深知伊朗政權的本質,所以他從未暗示要接受馬克宏拙劣的提議。總統和我都知道,一旦解除制裁就很難重新開始。制裁給了我們對伊朗人的巨大影響力。我們不能退讓一絲一毫。

但馬克宏毫不氣餒。他在二〇一九年九月的聯合國大會(一年一度的世界領導人超級盃聚會) 前,花了幾星期時間嘗試促成川普總統和伊朗總統魯哈尼會晤。波頓和我都認為這實在太瘋狂了。最重要的是,任何人都不應該認為伊朗總統與美國總統處於平起平坐的地位。誰擔任伊朗「最高領袖」——目前是哈米尼——誰就是伊朗的最高領導人。此外,魯哈尼在國內的政治地位很薄弱,並已成為伊朗經濟災難的代罪羔羊。他不可能滿足美國的要求。

儘管如此,馬克宏在大會前打電話給川普總統,聲稱可以與魯哈尼會面,但川普總統首先必須尊重魯哈尼的要求,在坐下來之前簽署一份文件。

我記得總統說,他不會簽署任何該死的文件。

馬克宏表示,如果不簽署就不會有會議。

這並沒有困擾川普總統,他說他還有很多別的事情要做,而且我們拿了所有的好牌。他知道我們掌控升級階梯。

馬克宏猶豫不決。他說伊朗也有牌可打。這就是我們會陷入這種情況的原因。

然後總統徹底打敗了他,指出我們的道瓊指數剛攀上二萬八千點,而且我們的制裁政策已使伊朗的GDP下降百分之二十五。

馬克宏仍然渴望川普和魯哈尼會面,他說他會再去和伊朗人談,問他們願不願意在沒有川普總統簽署文件下會面。

這激怒了川普總統:「停止!別再打電話給我了。別再打電話向他們乞求了——你看起來像個軟弱的小女孩!管好你的國家,否則黃背心會幫你管。」(他指的是巴黎街頭穿著黃背心的民粹主義抗議者。)「要他們自己打電話給我,然後你回去處理那些穿黃色背心的傢伙。」

他掛斷電話。伊朗人一直沒打電話來。法國放棄了調解的努力。

我的朋友,已經去世的日本首相安倍晉三也想嘗試。領導一個必須進口大量石油的島國,安倍對我們的制裁政策感到沮喪,因為那導致伊朗的石油出口減少。外交界的許多人向安倍暗示,他與川普總統的友好關係可以打破伊朗的僵局。事實上我認為安倍首相最有可能說服伊朗,讓它相信美國說要施加最大壓力是認真的。安倍已經證明,日本已再度成為西方的安全夥伴,他碰到的每個人都信任他是忠實的對話者,而且他與我們的團隊建立了深厚而牢固的關係。我仍然對他在二〇二二年被暗殺感到難過,世界因此失去一位偉大的領導人。

當他打電話給我討論他的計畫時,我告訴他我很高興看到他嘗試調解,但總統屈服於伊朗要求的機率趨近於零。安倍晉三盡了他最大的努力。他在二〇一九年六月訪問德黑蘭,以談判代表的身分執行一項友好任務。這是日本首相從一九七八年以來首次訪問伊朗。就在那一天,伊朗人在阿曼灣襲擊一艘懸掛日本旗的船隻表達謝意。安倍很快就放棄促成協議的嘗試,並且為忽視我的警告道歉。他發現特別是對伊朗最高宗教領袖來說,綏靖政策是行不通的。

我們花了相當多努力來確保俄羅斯人和中國人不會跟伊朗結盟。兩國都對和伊斯蘭極端分子走得太近抱持謹慎態度,但伊朗擁有他們需要的東西:石油(就中國而言)和進入中東的跳板(就俄羅斯而言)。俄羅斯人也試圖為伊朗解決「龐培歐問題」。他們的計畫是跟白宮高級顧問庫許納合作,起草一份給總統的提案。但他們不明白,和我上一任提勒森國務卿不同,我和庫許納有密切的工作關係。他告知我俄羅斯人想幹什麼。我們都同意這對美國沒有益處,所以我們共同停止這件事。當俄羅斯外交部長拉夫羅夫打電話給我,承認我們的做法很聰明,並扼殺了他們與伊朗的談判時,我知道他們的希望破滅了。

那些空手而回的外交官們不明白美國對伊朗的政策項目和我個人偏好無關。伊朗顯然是美國國家安全的當務之急,而且川普總統完全專注於此。有一天他對我說:「麥克,我為什麼要在他們停止製造核武前解除制裁?」這是一個完全合乎邏輯的常識判斷。我們不會姑息任何國家。我們會準備好繼續進攻。

我特別高興的是,我們在伊朗人期待美國會順服的領域挫敗了他們。在美國展現決心的每一個小地方,我們都在告訴世界,我們不會像過去的政府那樣以刻意忽視或綏靖來規避小規模的外交衝突。

二〇一九年,伊朗外交部長賈瓦德.扎里夫(Javad Zarif)想來美國處理伊朗聲稱是聯合國的事務。事實是,他喜歡紐約、高級餐廳和五星級酒店。他還很高興有機會向熱情、無能的美國主流媒體記者散播伊朗大外宣——「我們的核計畫從未打算生產核武器」。他喜歡跟參議員黛安.范士丹(Dianne Feinstein)、參議員蘭德.保羅以及其他拒絕承認伊朗對美國造成威脅的領導人會面。他經常參加智庫會議,和外交關係協會等機構的成員聚集,以及跟所謂的菁英政策專家一起怨嘆龐培歐激進的基督教狂熱。建制派世俗主義者(secularist)和伊斯蘭神權主義者——這可真是思想碰撞。

霍克和我下令拒絕扎里夫的簽證,因為他根本沒有聯合國的事務要處理——根據一九四七年的《聯合國總部協議》(UN Headquarters Agreement),這麼做是美國的合法權利。我們的團隊最終放寬了全面禁止扎里夫來美國的做法,但我們能夠限制他的大部分行動,並對伊朗常駐聯合國代表未來能做的事增加限制。我們不只限制伊朗在美國的活動,我們也在聯合國向全球主義者表明,我們是一個不同尋常的美國領導團隊。在這個戰術問題上,最後我可以退讓一步,因為我從一開始就要求前進兩步。

到了二〇二〇年我們就不再這麼放寬處理了,當時我們宣布將完全拒絕扎里夫的簽證,因為就在刺殺蘇雷曼尼幾天後,他要求訪問聯合國安理會。不久後,世界上幾個最有分量的姑息者打電話給我。首先是聯合國祕書長安東尼歐.古特瑞斯(António Guterres),他是來自葡萄牙的激進社會主義者,在個人層面上我很喜歡他。他的請求提醒了我,我們可以用一次拒絕簽證換得兩項勝利。幾分鐘後,英國外交大臣藍韜文(Dominic Raab)也打來電話——幾乎可以肯定他是應古特瑞斯要求——因為大家都知道他和我關係不錯。他提出相同的請求,儘管說得更婉轉動聽。想都別想。這一次,我一步也不退讓。

這些簽證的插曲也暴露出世界對伊朗的期望有多麼低。舉例來說:二〇一六年我與紐澤西州眾議員法蘭克.洛比昂多(Frank LoBiondo)及紐約州眾議員李.澤爾丁(Lee Zeldin)一起申請前往伊朗的簽證。我一直沒有獲得批准。雖然我知道美國必須為世界外交官提供特殊的住宿,因為我們是聯合國總部的東道國,但如果美國的國會議員或國務卿不能訪問伊朗,扎里夫就沒有理由能自由前往美國。雖然我確信,伊朗人會熱烈歡迎伊爾罕.奧馬爾(Ilhan Omar)這類伊朗同情者,或約翰. 凱瑞這類綏靖者。

對外交努力也一樣重要的是,要與負責核檢的國際機構保持密切聯繫。二〇一九年國際原子能總署署長去世,繼任人選的爭奪戰基本上就是一場攸關伊朗是否獲得核武的鬥爭。俄羅斯人和中國有偏好的候選人並不足為奇。我們希望的人選是拉斐爾.格羅西(Rafael Grossi),我在擔任國會議員訪問維也納並發現凱瑞和雪曼同意的祕密交易時認識了他。雖然格羅西並不完美,而且他將面臨來自伊朗人的巨大壓力,但他不受俄羅斯人和中國人擺布。這對我和在IAEA代表美國的傑出愛國者潔姬.沃爾科特(Jackie Wolcott)來說已經夠好了。以前的政府都不願意像我們那樣努力把在IAEA的工作做得更好。在沃爾科特帶領的進攻下,我們囊括了大多數選票,擊敗其他候選人,讓格羅西以壓倒性多數票當選。伊朗人想要一個綏靖者。現在他們痛苦地抱怨格羅西是「美國的人」。希望他們的抱怨最終被證明是真的。

作者曾任美國第70任國務卿以及川普政府時期的中情局局長。出生於南加州,於1986年以全班第一的優異成績畢業於西點軍校,隨後成為美國陸軍騎兵軍官,之後又進入哈佛法學院深造。2011年至2017年,代表堪薩斯州第四選區擔任美國眾議院議員。麥克和他妻子蘇珊深愛著他們的兒子尼克及兒媳瑞秋,視他們為生命中最大的祝福。現為哈德遜研究所特聘研究員。

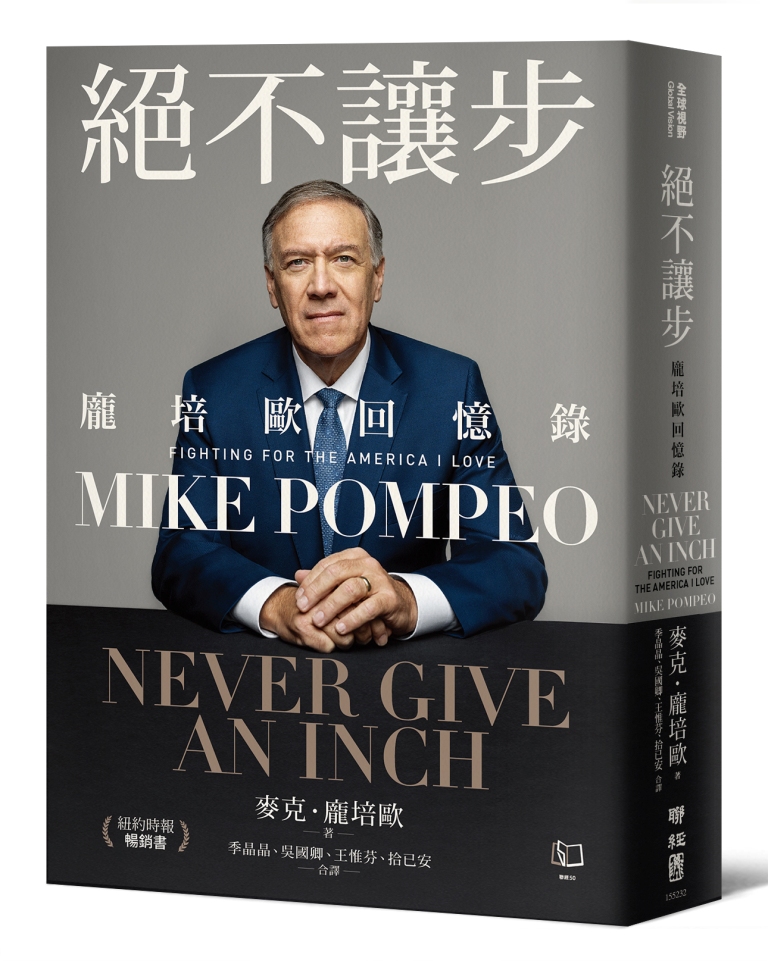

書名:《絕不讓步:龐培歐回憶錄》

作者:麥克.龐培歐(Mike Pompeo)

出版社:聯經

出版時間:2024年4月

没有评论:

发表评论