巴金:我靠说谎度日

我相信过假话,我传播过假话,我不曾跟假话作过斗争。别人"高举",我就"紧跟";别人抬出"神明",我就低首膜拜。即使我有疑惑,我有不满,我也把它们完全咽下。我甚至愚蠢到愿意钻进魔术箱变"脱胎换骨"的戏法。正因为有不少像我这样的人,谎话才有畅销的市场,说谎话的人才能步步高升……

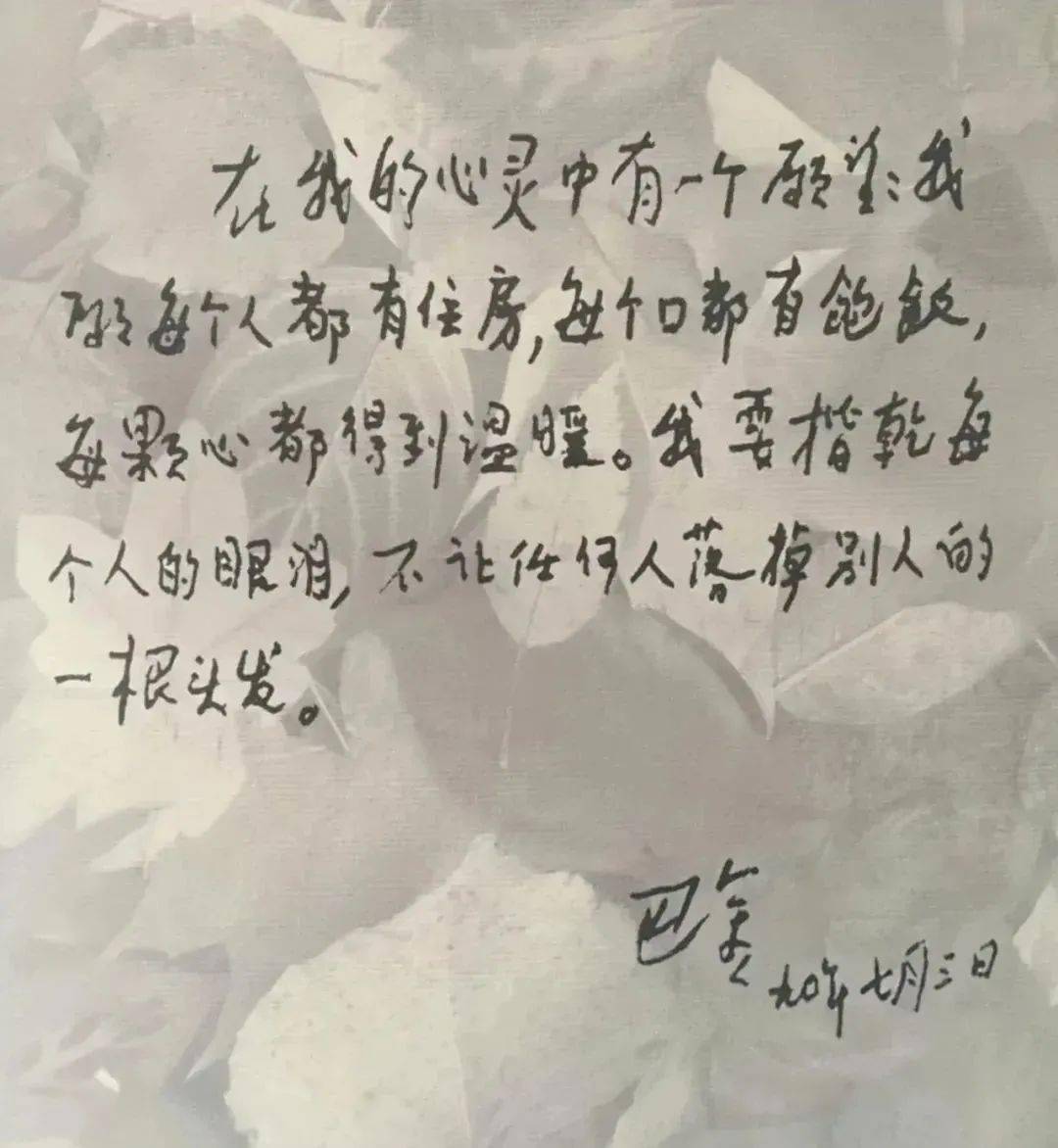

——巴金

说真话

文 | 巴金

来源 | 《随想录》

最近听说上海《新民晚报》要复刊。有一天我遇见晚报的前任社长,问起来,他说:"还没有弄到房子,"又说:"到时候会要你写篇文章。"

我说:"我年纪大了,脑子不管用,写不出应景文章。"

他说:"我不出题目,你只要说真话就行。"

我不曾答应下来,但是我也没有拒绝,我想:难道说真话还有困难!

过了几天我出席全国文联的招待会,刚刚散会,我走出人民大会堂二楼东大厅,一位老朋友拉住我的左胳膊,带笑说:"要是你的《爝火集》里没有收那篇文章就好了。"他还害怕我不理解,又加了三个字:"姓陈的。"我知道他指的是《大寨行》,我就说:"我是有意保留下来的。"这句话提醒我自己:讲真话并不那么容易!

去年我看《爝火集》清样时,人们就在谈论大寨的事情。我曾经考虑要不要把我那篇文章抽去,后来决定不动它。我坦白地说,我只是想保留一些作品,让它向读者说明我走过什么样的道路。如果说《大寨行》里有假象,那么排在它前面的那些文章,那许多豪言壮语,难道都是真话?

就是一九六四年八月我在大寨参观的时候,看见一辆一辆满载干部、社员的卡车来来去去,还听说每天都有几百个参观、学习的人。我疑惑地想:这个小小的大队怎么负担得起?我当时的确这样想过,可是文章里写的却是另外一句话:"显然是看得十分满意。"那个时候大队支部书记还没有当上副总理,吹牛还不曾吹到"天大旱,人大干"每年虚报产量的程度。我的见闻里毕竟还有真实的东西。这种写法好些年来我习以为常。我从未考虑听来的话哪些是真,哪些是假。现在回想,我也很难说出是什么时候开始的,可能是一九五七年以后吧。

总之,我们常常是这样:朋友从远方来,高兴地会见,坐下来总要谈一阵大好形势和光明前途,他谈我也谈。这样地进行了一番歌功颂德之后,才敞开心来谈真话。这些年我写小说写得很少,但是我探索人心的习惯却没有给完全忘掉。运动一个接着一个没完没了,每次运动过后我就发现人的心更往内缩,我越来越接触不到别人的心,越来越听不到真话。

我自己也把心藏起来藏得很深,仿佛人已经走到深渊边缘,脚已经踏在薄冰上面,战战兢兢,只想怎样保全自己。"十年浩劫"刚刚开始,为了让自己安全过关,一位三十多年的老朋友居然编造了一本假账揭发我。在那荒唐而又可怕的十年中间,说谎的艺术发展到了登峰造极的地步,谎言变成了真理,说真话倒犯了大罪。我挨过好几十次的批斗,把数不清的假话全吃进肚里。起初我真心认罪服罪,严肃对待;后来我只好人云亦云,挖空心思编写了百份以上的"思想汇报"。

保护自己我倒并不在乎,我念念不忘的是我的妻子、儿女,我不能连累他们,对他们我还保留着一颗真心,在他们面前我还可以讲几句真话。在批判会上,我渐渐看清造反派的面目,他们一层又一层地剥掉自己的面具。一九六八年秋天一个下午他们把我拉到田头开批斗会,向农民揭发我的罪行;一位造反派的年轻诗人站出来发言,揭露我每月领取上海作家协会一百元的房租津贴。他知道这是假话,我也知道他在说谎,可是我看见他装模作样毫不红脸,我心里真不好受。这就是好些外国朋友相信过的"革命左派",有一个时期我差一点也把他们当做新中国的希望。他们就是靠说假话起家的。

我并不责怪他们,我自己也有责任。我相信过假话,我传播过假话,我不曾跟假话作过斗争。别人"高举",我就"紧跟";别人抬出"神明",我就低首膜拜。即使我有疑惑,我有不满,我也把它们完全咽下。我甚至愚蠢到愿意钻进魔术箱变"脱胎换骨"的戏法。正因为有不少像我这样的人,谎话才有畅销的市场,说谎话的人才能步步高升……

现在那一切都已经过去,正在过去,或者就要过去。这次我在北京看见不少朋友,坐下来,我们不谈空洞的大好形势,我们谈缺点,谈弊病,谈前途,没有人害怕小报告,没有人害怕批斗会。大家都把心掏出来,我们又能够看见彼此的心了。

一九八〇年九月二十日

THE END

没有评论:

发表评论