作者:房間裏的人(社科研究者)

Cover Photo: Getty

Cover Photo: Getty2017年8月份,知名中國研究期刊《中國季刊》(China Quarterly)的主編Tim Pringle給編委會成員發送了一封內部郵件。據《端傳媒》的報導,郵件內容是:

劍橋大學出版社在中國相關機構的要求下,屏蔽了其中國網頁上的300餘篇論文和書評。這些文章主要與中國國內長期以來的敏感話題有關,關鍵詞包括六四、文革、西藏、新疆和香港等。郵件中還透露,幾個月前,劍橋大學出版社還曾被中國要求下架超過一千本電子書。其他期刊可能也會在近期受到影響。

劍橋大學出版社事件顯示,中國政府對於學術研究的審查範圍正擴展至英文世界。

那麼研究中國是否正變得越來越危險?

作為劍橋大學出版社事件中的主角,一篇2020年發表於《中國季刊》的文章,就嘗試通過對從事中國研究的學者進行調查,回答這一問題。

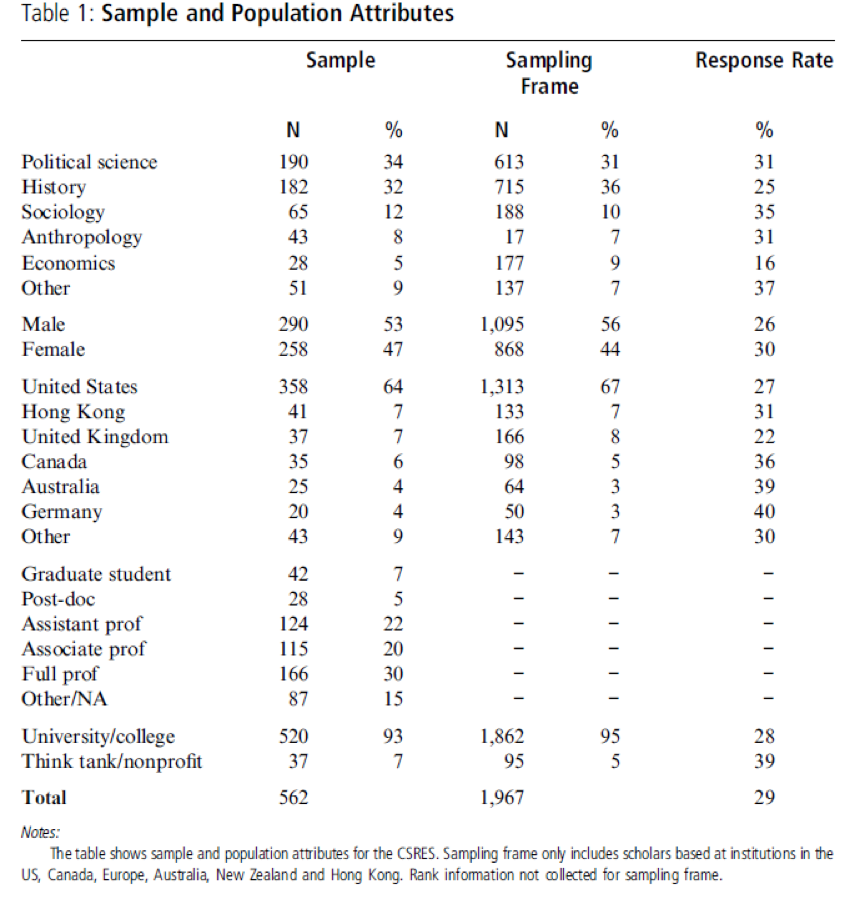

調查的對象是以英文為工作語言的任職於北美、西歐、澳洲、新西蘭和香港的中國研究者。由下表可知,問卷發出了1967份,成功回收有效562份。

受訪者以北美的學術機構為主,專業上以政治學和歷史學佔多數。至於在職位上,分佈則均為平均。調查接著詢問受訪者有沒有遭遇過來自有關當局的刁難,如果有的話,他們如何應對。

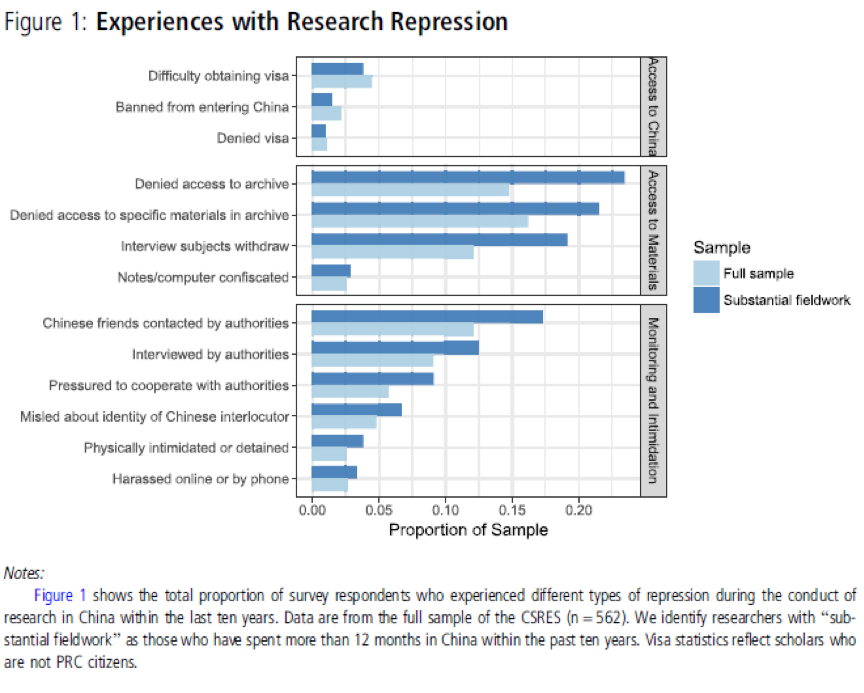

由受到刁難的分佈來看,最常見的是「獲得簽證」(1.2%)和「獲得研究材料」(21%)兩項。

前者在現實中往往和「被拒簽證」難以區分,因為有關當局通常不會作出任何正式表態或文件,僅僅是不處理申請。也就是說,原則上,該名研究者即便這次不能獲得簽證,未來仍然具有被批准的可能性。

這種「不可預測性」在「獲得研究材料」上表現得更加明顯。具體可以分為,接觸檔案和進行訪談兩種類型。

在前者研究者即便獲得了上級的訪問批准,在真的進入到檔案館時,仍然可能被諸如工作人員要求提供額外文件,或者僅因為研究者引起了有關當局注意而無法再接觸到相關材料。有時候研究者則是容許接觸檔案,但被禁止閱讀特定題目的內容(例如少數民族)。

至於進行訪談,有17%受訪者表示遭遇過受訪對象在沒有提供任何解釋的情況下退出的經驗。例如有受訪者表示:

我的一個綫人曾幫助我訪問他的XXX和朋友,這是多個月前就安排好的訪問。到了約定的時間,綫人卻以一個不具說服力的理由表示抱歉訪問無法進行。我並沒有堅持,因為我知道綫人有可能會因此陷於危險。在2009至2012年間,我有數次類似經驗。

值得注意的是,研究者往往不是從有關部門知道不獲發簽證或不準接觸研究材料,相反該信息通常是通過和研究者有聯繫的中國當地同事或朋友轉告。

也就是說這是一種同時基於「關係」的「不可預測性」刁難,使研究者因為擔心同事和朋友的人身安全而在研究上進行自我審查。

至於直接涉及到人身的刁難(請「飲茶」、拘留或沒收隨身物品),在比例上不高(9%),通常發生在研究者出現在示威現場、接觸檔案或者演講後。但文章也指出西藏和新疆是高危地區。

另外,雖然受訪者主觀上感到習近平執政後,進行中國相關研究變得越來越困難。這亦並不乎合調查數據的反映的情況,事實上在2012年後變得更頻繁的刁難只有接觸特定檔案一項。

那麼研究者如何應對不可預測的刁難?

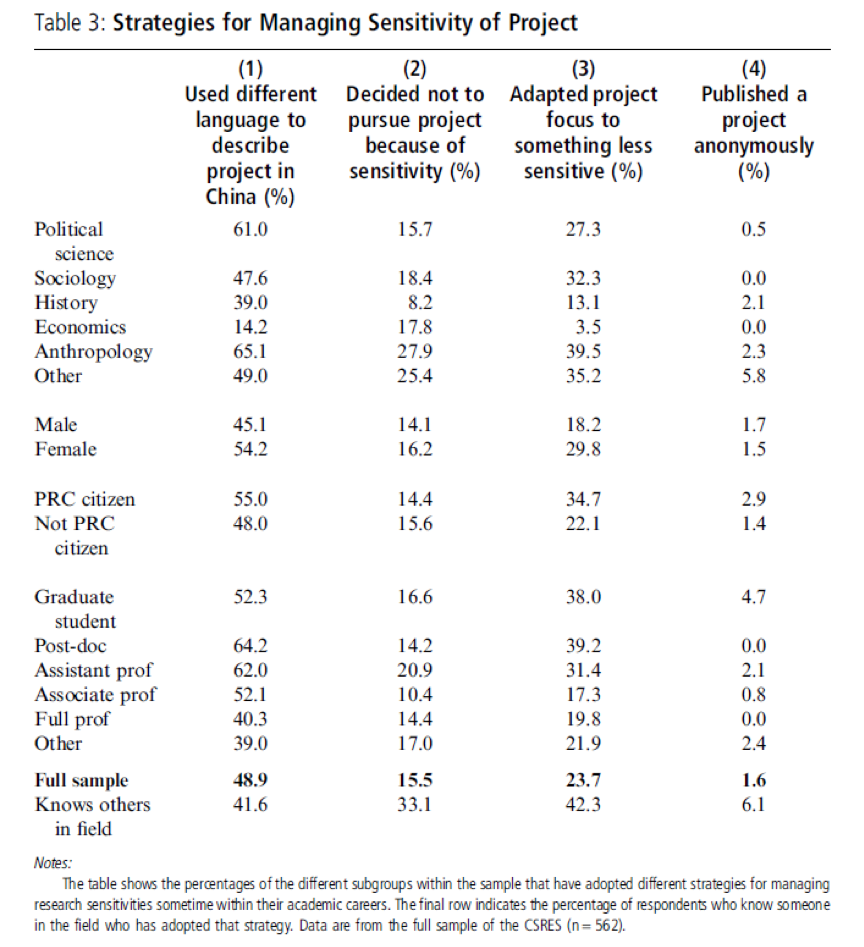

由下圖可見,最常用的方法是在中國進行田野調查或收集材料時,有技巧地運用「語言偽術」。這就必然會帶來「自我審查」的疑問。

雖然70%的受訪者同意「自我審查」是一個存在的問題,但受訪者普遍不認為這會影響到學術倫理。原因一方面是現實中所謂政治敏感問題,通常只有在媒體文章或者公開論壇上才會被注意到和放大,在學術文章和寫作上卻極少出現。

另一方面,為了保護綫人和自己的人身安全以不透露信息源和進行田野調查(例如新疆),這不應該被視為是一種「自我審查」。

或許一個簡單但未必完全準確的結論是,並沒有證據顯示研究中國變得越來越危險,因為它總是存在並且「不可預測」。

如果你打算以中國作為研究對象,最好對此有所認識並做好準備。

没有评论:

发表评论