柳亚子是被毛泽东在诗词里点名的,著名的“牢骚大王”。他有印章:兄事斯大林,弟畜毛泽东。又说“我自信我有科学的预见,并不在毛先生之下。” 他是如何从拥护中共和毛转到公开嘲讽毛的?毛又是如何整治他的?他要去见大人物却不肯服从门口警卫的要求,警卫掏出枪来,他居然用墨水瓶……

柳亚子有两枚印章,不但引人注目,以后还生出是非,说来话长。一枚的印文是:“兄事斯大林,弟畜毛泽东。”典出《史记・季布传》,其意是说能以敬佩和爱护的态度事主。另一枚的印文是:“前身祢正平,后身王尔德;大儿斯大林,小儿毛泽东。”这里大儿、小儿的“儿”,乃“孺子”、“男儿”之意。邹容在他的《革命军》一书里,也用“大儿华盛顿”、“小儿拿破仑”的句子,柳亚子在这里用以表示对西方两个杰出人物的尊崇。

中国人既不善对伟人以平等精神称兄道弟,也缺乏历史知识和文字修养,所以无论是当时、还是后来的很长一段时间,人们对这两枚印章都感到难以接受,甚至引起误解和责难。令人没有想到的是“文革”中,所谓博古通今的康生在一九六六年七月看到印章的印文,竟接连三次批文,大骂柳亚子“反动之极”,印章也随即被毁。庆幸的是柳亚子本人死在五十年代,免遭厄运。

这种真性情使他不但“自负”,还表现为“不满”。要命的是它们竟以牢骚的方式体现出来,而且牢骚不断。国民党当权,有牢骚;共产党掌权,也有牢骚。这就是说柳亚子的牢骚并非是政治立场所致,而是个性中一贯的反抗精神,当然,牢骚也与自我评价相关。一个最典型的例子,就是他在一九四七年十二月九日,写过一篇文章,题目叫〈从中国国民党民主派谈起〉。文中写道:

“对于中共,做它的朋友,我双手赞成。但要我做尾巴,我是不来的。老实讲,我是中国第一流政治家,毛先生也不见得比我高明多少,何况其他。”

又说:“我自信我有科学的预见,并不在毛先生之下。”

这些话太吓人,特别不适合大陆人看到,所以文章一直没有公开发表。

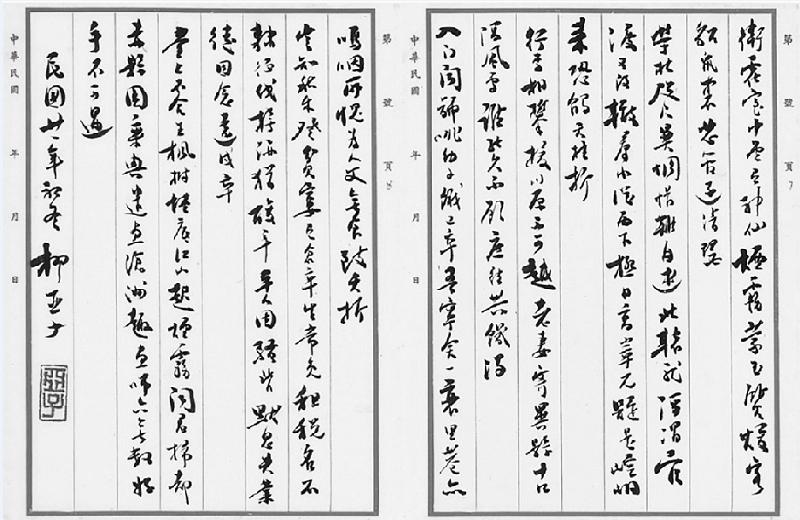

柳亚子行书杜陵诗(原稿8页,此最后2页,私人收藏∕时报出版提供)

一九四八年一月一日,柳亚子在《华商报》以“新的开始”为题发表谈话。他说:

“两年前,毛泽东先生在重庆的时候对我讲过一番,劝我不要天真地乐观。他说过:‘前途是光明的,但道路是曲折的。’我不相信,便把他的话倒了过来,对他讲道:‘照我看来,应该这样讲,道路是曲折的,但前途是光明的吧!’他微笑不言。”

显而易见,非要把毛公的话倒过来,恐怕这也是在展示自己的高明。

一九四九年二月底,柳亚子、宋云彬等几十个知名人士应中共中央的邀请,从香港启程,一路经过烟台、济南、沧州等地抵达北京。一路上他们兴高采烈,作诗、打牌,有的还唱昆曲。柳亚子也是处在兴奋状态。每到一地,他都要在欢迎大会上致答辞。哪怕是主人家没有安排,他也要站出来讲话。讲话的末尾还要高呼:

“拥护毛主席!拥护中国共产党!打倒蒋介石!打倒美帝国主义!”

刚进入红色政权,柳亚子兴奋过度,又自信过度,认为自己的才干不在毛先生之下。一些言行也有失分寸,比如因为吃黄瓜,能搧人耳光。他的情绪除了兴奋,还有牢骚,这是很多人没有料到的。

一九四九年三月二十五日上午,许多民主人士得到通知:下午一时半,由李维汉召集座谈会,讨论“统战问题”,为了郑重,特别发了入场券。下午二时许,座谈会开始。李维汉宣布毛主席将于四时许到北平,请同往西郊机场欢迎。原来所谓的“座谈会”是假,“接驾”是真。三时半,大家乘坐巴士赴西郊机场,后又改乘卡车,约二十人一车。五时许毛泽东抵达机场,之后军乐大奏,放照明弹,举行检阅。

以上情景,柳亚子在日记里这样写来:

“下午,赴飞机场迓毛主席,以代表名义去者三十人,余亦其一,与衡老(沈钧儒)、任潮(李济深)、伯钧同乘第一号车……夜,毛主席派车来迓,赴颐和园饭局,共两席,主人外余与叔老、鼎堂、初老、奚若、德珩、东荪、寰老、季龙、任老、丕老、乃器、衡老、伯钧、泽老、夷老、平老、贤初、任潮、恩来、罗迈,共二十人。饭罢,冯夫人来,坐谈至一时半,始乘车归,抵寓已二时许矣。”

共和国尚未宣告正式成立,便使唤众多民主人士(岁数都比毛大)“接驾”,从下午一点半耗到次日凌晨,像柳亚子这样的人,心底能平静吗?

果然!

三月二十五日与三月二十六日的两天时间,也就是在他来京后的一周,就有了柳亚子在宋云彬处与胡愈之的长谈。胡愈之是中共中央老特工,有着双重身份(即中共党员与民主人士)。所谓“长谈”,当然不是聊天,是奉命给柳亚子做工作。

“(胡)愈之谈及张申府,谓张之大病在不肯忘其过去之革命历史。彼与毛泽东在北大图书馆有同事之雅,周恩来加入中共,亦由彼介绍,遂以革命先进自居。初不知此等思想实为一沉重之包袱,不将此包袱丢去,未有不流于发革命者。”

胡愈之这番话的用意明确,就是以张申府为例,告诉柳亚子要摆正自己的位置,不能以“老朋友”、“老资格”、“老前辈”的身份看待和处理与中共及其负责人的关系。宋云彬的日记提供了印证:

“今日上午(胡)愈之来,与柳亚老聚谈。亚老近来兴奋过度,又牢骚满腹,每谈必多感慨,恨无辞以慰荐之也。”

有意思的是──也就从这里开始,柳亚子的牢骚更甚。

柳亚子致陈去病信札,寄梅堂收藏。(时报出版提供)

牢骚越发越大,几乎到了无法控制的程度。比如,四月十六日,父亲等来京的民主人士在北京饭店听周恩来报告。晚上,柳亚子在日记里写道:“听恩来报告,极滑稽突梯之致,可儿也。”另一次牢骚,竟然动了手:他与夫人去探望宋云彬,当时宋云彬住在华北教科书编审委员会。因为是机关所在,门口有持枪警卫。警卫要二人在传达室登记后,方可入内。这种衙门的做派,柳亚子异常反感,便径直往里走。不料想,这个警卫掏出枪来!这可了得,惹火柳亚子!他抄起桌子上的墨水瓶就扔了过去。瓶子没砸到警卫,溅了柳夫人一身。

出现这种“暴烈”情况,让他的家人和朋友极为担心。焦虑万分的柳夫人只得找医生商量:是不是以血压升高为由,让他请假休息,谢绝一切活动。原本是计谋,柳亚子真信了,在四月七日的日记里写道:

“……余量血压,较前增加至十度以外,颇有戒心,以后当决心请假一月。不出席任何会议,庶不至由发言而生气,由生气而骂人,由骂人而伤身耳!”

第二天四月八日,沈钧儒即去他家探望,中午雇了三轮车去中山公园上春林饭馆,还约了其他几位女士,饭菜极合他的胃口,饭后还兴致勃勃地去看一个妇女代表展览会。

四月九日,萨空了、欧阳予倩、马思聪、金仲华又特地赶去和柳亚子一起畅游颐和园。

这些有身份的朋友于两日之内,又登门拜访,又请他吃饭,又同看展览会,还一起畅游颐和园,是他们闲来无事吗?况且个个都是大忙人。如此安排,显然是出于有关方面对他的安抚。过了十几天,更大的喜事来了!

四月二十三日星期六,上午,齐燕铭来访;下午,柳亚子夫妇约了几个好友在相关部门负责人陪同下,赴颐和园益寿堂看房。原来请柳亚子住颐和园。“因齐燕铭言将居我于此地也。结果,非常满意,遂决定于星期一实行搬家。”在给尹瘦石的一封信里,他写道:“我已奉毛主席之命,住在颐和园益寿堂,算是给我养病吧。”他还领一些朋友参观他的颐和园新居,非常满意地捋髯而笑,风趣地说:“这是享受帝王之乐呀!”

五月一日,下午二时,柳亚子午眠刚醒:

“忽毛主席偕其夫人江青女士暨女公子李讷来访,先至心清处略谈,旋来余益寿堂后轩,谈诗甚畅。佩妹(柳夫人)建议,去昆明湖坐船,而未能先加准备,余尚能支持,润之(即毛泽东)则汗珠流面,颇觉过意不去”。“行尽长廊,始得船两艘,与护兵分踞之,润已疲倦,不及长谈,登岸即坐汽车返,约定双五节以车来迓,谒总理衣冠墓于碧云寺,希望其不开空头支票也。”

乱世之后,原本的社会等级随之变化,毛泽东,一个倘佯在橘子洲头的穷书生,如今站在城楼听万民众高呼“万岁”。他既能在怀仁堂与各界代表纵谈国事,也喜欢和民国诗社盟主昆明湖泛舟、谈诗说赋。

五月五日的上午,毛泽东派田家英去颐和园,接柳亚子夫妇等人至中南海。

“毛主席赐宴,客为余等四人,陪客者毛夫人、毛小姐、朱总司令、田秘书,谈宴极欢,三时后以汽车送还。”

一九五○年下半年,柳亚子迁入北长街新居。这是宅第非常好的一座四合院,在北海之南,故宫之西,中山公园之北,东厢房紧邻筒子河。风景绝佳。他特别满意,还请我们全家去做客。一踏进客厅,我就傻眼了:四壁全是诗作,一幅挨着一幅,每首诗都有着极为精致的装裱。其中有鲁迅赋赠亚子先生的〈自嘲〉(即“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”),有毛泽东题写的匾额“上天下地之庐”,还有两幅苏曼殊的作品。柳亚子指著苏曼殊条幅告诉父亲:“这是荣宝斋老板送来的,因为知道我和他的关系。”接着又补充一句:“我后来付了钱。”父亲笑了。我以后再也没见过哪家有柳宅满墙诗作的陈设和气派。

苏州吴江黎里柳亚子故居,2016年摄。(时报出版提供)

一九五一年,柳亚子长期所苦的脑动脉硬化症加剧,自己叫停了南明史的编纂计划。此后的身体就不大好,公众场合去得少了。不过父亲请他吃饭,总是来的,还夸我家的厨子好。记得有一次是在盛夏,他穿着拖鞋,摇著蒲扇就来了。样子和从前一样,就是话少了些。

一九五六年,官方隆重举行孙中山九十诞辰纪念大会,父亲看到他被人搀扶登上主席台,非常难过。到了第二年,就发展到“竟日不语”。有人说,这是因为一九五七年反右,他的许多朋友、学生,以及曾经的同事都划为右派,他极为震惊和不满,以致竟日不语。

一九五八年六月二十一日离世,那天是阴历五月初五,也就是端午节。享年七十二岁。

柳亚子写过这样一首诗──

胡姬也学祝华封,歌舞升平处处同。

第一伤心民族耻,神舟学界尽奴风。

那年他刚满十八。

没有评论:

发表评论