原创 恩底弥翁之月 恩底弥翁之月

在考虑为这篇文章的题头配什么音乐的时候,我立刻就想到齐默尔曼《一位年轻诗人的安魂曲》,其中的“主赐平安”在天主教的祷歌背景上,拼贴上贝多芬第九、披头士、空袭警报广播、各国政治领袖的演说鼓动、街头集会抗议,各种元素尖锐对立,形成一个二十世纪灾难的“音响风景”。

*********

英国通俗《历史》杂志的播客质量很高(History Extra podcast),邀请历史学家对自己的研究课题或是新著,进行半小时到一小时的讲解。最近他们推出的Keith Lowe的讲座《或去或留》(Shall I stay or I should go),关注时下热点:不少历史名人在殖民和种族问题上有过劣迹,其公众历史雕像遭到污损和毁坏,这股潮流已从美国蔓延到了欧洲。波士顿的哥伦布雕像遭到斩首

Keith Lowe试图从更长时间段来观察,公众雕像遭到毁坏这一现象,在历史上实乃常例,经常发生在改朝换代之际。二十世纪后,动荡加速,则使这个现象更为醒目。推倒或损毁公众雕像是一个政治宣言,其实质是对历史解释权的争夺,也是媒体最乐意传播和曝光的影像。

巴格达的萨达姆像被掀翻

Keith Lowe认为,在这些雕像或去或留的二元选择之外,其实不乏更多有意义的尝试。他个人最欣赏的是德国人对汉堡战争纪念碑的处理方式:在纳粹时代的纪念碑旁边,人们再委约建一座体现当下观点的新雕塑。由此,在这个公众空间内,形成了新旧雕塑之间的对话和交锋,结论则交由每一位路人自己来得出。

这个事例,让我极感兴趣,随后搜索了一下相关信息和图片,发现在汉堡战争纪念碑前后,居然有一系列曲折的故事,构成一个历史和艺术观念的非凡背景。如果我们按时间发生顺序梳理下来,在公众雕像和纪念碑的问题上,会呈现出一幅全新的图景——堂皇巍峨的纪念碑其实脆弱易朽,命运无常,而微弱的人性呼声,则持续而不可抑制。威廉二世治下,德国在国际外交中日益孤立,导致一战落败

故事开始于二十世纪初。德国皇帝威廉二世野心勃勃,他极端崇拜自己的爷爷——那位一统德国的威廉一世。孙子一心要继承这份辉煌功业,尊爷爷为“威廉大帝”,其实也是借此自抬身价。但威廉二世那强烈的个人功名欲望,并没有搭配相应的才干,以至于将德国和整个欧洲带入深渊,这是后话了。

1903年,威廉二世为爷爷操办盛典,在汉堡市政厅广场,树立起一座“威廉大帝”骑马像,并由皇帝主持揭幕仪式,据称雕像和揭幕仪式耗资超过百万德国马克。孙子之所以能一掷千金,是因为当时德国从贸易扩张和非洲殖民地中获利颇丰。

汉堡市政厅广场的威廉大帝骑马像;历史照片和明信片

第一次世界大战之后,帝国崩溃,威廉二世退位。矗立在汉堡市中心的“威廉大帝”雕像日益显得不合时宜。不过,它依然又继续矗立了十一年,一直到1930年,市议会决定修建一座新的纪念碑,以哀悼战争中阵亡的汉堡子弟,大帝雕像才被挪走。之后,它搬了好几次家,最终在距离勃拉姆斯广场不远的植物园(Planten un Blomen)中落脚,失去了恢弘基座的骑马像被放置在一个简单的水泥台上,颇有颓败之相。

今日的落魄大帝

取代大帝的雕像是一件杰出的艺术品,来自北德表现主义雕塑流派的大师巴尔拉赫,这位艺术家生性桀骜,年轻时也曾追随同侪,去巴黎镀金,但却对艺术之都的时尚才情不屑一顾。

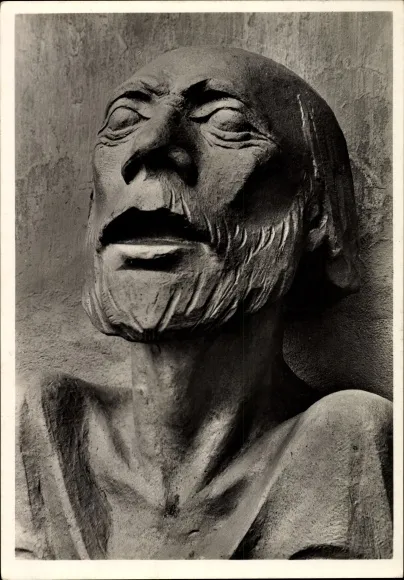

Ernst Barlach 1870 – 1938 晚年在居斯托弗工作室,雕刻九件《聆听者》

数年后,巴尔拉赫游历俄罗斯,深受震撼,这片广袤之地上具有极强忍耐力的人民,艺术中对苦难的表现,文学中对灵魂的拷问,使得巴尔拉赫自觉找到了精神之家。俄国之行后,巴尔拉赫开始以底层和边缘人群为描摹对象,加上他从表现主义中汲取的强烈夸张和极度简朴,其作品透着一股浓烈的苦行僧气质。

吕贝克卡特琳教堂的乞丐圣徒(1929年)

居斯托弗教堂的《悬浮天使》(1927年)

1930年,汉堡市议会由中左党派联合执政,正是他们决定移走大帝骑马像,以一座纪念战争死难者的新雕像取而代之。此举被当时报章评论为向右翼党派的宣战。市议会选中了巴尔拉赫,也许就是看中巴尔拉赫风格中表现受难的特点。新雕塑将彻底去除老大帝雕像所代表的帝国煊赫,无数德国年轻人为了这份威仪而捐躯。

纪念碑上将有如下铭文:“1914 – 1918,这座城市的四万儿子为你失去了生命”(Vierzig Tausend Söhne der Stadt ließen ihr Leben für euch 1914-1918.)。其实,市议会原拟定的铭文中并没有“为你”(für euch)二字,最后因为右翼的压力,而略作让步,使得这些流血不至于像是徒劳白费。

一战爆发时,巴尔拉赫一度被战争狂热所裹挟,四十四岁上报名参战。到了次年,他因病退伍时,对战争的观念已经全然改变,成了一位彻底的和平主义者。接受委约时,他年过六旬,拿出的设计极端朴素,就是简简单单一块高耸的石板,正面刻铭文,另一面是一对母子相拥的浅浮雕。浅浮雕的效果,很接近平面的白描,只有走近了,母子形象才能从石头中显出。

需要隔着水池才能看到石碑背面的母子像(其实是战后重刻的)

巴尔拉赫的纪念石碑在汉堡市中心矗立而起后,旋即成为右派的眼中钉,无奈何市议会掌握在对立党派手中。于是,右翼按照自己对一战的理解,决定再塑一尊纪念雕像,被称为“Gegendenkmal”,字面意思是“反对纪念碑”——既然你们可以用巴尔拉赫的石碑来反对“大帝”,那我也用一尊士兵纪念碑来反对你的母子石碑。

右翼寻找到的致敬对象是一个军事单位,驻扎在汉堡的第七十六步兵团,它由当地子弟组成,历史悠久,曾参加过普法战争。一战时,该团被派往西线,伤亡惨重。右翼设想的“反对纪念碑”,就以悼念该团为名。计划启动后不久,纳粹掌权,右翼顺理成章,干脆公开征集设计,而且写明只有“雅利安雕塑家”才有资格参加。最后理查·科赫尔的方案入选。

雕塑家科赫尔 Richard Kuöhl 1880 - 1961

说起来,科赫尔和巴尔拉赫其实同属于北德表现主义,主要作品也是教堂雕像,同样的简朴风格中,更有一种稚拙的趣味。他接下这个委约,其实有颇多可以参照的先例。

汉堡圣约翰教堂前的“31纪念碑”,三面石碑上的三位武士像

从二十年代起,德国各地立有不少阵亡将士纪念碑,多以形象坚毅的士兵为主题。汉堡当地之前就有一座,树立于1925年,纪念另一个参战军事单位——第三十一步兵团,故称“31纪念碑”(31er-Denkmal,后来科赫尔那座也被简称为“76纪念碑”,76er-Denkmal),是一个三面石碑,呈现三个手持武器的半裸古代武士。由出生于1871年的哈能贝格设计(August Henneberger)。

杜塞尔多夫的39纪念碑,正面铁门上有德军铁十字勋章标志

杜塞尔多夫在二战爆发前不久,也落成了一座纪念碑,纪念有着悠久战史的普鲁士第三十九燧发枪步兵团(“39纪念碑”),设计者显然受到了稍早落成的科赫尔“76纪念碑”的影响。

1936年在汉堡老城区的闸门坝(dammtordamm)落成的76纪念碑是科赫尔艺术生涯中的最亮点,的确很有感染力,使之成为此类纪念碑中的样板。它以一整块极具体积感的正方巨石为主体,四面以浮雕方式,呈现出四人一行的队列,一共八十八名士兵,人物比例真人大小,戴着钢盔,身负行军背囊和水壶,环绕一周,像是在进行一个永无尽头的长征。整个雕塑具有庄严肃杀之气,其精神气质完全可以配上瓦格纳的《齐格弗里德葬礼》或是布鲁克纳的《第七交响曲》柔板。

雕塑上方的题辞极为醒目,来自一战时的德国诗人列施(Heinrich Lersch),他志愿入伍,写下《士兵的永别》,其中有反复的叠句:“我们甘愿牺牲,德国必得永存!”(Deutschland muss leben, und wenn wir sterben müssen!)这就把士兵的捐躯,抬到了整个民族和国家的祭坛之上。雕塑形象配合上掷地有声的口号,无比坚忍地负重前行,正是纳粹希望整个德国的国民从头到脚浸透的精神。

从后人角度看,这是纳粹用对上一场战争的解读,来为当下的权力背书,并为下一场战争做准备。这很像美国二十世纪初,3K党盛行,虽然南北战争已经结束半个多世纪,但南方各州却新树立起不少李将军和无名南军战士像,如出一辙。揭幕落成之日,委约方特地安排了阅兵礼。此后多年,每逢重大纪念日,76战争纪念碑总有军事操列活动,纳粹可谓扬眉吐气。1937年,由戈培尔一手操办的“堕落艺术展”,将犹太艺术家以及不符合纳粹官方美学的艺术流派,尤其是现代派作品,统统归在一起,当作反面典型公开展览,巴尔拉赫入选。

母与子被铲除后,增添上去的鹰,但这只鹰的寿命并不长久

被纳粹控制的汉堡市议会落井下石,于次年做出决定,铲除掉市政厅广场纪念碑上巴尔拉赫的“母与子”,另聘请擅长动物雕刻的胡沃尔特(Hans Martin Ruwoldt),用一个翱翔的雄鹰图样覆盖在原处,这是对巴尔拉赫艺术作品的公开行刑。巴尔拉赫的晚年作品《被冻僵的老妇》

雕塑家晚年极为潦倒落魄

68岁的巴尔拉赫于1938年10月24日,在罗斯托克因心脏病发作而去世。去世前,他的艺术学院会员资格被取消,得不到任何委约。巴尔拉赫辞世时,正处于他人生和艺术生涯的最低谷,但由此,他也避免了目睹数年后启示录级别的毁灭:德国给其他国家、同时也给自己带来的巨大灾难。汉堡作为德国第二大城市和重要港口,遭受重创。

“蛾摩拉行动”摧毁汉堡,市区只剩骨架的高层建筑,有点像巴尔拉赫的纪念碑

1943年7月24日,英美轰炸机针对汉堡开启“蛾摩拉行动”,蛾摩拉是旧约圣经中被天火毁灭的罪恶之城。数月的狂轰滥炸,造成4万2千人丧生,市区百分之七十四的房屋被炸毁,汉堡故被称为“欧洲广岛”。德累斯顿、柏林也遭遇了类似规模的空袭,德国的大部分城市被盟军空军摧毁。虽然承受了如此巨大的打击,但德国人却几乎坚持到了最后一刻,直到希特勒自杀,才放弃了抵抗。纳粹德国利用造型艺术和音乐艺术,长期大肆鼓吹坚忍负重的精神,对二战尾声德国人的负隅顽抗,有着强心剂作用。

英军坦克在1945年驶入汉堡市政厅广场,背景是巴尔拉赫的纪念碑,正面的铭文依稀可见

英军占领汉堡之后,开启“非纳粹化”进程,肃清第三帝国的流毒。首先恢复地位的是备受屈辱的巴尔拉赫。当年雕刻“母与子”的石匠布舍(Friedrich Bursch)出山,重塑巴尔拉赫的原始浅浮雕。万幸的是,布舍还保留着当初的工作小样。1949年,胡沃尔特的雄鹰被抹去,巴尔拉赫的“母与子”原样重现。至此,该纪念碑被重新命名为“汉堡纪念碑”(Hamburger Ehrenmal),每年十一月的受难者哀悼日(或称“默哀日”Stiller Tag),官方和民间都向此处敬献花环。

巴尔拉赫的《母与子》

当初,英国占领当局一度想炸毁76纪念碑,但汉堡市有个纪念碑的保护协会,阻止了英国占领当局的企图,他们抗辩说,此处纪念的是一战阵亡士兵,类似纪念碑在英法德都十分常见,76纪念碑遂得以保留。1958年,科赫尔在石碑不远处的草地上,加了一块墓石,上书悼念二战阵亡者。一个误解由此而生,常有人误以为76纪念碑的对象是二战而非一战。76纪念碑基座上的涂鸦:“这些兵都死了”“战争自此而起”

在和平年代,76纪念碑成了一个醒目的标靶,左派右派都将此处设为冲突热点,反战集会和新纳粹游行,涂鸦和污损都是家常便饭。七十年代,西德国防军受命不得向此处致敬。1999年,红绿(社民党和绿党)联合执政的德国参与了科索沃战争,反战人士把纪念碑上士兵的钢盔涂成了红绿两色。

1982年,汉堡市文化署提交了一份方案,在76纪念碑旁边,委约建一座“反对纪念碑”,体现当下人对二战的解读,正如76纪念碑是对巴尔拉赫“母与子”的反对,“母与子”又是对“大帝”骑马像的反对。这个委约落到了维也纳雕塑家和画家赫德利卡(Alfred Hrdlicka)头上。当年54岁的赫德利卡在德语艺术界具有偶像破坏者的大名。他原先是个牙科技师,也许长期和口腔、牙齿打交道的经历,令他创造的形体扭曲而具有肉感,他的名言是“一切艺术都来自于肉体”。

赫德利卡在工作室(Alfred Hrdlicka 1928 - 2009)

1960年,赫德利卡首次举行个展,一举成名。他偏爱政治、宗教等敏感议题,用作品挑衅观者底线,是他最爱干的事。1984年,他的一幅迹近涂鸦的画作戏仿了达芬奇的《最后晚餐》,将之表现为一场同性恋狂欢派对,并向帕索里尼致敬。此画彻底激怒了天主教徒,直到新世纪,有美术馆要办赫德利卡回顾展,想展出此画,还收到了死亡威胁。汉堡人委约赫德利卡,就是要用他的锋芒,去掀翻那座貌似坚如磐石的老纪念碑。

赫德利卡的“反对雕像”以战争灾难为主题,原计划由四部分组成,但等到1986年落成时,只实现了两部分,就像两幕场景,分别取材自汉堡二战历史上的惨剧:第一幕是之前提及的“蛾摩拉空袭行动”;第二幕则是卡普·阿克纳号邮轮(Cap Arcona)的沉没(计划中未实现的两幕主题为阵亡的士兵和遭受法西斯迫害的妇女)。

卡普·阿克纳号邮轮是走汉堡到南美航线的大型客船,堪称德国的泰坦尼克,20年代下水时有“漂浮宫殿”的美誉。1945年年初,该船多次往返于东普鲁士和德国西部,在苏军铁流抵达东普鲁士前,疏散了大量军事单位和难民(和它承担相同任务的古斯特洛夫号,在1945年1月份被苏联潜艇击沉,导致九千多平民丧生,大部分是妇孺,至今位列海难丧生人数之最)。

战争临近尾声,由于德国占领军在北欧关押了大量囚犯,德方启动了“白色巴士行动”,调用多艘客轮,将9000名囚犯转运至汉堡附近的努加姆集中营。船行途中,遭到英国皇家空军袭击,卡普·阿克纳号严重受损,燃起大火,最终沉没,船上的4600名囚犯大多丧生,同行的几艘囚犯船也损失严重,共计有7800多人在此次空袭中殒命,加上其后试图逃脱的囚犯被看守射杀,只有450名囚犯抵达目的地。令人扼腕的是,这桩惨剧发生于5月3日,希特勒已经自杀了四天,又过四天,德国无条件投降。

在海面上熊熊燃烧的卡普·阿克纳号,由英国皇家空军的侦察机拍摄

赫德利卡特意选择的两幕屠杀的制造者,都是英国皇家空军,意味深长。他极力要表现的是战争的恐怖景象以及毫无理性的荒谬,堪称雕塑版本的“格尔尼卡”和“梅杜萨之筏”。赫德利卡的“反对雕像”全景

猛烈空袭在汉堡市区造成火暴飓风,这个雕像表现着火的人形

第二部分中描绘卡普·阿克纳号上求生的囚犯

和整组雕像的变形夸张不同,在局部细节处,雕塑家力求逼真,格外加剧了冲击效果在这对针锋相对的雕像附近,2015年又有一个新成员加入“辩论”——“逃兵纪念碑”(Deserteurdenkmal)。

在二战中,光汉堡一地,被处决的逃兵,有案可查者有两百多名,估计整个德国被捕的逃兵超过两万,在走过场的审判之后,他们大多被行刑队枪毙,或被绞死,挂在灯柱上。

1945年,美军士兵从树上解下一个被绞死的德国逃兵

二战老兵鲍曼(Ludwig Baumann)当年潜逃被捕,只因父亲是咖啡富商,疏通关系,改枪决为长期监禁,得以幸存。鲍曼认为德军逃兵并非胆小鬼,而是拒绝杀人的良心犯,处决逃兵是德国历史上最大规模的合法谋杀。他奔走了半个多世纪,终于推动德国议会在2009年宣布,处决二战逃兵是一项错误。

等到2015年逃兵纪念碑落成时,鲍曼已经93岁高龄,出席了揭幕仪式。逃兵纪念碑正紧紧挨着充斥杀伐之气的76纪念碑,对比冲击之下,尤其显出意义。它被造成一个三角形的囚笼状,开有一人宽的缝,让参观者可以进入内部体验。

出席逃兵纪念碑揭幕的鲍曼

(照片来自《汉堡晨报》)

如今,所有走过汉堡闸门坝街区的人,都会有穿越时代的错觉,三个时代对于战争的观念,由雕塑形象呈现出来,进行着无声但震耳的辩论。这里没有结论,而是交由每个人自己来判断。

赫德利卡的“反对雕像”在八十年代落成后,给予后来者以巨大启迪。汉堡圣约翰教堂在1996年和汉堡艺术大学合作,针对1925年纪念第三十一步兵团的战争纪念碑,委约新作。雷纳·提杰(Rainer Tiedje)的设计入选,在三武士的正面,竖起三块镌有战争受难者形象的钢化玻璃板。

类似的反对设计,自九十年代以来,案例颇多,形式也十分多样。这一艺术形式和历史政治观念交织的实践,最终上升为一个理念——

Anti-monumentalism

反纪念碑主义或是反纪念式文化

该理念力图颠覆和消解传统纪念碑、建筑物背后所代表的权力象征意义和历史诠释,重塑关于历史的记忆,强调历史是一个能动的变化过程。从这个角度看,从古埃及金字塔开始,传统纪念碑正是对历史的反动,它表面的威严堂皇,其目的就是试图把一切固着下来,改造为适合于权力与精英阶层操控的刻板记忆。反纪念碑主义就是要戳破这一点,制造一个对立物。

戈尔茨和他在2015年的作品《欧洲的承诺》

由于德国对传统历史建筑和纪念物有严格的法律法规保护,于是,反纪念碑主义者就绕开这个障碍,用极具想象力的手段来造反。至今公认,这一潮流里最杰出的作品,来自概念艺术家戈尔茨(Jochen Gerz)在1993年完成的《2146块石头——反对种族主义纪念碑》。当我看到这个设计的概念本身以及它实施的过程,不由得脊背过电、头皮发麻。

萨尔布吕肯城堡正面主路的铺路石就是戈尔茨的目标

戈尔茨在九十年代初担任德国萨尔布吕肯艺术学院的老师。当地标志性的建筑萨尔布吕肯城堡气派庄重,它曾经在三、四十年代被用作纳粹盖世太保的总部。戈尔茨召集手下八个学生,开启了一个长达三年的秘密工程。他们联络了德国六十一个犹太社区,整理出一份规模可观的名单,涵盖纳粹上台之前,德国全境2146座犹太人传统墓地的名字和地点。这些墓地在第三帝国期间,陆续被捣毁或荒废,因为不再有“新的居民”入住。那些犹太人或是逃离,或是消失在盖世太保运作的集中营网络之中。

戈尔茨和学生们考察了城堡广场前的铺路石的材质和大小,另外依样弄来了两千多块石头,在其中一面上,刻下犹太墓地的名字和地址。然后他们乘夜色掩护来到广场,用刻字的石块,一一替换下原有石块,并确保让刻字的一面朝下。这样到了白天,旁人压根不会察觉出广场有任何异样。

戈尔茨这一行动是非法的,所以只能偷偷地干,工程从1990年一直持续到1993年。最终完工后,戈尔茨正式向公众发布纪念碑落成的消息,一时间轰动整个德国。萨尔州议会投票,合法化了戈尔茨的作品,并宣布,将城堡面前的“宫殿广场”重新命名为“隐形纪念碑广场”(Platz des unsichtbaren Mahnmals)。这座纪念碑是隐形的,营建过程是隐形的,它所纪念之物是隐形的,但如今踩在广场上的每一步,都让一座消失的犹太人墓园,重现人们的记忆中,并产生回响。

没有评论:

发表评论